腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

関連キーワード

腸活

脳と腸は互いに影響する関係にあることから、腸は第二の脳と呼ばれています。

本記事では、腸を整えること(腸活)とメンタルヘルスの関係について解説していきます。

腸が「第二の脳」と呼ばれる理由は、全身を統括する中枢だから

腸が第二の脳と呼ばれる理由は以下の3点があります。

- 腸と脳は相互に影響し合う脳腸相関

- 腸は脳に次ぐ神経細胞を持ち指令を出している

- 性格も腸内細菌によって変わると言われている

腸と脳は相互に影響し合う脳腸相関

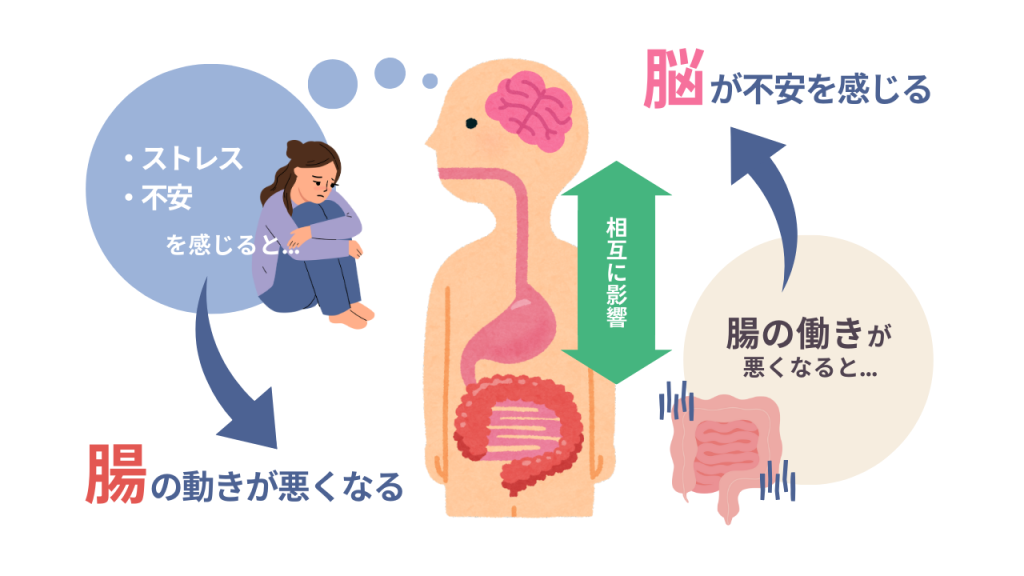

腸と脳は互いに影響し合う関係であり、これを「脳腸相関」と呼びます。

自律神経系やホルモンなどを介して情報を伝達し、脳と腸は影響し合っています。

ストレスや不安を感じると腹痛や便意を催すことは、脳から腸への影響です。

一方で胃腸の調子が悪いと、不安や抑うつなど気分の変化を起こすことが知られています。脳の指令が腸に伝わるだけでなく腸の不調が脳に影響することから、腸は第二の脳と呼ばれます。

腸は脳に次ぐ神経細胞を持ち、指令を出している

腸は1億以上の神経細胞数を持ち、その数は脳に次ぐ多さです。また腸だけで消化・吸収・排泄の機能を果たします。

腸は自律神経系やホルモンの分泌によって、脳に情報を送ります。脳はその情報を基に調整を行い、腸からの影響が全身に広がる仕組みです。

腸は独自で機能を果たすだけでなく、全身の調整に間接的に関与しており「第二の脳」と呼ばれています。

性格も腸内細菌によって変わると言われている

腸が第二の脳と呼ばれる理由に、腸内細菌の状態が性格に影響する可能性が挙げられます。

マウスの実験で、腸内細菌を全く持たないマウスと通常の腸内細菌を持つマウスを比較すると、腸内細菌を持たないマウスは非社会的な行動が増え、孤立する傾向にありました。

さらに、不安を感じやすいマウスに社交性が高いマウスの腸内細菌を移植する実験を行った結果、移植されたマウスは以前よりも社交的な行動を取るようになったのです。

これらの実験結果から腸内細菌は身体だけでなく精神への影響も示唆されます。腸内細菌のバランスの崩れによる腸の炎症を通じて、脳に影響を与えることが原因と考えられます。

ヒトでも有用菌(善玉菌)を補給するプロバイオティクスで、うつ症状の改善が認められた報告がありました。関係性やメカニズムは明らかになっていませんが、腸内細菌が性格に影響することを示唆しています。

腸と脳それぞれの不調が身体や心の不調につながる

腸と脳それぞれの不調が、身体や心の不調につながる仕組みは次の2点と考えられます。

- 脳のストレスで自律神経が乱れて便秘や腹痛になる

- 腸のストレスでセロトニン不足になり不安や睡眠障害になる

脳のストレスで自律神経が乱れる!便秘や腹痛の原因に

脳がストレスを感じると自律神経が乱れて、下痢や腹痛などの症状が現れやすいです。

ストレスによって自律神経のバランスが崩れると、消化管の活動が鈍り、消化液の分泌減少や、腸の不調が起こる場合があります。

日常的に下痢や便秘を繰り返す方は、ストレスを原因として腸に慢性的な不調が生じる過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。過敏性腸症候群は日本人のおよそ10人に1人がかかる病気で、脳が感じたストレスが腸に影響を与えている例です。

腸のストレスでセロトニン不足に!不安や睡眠障害に

腸の状態が悪いとセロトニンの分泌が低下します。セロトニンは、9割程度が腸で作られており、自律神経を安定させる働きがある物質です。

セロトニンが不足すると睡眠不足やうつ病などを引き起こす可能性があるため、腸の不調が不安や睡眠障害につながる恐れがあります。

また以下の報告があり、腸内細菌と精神の関連が示唆されます。

- うつ病患者の腸内には有用菌のビフィズス菌の割合が低い

- ストレスによって腸内細菌の多様性が低くなる

腸内細菌を含めて腸内環境を整えることが、心身の健康維持に重要なことが分かります。

「脳」と「腸」両者を整えるとメンタルの安定が期待できる

相関関係にある脳と腸の両方を整えると、メンタルの安定が期待できます。

脳と腸それぞれを整えるためのアプローチは以下の通りです。

- 脳へのアプローチ:気分転換・睡眠・人間関係

- 腸へのアプローチ:食事・運動・水分補給

脳へのアプローチ:気分転換、睡眠、人間関係

メンタルを安定させるための脳へのアプローチは次の通りです。

- 気分転換

- 質のいい睡眠

- 良好な人間関係

脳の状態を改善させるためには、ストレスの軽減を心がけましょう。趣味や入浴での気分転換、適度な運動、就寝前にスマートフォンを見ないなどは、睡眠の質を高める効果が期待できます。

また自然との触れ合いでリフレッシュしたり、仲がいい友人・家族と触れ合ったりすることも大切です。

定期的な運動や感情を動かすことでセロトニンの分泌を促し、脳の状態を整えましょう。

腸へのアプローチ:食事、運動、水分補給

腸へのアプローチでストレスの軽減やメンタルの安定を目指す場合は、以下に取り組みましょう。

- 食生活の改善

- 適度な運動

- 十分な水分補給

腸内環境を改善するには、食生活を変えて腸内細菌の状態を整えることが基本です。

食生活の改善では発酵食品、オリゴ糖を含む食品、食物繊維が多い食品の摂取をしましょう。

具体的な食品の例を表にまとめました。

|

発酵食品 |

・ヨーグルト ・納豆 ・ぬか漬け ・キムチ ・納豆 ・チーズ ・しょうゆ ・味噌 |

|

オリゴ糖を多く含む食品 |

・バナナ ・ごぼう ・大豆 ・タマネギ ・トウモロコシ ・にんにく ・本みりん ・はちみつ |

|

食物繊維が多い食品 |

・きのこ類 ・海藻類 ・こんにゃく ・ブロッコリー ・玄米 ・あずき ・りんご ・ココア |

上記食品を含めたバランスの良い食生活を心がけましょう。

また食生活の改善だけでなく適度な運動や水分補給で腸の動きを活発にすることも、腸内環境の改善に効果的です。

ただし、腸内環境や腸内細菌を整えることで精神の安定につながる可能性はあるものの、不明な点がまだ多いのが現状です。

腸に良い食材や運動について詳細は、下記記事でも紹介していますので、参考にしてください。

関連記事:

・腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介

・善玉菌を増やすには?腸内環境を整える食べ物や生活習慣を紹介

「第二の脳」と呼ばれる腸を健康に保って心身を健康にしよう

腸は「第二の脳」と呼ばれ、脳と相関関係にあり、腸内環境が悪いと心身に悪影響があります。

腸を健康に保つことは全身の健康だけでなく、メンタルにも良い影響が期待できます。

また気分が落ち込んでいるときやストレスを感じるときは、腸の健康状態が悪くなっているかもしれません。

腸内環境を整える一歩として、腸内細菌の状態を確認するのも1つの手です。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では便中の細菌DNAを検査し、腸内細菌の種類とバランスを分析します。

現在の腸内細菌の状態をチェックして腸内環境を改善し、心身の健康を目指しましょう。