腸活に欠かせない酵素の働き! サプリやドリンクでは補えきれない理由も解説

関連キーワード

腸活

腸内環境は健康維持に欠かせませんが、その一役を担うのが酵素です。

酵素は体内での消化・吸収を助けますがサプリメントや酵素ドリンクでは補えない可能性があります。

本記事では、腸活と酵素の関係や、酵素を活性化させる方法を解説します。

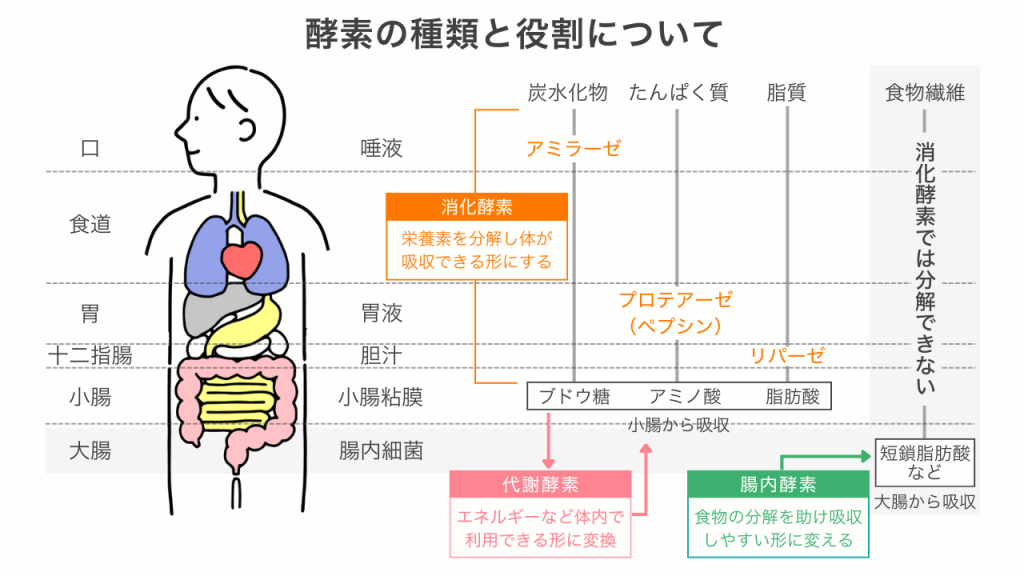

酵素は役割によって3種類に分けられる

酵素は、食べ物が体内に入ったあとの消化・吸収・代謝などの化学反応を促進します。

このように、酵素は食べ物を栄養に変える一連の反応をサポートする、体をつくるためになくてはならない存在です。

酵素は主に下記の3種類に分類されます。

- 消化酵素:食べ物を分解し、栄養を吸収しやすい状態にする

- 代謝酵素:吸収された栄養素を体内で利用可能な形に変換

- 腸内酵素:腸内細菌が作りだし、腸の健康をサポートする

詳細を解説します。

1.消化酵素:食べ物を分解し吸収しやすい形にする

消化酵素は食べ物を栄養として吸収されやすい状態に分解する働きを持っています。

それぞれ口、胃、腸など消化器官から分泌される唾液や胃液・膵液などの消化液に消化酵素が含まれています。

| 消化液 | 分泌部位 | 含まれる消化酵素 | 主な働き |

|---|---|---|---|

| 唾液 | 口腔 | アミラーゼ | デンプンを分解 |

| 胃液 | 胃 | プロテアーゼ (ペプシン) |

タンパク質を分解 |

| 膵液 | 膵臓 | リパーゼ | 脂肪を分解 |

体内には約数千〜数万種類もの酵素が存在し、それぞれの酵素は特定の栄養素しか分解できません。これを基質特異性と呼びます。

例えば、脂肪を分解する酵素は脂肪と関与する特定の基質に結合できますが、たんぱく質と結合し分解することはできません。

このように消化酵素は栄養素の消化に使われ、体内に吸収されやすいように分解する働きを持っています。

2.代謝酵素:生命維持に関わる様々な代謝を調節する

代謝酵素は、消化酵素によって分解・吸収された栄養素を、体内で利用できる形に変換する役割を担っています。

下記のように、分解された栄養素がエネルギーに変わったり、免疫や神経伝達などあらゆる生命活動に利用されています。

| 変換前の物質 | 変換後の形態 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| アミノ酸 | 筋タンパク質 | 筋肉の材料として活用 |

| ブドウ糖 | ATP (アデノシン三リン酸) |

エネルギー源として利用 |

| 脂肪酸 | 中性脂肪など | 体内で使える形に変換 |

代謝酵素は反応の前後で変化せず、何度でも同じ働きを繰り返し続けます。

このような働きにより、新陳代謝や血流を促進し、老廃物の排出や細胞の活性化につながります。

3.腸内酵素:腸内細菌が作る酵素の役割

腸内酵素は、腸内細菌が作り出す酵素の総称です。

これは、消化酵素や代謝酵素では分解できない食物繊維やオリゴ糖を分解する役割を担っています。

分解によって生成される、短鎖脂肪酸(酪酸・酢酸・プロピオン酸)は、腸内環境を整えるうえで重要な成分です。

腸のバリア機能を高めるだけでなく、免疫機能をサポートし、病原菌の侵入を防ぐ 役割も果たします。

腸内環境の改善に貢献し、便秘や肌荒れの改善にも効果が期待できます。

| 腸内細菌の作用 | 分解する物質 | 生成物 | 効果・働き |

|---|---|---|---|

| 発酵・分解 | ・食物繊維 ・オリゴ糖 |

短鎖脂肪酸 | ・腸の粘膜バリア機能向上 ・水分の保持促進 ・ミネラルの吸収促進 |

その他にも、神経伝達物質やホルモンの産生、ビタミンの合成など、体全体の健康をサポートしています。

関連記事:酪酸菌とは?知っておきたい健康メリットと摂り方のポイント

腸活と酵素は互いに支え合う関係

腸内環境と酵素は密接な関係にあり、健康的な体を維持するために重要な役割を果たしています。

腸内環境が整うと酵素の働きがスムーズに

腸内環境が整うと、腸内最近のバランスが改善され、体内の酵素の働きが活性化されます。

腸内細菌は有用菌(善玉菌)、有害菌(悪玉菌)、日和見菌の3種類の菌に分けることができ、腸内でバランスを保っておりこれを「腸内フローラ」といいます。

腸内フローラのバランスが整うことで、消化や代謝、免疫機能の向上などが期待できます。

たとえば有用菌(善玉菌)が優位な状態になると、消化酵素の分泌が促進され、以下のようなメリットが期待できます。

- 栄養素が効率よく分解・吸収できる

- ぜん動運動が活発化し、老廃物や毒素の排出がスムーズになる

また、腸内細菌が作り出す酵素が栄養の代謝を助け、免疫機能の向上にも寄与します。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

腸内環境の悪化で酵素の働きが低下し便秘などの原因に

腸内環境が乱れ、有害菌(悪玉菌)が増えすぎると、酵素の働きが低下してしまいます。

体内の酵素は外部から直接補うのが難しく、腸内環境を整えることで酵素本来の働きをサポートすることが重要です。

腸内環境の悪化によって、便秘をはじめ以下のような問題が起こる可能性があります。

- 消化不良:食物の消化が不十分になり、おなかの調子が悪くなる

- 便秘:腸の動きが鈍くなり、便の排出が滞る

- 栄養吸収の低下:必要な栄養素を十分に取り込めなくなる

- 肌トラブル:老廃物や毒素の排出が遅くなり、肌荒れやニキビの原因となる

このように、腸内環境は酵素の働きに直接影響し、消化・吸収・代謝のバランスを左右します。

腸内環境が乱れると、便秘や肌トラブルなど私たちの健康状態や美容面にも悪影響を及ぼすため、日々の食生活や生活習慣に気を配り「腸活」を意識することが重要です。

関連記事:腸内環境改善で得られるメリットは?具体的な改善方法も解説

酵素ドリンクやサプリメントの効果は限定的!?

「酵素を直接摂れば体内でそのまま働く」と思われがちですが、実際にはそうではありません。

そのため、酵素を積極的に摂ろうと、酵素ドリンクやサプリメントに頼り切ってしまうのは注意が必要です。

ここでは酵素商品(酵素ドリンクや酵素サプリ)を摂る時の注意点を解説します。

酵素が胃で分解され直接的な効果が得られにくい

いわゆる「酵素商品」(酵素ドリンクやサプリメント)は、たんぱく質を多く含んでいます。

たんぱく質は胃の消化酵素によって分解され、下記のような順でアミノ酸として吸収されます。

- 摂取した酵素が胃へ到達

- 胃の消化酵素が酵素をたんぱく質へ分解

- 腸内でアミノ酸に分解され吸収

つまり、酵素商品に含まれるといわれる「酵素」は、食べ物と同じように体内で分解されてしまい、酵素としての働くわけではありません。

加熱処理で酵素としての働きを失っている可能性

酵素は熱に弱い特徴があり、加熱すると酵素として機能しなくなる可能性があります。

例えば、飲む酵素ドリンクは法律上、殺菌するために加熱処理したものが多く、製造過程で本来の酵素の活性が失われている可能性があります。

そのため、酵素ドリンクを摂取しても実際にどのくらいの効果があるのかは疑問です。

栄養バランスが偏ってしまう

酵素商品などに栄養を頼ると、栄養バランスが偏る可能性があります。

例えば、酵素ドリンクには糖質が多く含まれているため、血糖値が急上昇するなど結果的に健康問題のリスクが高くなります。

また、「置き換えダイエット」など酵素ドリンクを中心にした食生活は、ビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養バランスが崩れ、消化機能を低下させる可能性もあるのです。

このため酵素ドリンクの過剰摂取には注意が必要です。

サプリやドリンクに頼るのではなく、三大栄養素である「たんぱく質・脂質・炭水化物」に加え、ビタミン・ミネラル・食物繊維を取り入れた食事を意識しましょう。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介

腸内環境を整え酵素の働きを高める

腸内環境改善には、体内の酵素の働きを活性化するために欠かせません。特に、腸内細菌のバランスを整えることで、消化・吸収・代謝がスムーズに行われるようになります。

酵素の働きを活性化させ、腸内環境を整える具体的な方法について解説します。

生の果物や野菜、発酵食品を取り入れる

腸内環境を整えるために、腸内細菌(有用菌・有害菌・日和見菌)のバランスを整える食材摂取が重要です。

特には、生の果物や野菜、発酵食品は、腸内の有用菌を増やし腸活をサポートする栄養素が含まれています。

オリゴ糖を含む加熱されていない生の果物や野菜は、食物繊維が豊富で、オリゴ糖は有用菌のエサとなるため腸内環境を整えます。

また、味噌、納豆、キムチなどの発酵食品は、乳酸菌などの菌が生きたまま腸内に届いて有用菌を増やし、有害菌を抑えます。

例えば、朝食にキウイやバナナを添える、サラダにブロッコリーやトマトを加えるなど簡単に実践できます。

また、納豆や味噌汁、キムチを1日に1品取り入れるだけでも腸活に役立ちます。

有用菌の増やし方についての詳細は下記も参考にしてください。

関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

関連記事:オリゴ糖は体に良い?効果効能・デメリット・活用法まで解説

食物繊維の豊富な食品で便通を整える

腸内環境の改善には食物繊維をしっかり摂ることも重要です。

食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2種類があり、それぞれ下記のように異なる特徴を持っています。

|

食物繊維の種類 |

特徴 |

主な食品 |

|---|---|---|

|

水溶性食物繊維 |

・水に溶けるとゼリー状になり、便を柔らかくする ・腸内細菌のエサになり、善玉菌を増やす |

納豆、わかめ、キウイ、さつまいも、ゴボウ |

|

不溶性食物繊維 |

・水に溶けずに腸内で膨らみ、腸のぜん動運動を促進 ・便のカサを増やして排便をスムーズにする |

ほうれん草、エリンギ、えんどう豆、あずき、全粒穀物 |

食物繊維をバランス良く摂取することで、腸内を刺激し、便に潤いを与えて排便を促すことで便通を整えます。

よく噛んで酵素の分泌量を促進させる

よく噛むことで唾液の分泌が促され、消化酵素の働きが活発になります。

これにより消化が促進され、腸への負担も軽減されます。

消化酵素を増やすには一口あたり30回以上噛むことを意識することが大切です。

よく噛むことで唾液の分泌量が増え、唾液に含まれる消化酵素(アミラーゼ)による食物の分解が進みます。

食べ物が細かくなり消化器官への負担が軽減し、腸の運動も活発になるため、腸内環境を整いやすくなります。

食生活を整えて酵素を増やし、腸内環境を整えよう

腸活は腸内環境を整えることです。

以下の工夫をすることで、腸内環境の改善が期待できます。

・発酵食品や食物繊維を積極的に摂る

・よく噛んで消化酵素の分泌を増やする

・栄養バランスの取れた食生活を意識する

腸内環境の状態をより詳しく知りたい方は、腸内フローラ検査がおすすめです。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」による腸内フローラ検査を活用すれば、自分が改善すべきポイントを可視化できます。

個別に具体的な改善策が得られるため効率よく腸活を進めることが可能です。

腸内細菌の現状をチェックし、より整った腸内環境を目指しましょう。