食べ過ぎが引き起こす影響とは?原因・リスク・対策を解説

関連キーワード

腸活

食べ過ぎは一時的な不快感だけでなく、腸内環境の悪化や代謝異常など、さまざまな健康問題の原因となります。

多くの人が「ついつい食べ過ぎてしまう」と悩んでいますが、その背景には生理的・心理的要因が複雑に絡み合っているのです。

適切な対策を知り、腸内環境を整えることで、食べ過ぎを防ぎ健康的な食生活を取り戻すことができます。

この記事では、食べ過ぎのメカニズムから体への影響、効果的な対策法まで、科学的根拠に基づいた情報をわかりやすく解説していきましょう。

なぜ食べ過ぎてしまうのか?

食べ過ぎの原因は大きく分けて「生理的要因」と「心理的要因」の二つがあります。

生理的要因には、ホルモンバランスの乱れや低血糖状態が含まれ、心理的要因にはストレスや習慣化した過食行動が挙げられるでしょう。

近年の研究では、腸内環境の乱れが食欲を増進させる要因となる可能性も指摘されています。

また、現代社会の環境要因として、大皿料理や食べ放題などの飲食スタイルの普及、手軽に入手できる高カロリーな加工食品の増加も食べ過ぎを促進していると言えます。

これらの要因が複合的に作用することで、必要以上に食べてしまう状況が生まれているのです。

空腹感とホルモンの関係

私たちの食欲は、主に「レプチン」と「グレリン」という二つのホルモンによってコントロールされています。

レプチンは満腹感を促すホルモンで、脂肪細胞から分泌され、グレリンは空腹感を引き起こすホルモンで、主に胃から分泌されます。

これらのホルモンのバランスが乱れると、実際には十分なエネルギーを摂取しているにもかかわらず、常に空腹を感じてしまうことがあるのです。

さらに、血糖値の急激な上昇と下降も食べ過ぎの原因となります。

高糖質の食品を摂取すると血糖値が急上昇し、それに対応して大量のインスリンが分泌されると、急速に血糖値が下がり、再び空腹感を感じてしまうのです。

近年の研究では、腸内フローラがこれらのホルモンバランスに影響を与えることも明らかになっており、腸内環境を整えることが食欲のコントロールに重要であることがわかっています。

この脳と腸の相互作用は「脳腸相関システム」と呼ばれ、神経伝達系を通じて密接に連携しています。

腸は「第二の脳」とも称される「腸神経系」を持ち、自律神経を介して脳と常に情報をやり取りしているのです。

特に副交感神経の働きは消化活動と深く関わっており、リラックス状態では消化機能が高まる一方、ストレス状態では消化活動が抑制されます。

腸内フローラが産生する代謝物は、多くの場合、血液脳関門を通過できないため脳に直接届くわけではありません。

これらの代謝物(短鎖脂肪酸やセロトニン前駆体など)は、腸管の受容体を介して副交感神経(主に迷走神経)を刺激し、神経伝達系を通じて間接的に脳機能や食欲調節中枢に影響を与えることが明らかになっています。

関連記事:ストレスが引き起こす腸のトラブル:原因から解消法まで – ミルテル

ストレスと食べ過ぎの関係

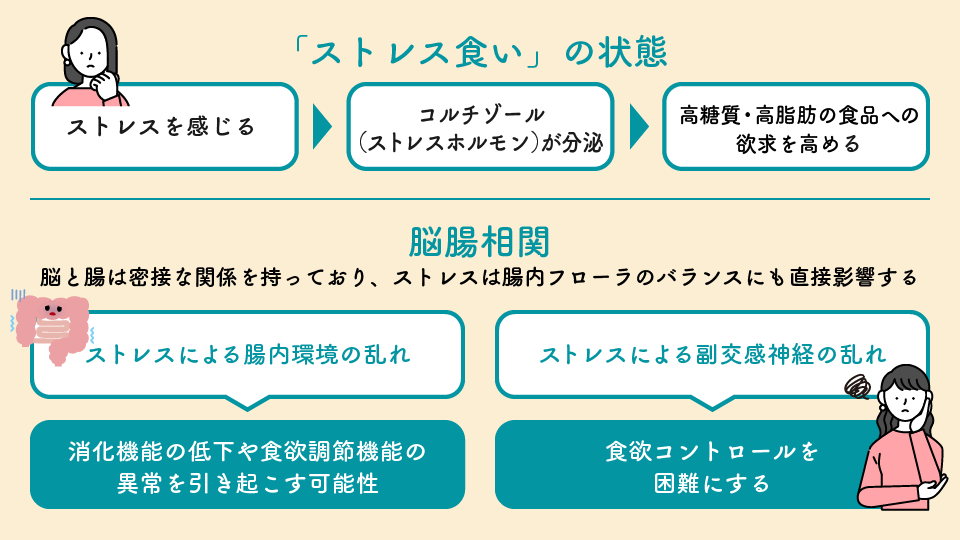

ストレスを感じると、体内では「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。

このホルモンは食欲を増進させる作用があり、特に高糖質・高脂肪の食品への欲求を高めることが知られています。

いわゆる「ストレス食い」の状態は、このようなホルモンの作用によって引き起こされるのです。

また、脳と腸は「脳腸相関」と呼ばれる密接な関係を持っており、ストレスは腸内フローラのバランスにも直接影響します。

ストレスによって腸内環境が乱れると、消化機能の低下や食欲調節機能の異常を引き起こす可能性があるでしょう。

自律神経系を通じて、脳と腸は常に情報をやり取りしており、ストレスによる副交感神経の乱れが食欲コントロールを困難にすることもあります。

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説 – ミルテル

食べ過ぎが体に与える悪影響

食べ過ぎは一時的な不快感だけでなく、長期的には深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

まず、胃腸への直接的な負担が増し、胃もたれや腹痛、消化不良などの症状が現れやすくなります。

長期間にわたって食べ過ぎを続けると、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスクが高まることが多くの研究で示されています。

また、食べ過ぎによって腸内フローラのバランスが崩れると、免疫機能の低下や慢性的な炎症状態を引き起こす可能性もあります。

このような状態が続くと、アレルギー症状の悪化や自己免疫疾患のリスク上昇にもつながる可能性が指摘されているのです。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説 – ミルテル

胃腸への負担

食べ過ぎると、胃は通常より多くの胃酸を分泌して消化を促そうとします。

この過剰な胃酸分泌が胃もたれや胃痛、場合によっては胃炎などの症状を引き起こすことがあるでしょう。

また、消化器官に一度に大量の食物が入ることで、消化不良が起き、腸内で未消化の食物が発酵し、ガスや膨満感の原因となることもあります。

食べ過ぎは腸のぜん動運動にも影響を与え、その結果として便秘や下痢などの排便トラブルを引き起こすこともあります。

関連記事:便秘の原因は腸内環境の乱れ?改善・予防方法を解説 – ミルテル

代謝と体重増加

食べ過ぎによって摂取カロリーが消費カロリーを上回ると、余剰エネルギーは脂肪として体内に蓄積されます。

この状態が続くと、徐々に体重が増加し、肥満のリスクが高まるでしょう。

また、常に大量の糖質を摂取し続けると、インスリンの分泌量が増加し、やがて細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が生じる可能性があります。

インスリン抵抗性は糖尿病の主要な原因となるため、食べ過ぎは糖尿病リスクを高める要因と言えます。

さらに、腸内フローラのバランスが崩れることで代謝の効率が悪くなり、同じ量を食べても太りやすい体質に変化する可能性もあるのです。

関連記事:善玉菌を増やすには?腸内環境を整える食べ物や生活習慣を紹介 – ミルテル

食べ過ぎを防ぐための対策

食べ過ぎを防ぐためには、食事のコントロール方法を見直し、腸内環境を整えることが重要です。

まず、ゆっくりよく噛んで食べることで満腹中枢が刺激され、適切なタイミングで満腹感を感じられるようになります。

また、低GI(グリセミック・インデックス)食品を選ぶことで、血糖値の急激な上昇を防ぎ、空腹感を抑えることが可能です。

食事の環境も大切で、大皿料理を避け、小皿に取り分けて食べることで、食べる量を視覚的に把握しやすくなります。

腸内環境を整えることで、食欲を調節するホルモンのバランスが改善され、自然な食欲コントロールが可能になるという研究結果も出ているのです。

満腹感を得る食事の工夫

食物繊維を多く含む食品は、少量でも満腹感を得やすく、食べ過ぎ防止に効果的です。

野菜、豆類、全粒穀物などの食物繊維が豊富な食品は、胃の中で水分を吸収して膨らみ、物理的な満腹感をもたらします。

また、タンパク質は消化に時間がかかり、満腹感が長続きするため、各食事でタンパク質をバランスよく摂取することが大切でしょう。

食べ過ぎを防ぐ習慣

腸内環境を整えることは、食べ過ぎを防ぐための最も科学的かつ根本的なアプローチです。

腸内フローラは食欲調節ホルモンの分泌に直接影響を与え、腸内環境の改善が食欲のコントロールに不可欠であることがわかっています。

発酵食品(ヨーグルト、キムチ、味噌など)を積極的に摂取することで、有用菌(善玉菌)を増やし、腸内フローラの多様性を高めることができます。

この腸内フローラの多様性が高まると、レプチンや消化管ホルモンのGLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)などの満腹感をもたらすホルモンの分泌が正常化され、不必要な食欲が抑制されるのです。

GLP-1は主に小腸のL細胞から分泌され、食後の血糖上昇を抑制する働きがあるだけでなく、脳の満腹中枢に作用して食欲を抑制する重要な役割も果たしています。

また、食物繊維が豊富な野菜や全粒穀物は、腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸を産生します。

この短鎖脂肪酸が腸のL細胞を刺激して満腹ホルモンの分泌を促し、自然な食欲コントロールをサポートするという科学的メカニズムが解明されています。

これらの腸内環境改善を基本としたうえで、規則正しい食事時間を守ることも重要な補助的習慣です。

体内時計(サーカディアンリズム)に合わせた食事習慣により、消化酵素やホルモンが適切なタイミングで分泌され、腸内細菌の活動リズムも整います。

間食についても、腸内環境への影響を考慮した選択が効果的です。

低GI食品やタンパク質を含む間食(ナッツ類、ヨーグルトなど)は血糖値の急上昇を防ぎ、腸内環境を乱さずに満足感を得られます。

関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

食べ過ぎたときのリカバリー方法

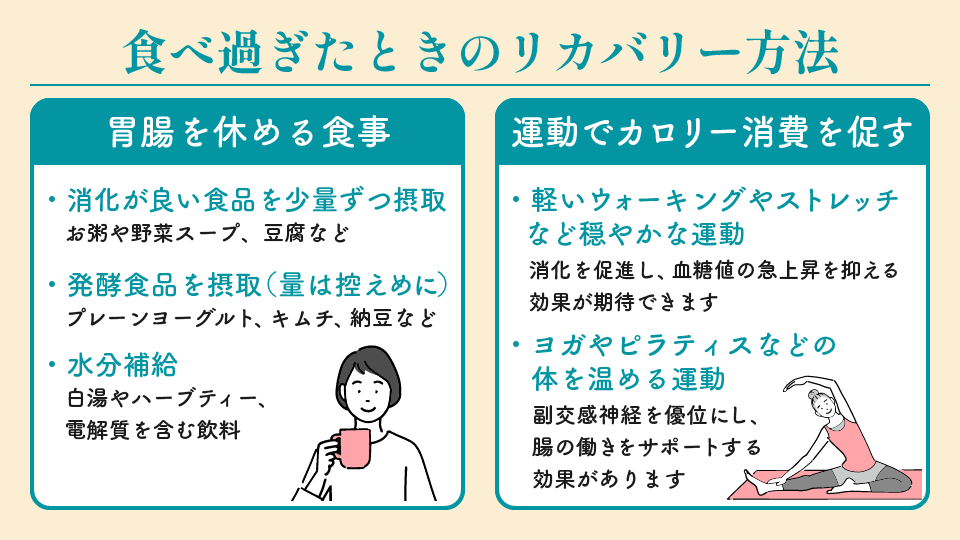

食べ過ぎてしまった場合は、消化を助ける食事を心がけ、胃腸への負担を軽減することが重要です。

消化に優しい食材を選び、消化器官を休ませることで、体調を早く元に戻すことができるでしょう。

また、軽い運動を取り入れることで、血行が促進され、消化活動が活発になります。

ただし、食後すぐの激しい運動は逆効果なので注意が必要です。

水分補給もリカバリーの鍵となります。

適切な水分を摂ることで、消化を助け、老廃物の排出を促進することができるのです。

胃腸を休める食事

食べ過ぎた翌日は、消化に優しい食材を選ぶことが大切です。

お粥や野菜スープ、豆腐などの消化が良い食品を中心に、少量ずつ摂取すると良いでしょう。

発酵食品(プレーンヨーグルト、キムチ、納豆など)は、腸内環境を整え、消化機能を回復させる効果があります。

ただし、量は控えめにすることが重要です。

水分補給も忘れずに行いましょう。

白湯やハーブティー、電解質を含む飲料を摂ることで、胃腸の動きを助け、消化をサポートします。

特に朝起きたときにコップ一杯の水や白湯を飲むことで、胃腸の働きが活性化され、消化器官のリセットに役立つのです。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介 – ミルテル

運動でカロリー消費を促す

食べ過ぎた後は、軽いウォーキングやストレッチなどの穏やかな運動が効果的です。

激しい運動は消化器官に負担をかけるため避け、食後数時間経ってから軽い運動を始めるとよいでしょう。

軽いウォーキングでも、消化を促進し、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

また、ヨガやピラティスなどの体を温める運動は、副交感神経を優位にし、腸の働きをサポートする効果があります。

日常的に取り入れることで、消化機能が改善され、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できるのです。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

まとめ|食べ過ぎを防いで健康的な食生活を送るために

食べ過ぎは単なる意志の弱さではなく、ホルモンバランスや腸内環境、ストレスなど、多くの要因が絡み合って起こる現象です。

これらの根本的な原因を理解し、適切な対策を講じることが、健康的な食生活を送るための第一歩となります。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、食べ過ぎにつながる腸内環境の乱れを評価します。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 慢性疲労が気になる方

- 食べ過ぎの習慣が気になっている方

- 満腹感を感じにくく、ついつい食べ過ぎてしまう方

- 腸の調子が悪く、食欲コントロールが難しいと感じている方

- 健康的な食習慣を身につけたい方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健康的な食習慣を身につけ、食べ過ぎを防ぎましょう。

腸内環境を整えることは、食べ過ぎ対策だけでなく、全身の健康維持にも重要な役割を果たします。