生活習慣病とは?原因・症状・予防法を徹底解説

関連キーワード

腸活

あなたは「なんとなく体調が優れない」と感じることはありませんか?実は、その原因が生活習慣病かもしれません。

日本人の死因の多くを占める生活習慣病は、日々の食習慣や運動不足などが原因となって徐々に進行する病気です。本記事では、生活習慣病の種類から予防法まで、さらに腸内環境との関連性も含めて詳しく解説します。

適切な知識を身につけ、日常生活を少し見直すだけで、健康リスクを大きく減らせることがわかるでしょう。ぜひ最後まで読んで、あなたの健康管理にお役立てください。

生活習慣病の種類と特徴

生活習慣病とは、食事・運動・ストレス・睡眠などの生活習慣が影響し、長期的に発症する病気の総称です。

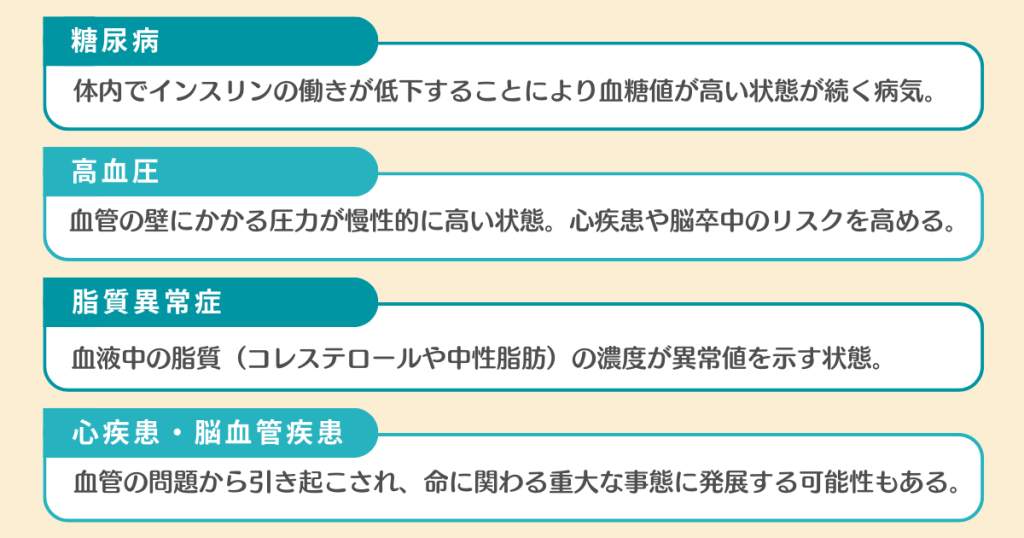

代表的な生活習慣病として、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患・脳血管疾患があります。これらの病気の怖いところは、初期段階ではほとんど自覚症状がないことが多く、気づいたときには既に重症化していることもあります。

近年の研究では、腸内フローラの状態が生活習慣病の発症リスクと密接に関連していることが明らかになってきました。健康的な腸内環境を維持することが、生活習慣病予防の新たなアプローチとして注目されています。

早期発見と予防が何よりも重要であり、定期的な健康診断と日常の生活習慣の見直しが欠かせません。生活習慣病は一度発症すると完全に治すことが難しい場合もありますが、適切な管理により症状を抑えることは可能です。

糖尿病

糖尿病は、体内でインスリンの働きが低下することにより、血液中の糖(ブドウ糖)が正常に利用されず、血糖値が高い状態が続く病気です。

インスリンは血糖値を調整する重要なホルモンであり、その機能不全が糖尿病の本質的な問題となっています。

放置すると、動脈硬化が進行し脳卒中や虚血性心疾患のリスクが高まります。また、3大合併症として網膜症(失明につながる)、腎症(透析が必要となる)、神経障害などの深刻な合併症が発生するリスクが高まるため、早期の対応が不可欠です。

近年の研究では、腸内環境の乱れがインスリン感受性に影響を与えることが示唆されています。特定の有用菌(善玉菌)が減少すると、インスリンの働きが悪くなり、血糖値のコントロールが難しくなる可能性があるのです。

糖尿病の予防や管理には、食事制限や運動だけでなく、腸内フローラのバランスを整えることも重要と考えられています。発酵食品や食物繊維を積極的に摂取することで、腸内環境を改善し、糖尿病リスクを低減できるかもしれません。

関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

高血圧

高血圧は、血管の壁にかかる圧力が慢性的に高い状態を指し、放置すると動脈の負担を増やし、心疾患や脳卒中のリスクを高めます。

特に塩分の過剰摂取が血圧上昇の大きな要因となるため、減塩を意識した食生活が重要です。日本人の平均的な塩分摂取量は推奨量を上回っていることが多く、無意識のうちに摂りすぎている場合があります。

またストレスや自律神経の乱れも血圧を上昇させる要因となります。慢性的なストレス状態は交感神経を優位にし、血管を収縮させて血圧を上げてしまうのです。

高血圧の予防・改善には、適度な運動や十分な睡眠も効果的です。特に有酸素運動は血管の柔軟性を高め、血圧の安定に寄与します。薬物療法が必要な場合もありますが、生活習慣の改善が基本となることを忘れないようにしましょう。

脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の濃度が異常値を示す状態です。

特に悪玉コレステロールが増加すると動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。反対に、善玉コレステロールには、余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあります。

善玉コレステロールを増やすためには、適度な運動と良質な脂質を摂取することが有効です。オメガ3脂肪酸を含む青魚(サバ、サンマ、イワシなど)や亜麻仁油、そしてオメガ9脂肪酸を含むオリーブオイル、オメガ6脂肪酸を含むナッツ類やアボカドなどの不飽和脂肪酸は、脂質バランスの改善に役立ちます。

関連記事:善玉菌を増やすには?腸内環境を整える食べ物や生活習慣を紹介 – ミルテル

心疾患・脳血管疾患

心疾患や脳血管疾患は、血管の問題から引き起こされる深刻な病気です。

心筋梗塞や脳梗塞は、動脈硬化が進行することで発症リスクが高まります。これらの疾患は、一度発症すると生命に関わる重大な事態に発展する可能性があるため、予防が最も重要です。

生活習慣(食事・運動・ストレス管理)が発症リスクを大きく左右します。特に喫煙や過度の飲酒は、血管の健康に悪影響を及ぼすため避けるべきでしょう。

興味深いことに、腸内細菌が炎症や血管の健康に関与していることが明らかになっています。全身の慢性的な炎症は動脈硬化を促進しますが、健康的な腸内フローラはこの炎症を抑制する効果があります。

関連記事:ストレスが引き起こす腸のトラブル:原因から解消法まで – ミルテル

生活習慣病の主な原因

生活習慣病の発症には、食生活・運動不足・ストレス・睡眠不足が密接に関係しています。

これらの要因は独立して存在するわけではなく、相互に影響し合っていることが特徴です。たとえば、ストレスが溜まると体内ではコルチゾールやアドレナリンなどのストレスホルモンが分泌され、血糖値が上昇します。同時に自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になることで睡眠の質が低下します。

睡眠不足はさらにストレスホルモンの分泌を促進し、また空腹ホルモン(グレリン)が増加して満腹ホルモン(レプチン)が減少するため、食欲が過剰に刺激されて暴飲暴食に走りやすくなります。

さらに疲労感から運動意欲も低下し、これらが複合的に作用することで生活習慣病のリスクを高める悪循環が生じるのです。

腸内フローラのバランスが糖・脂質・血圧の調整に影響を与える可能性があることも、近年の研究で注目されています。腸内環境の乱れは、全身の慢性的な炎症状態を引き起こし、生活習慣病のリスクを高める一因となるのです。

健康的なライフスタイルの維持が、生活習慣病の発症リスクを大きく低減させることは間違いありません。バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理、十分な睡眠、そして腸内環境の改善を意識した生活習慣を心がけましょう。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

食生活が与える影響

現代の食生活は、生活習慣病のリスクを高める要素が多く含まれています。

高脂肪・高糖質の食事が、血糖値の乱高下や脂質異常を引き起こします。特に加工食品に含まれる添加物や過剰に摂取された精製炭水化物は、血糖値の急激な上昇を引き起こし、長期的には体内で慢性的な炎症反応を促すことで、生活習慣病の原因となる可能性があります。ただし、精製炭水化物自体が悪いわけではなく、適切な量であれば重要なエネルギー源となります。問題は摂取量のバランスと頻度です。

塩分の多い食事は高血圧を悪化させ、心疾患・脳卒中のリスクを増加させます。漬物や味噌、醤油などの伝統的な発酵食品には塩分が多く含まれるものがあるため、これらの摂取量には注意が必要です。

一方で、適量の発酵食品(特に低塩タイプの味噌や納豆、ヨーグルトなど)や食物繊維を豊富に含む野菜、海藻、きのこ類の摂取が、腸内環境を改善し、生活習慣病の予防に役立つことがわかっています。食物繊維は腸内の善玉菌の餌となり、短鎖脂肪酸などの有益な物質の産生を促進します。

関連記事:便秘解消に効果的な食物繊維の取り入れ方とおすすめ食品 – ミルテル

生活習慣病を予防するための食事習慣

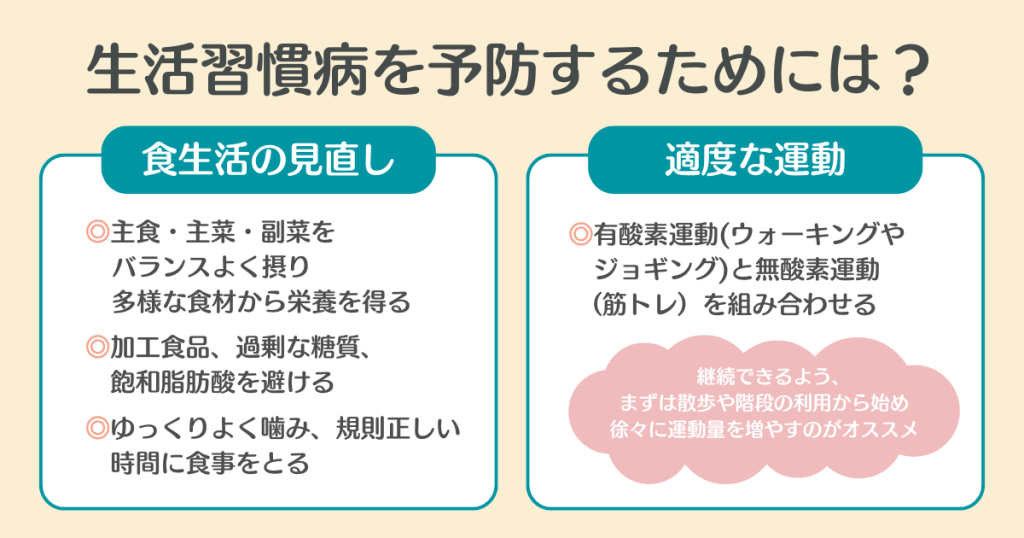

生活習慣病を予防するためには、日々の食事内容を見直すことが重要です。

栄養バランスの取れた食事が、生活習慣病の発症リスクを低減します。具体的には、主食・主菜・副菜をバランスよく摂り、多様な食材から栄養を得ることが大切です。

避けるべき食品としては、加工食品・過剰な糖質・飽和脂肪酸が挙げられます。これらは血糖値の急上昇や悪玉コレステロールの増加を招き、生活習慣病のリスクを高めます。

腸内環境を整えることで、食事の影響がより健康的に作用するというポジティブなサイクルが生まれます。腸内の善玉菌が増えると、栄養素の吸収が改善され、炎症物質の産生が抑えられるため、全身の健康維持に役立つのです。

食事の摂り方にも注意が必要です。ゆっくりよく噛んで食べることで満腹感を得やすくなり、過食を防ぐことができます。また、規則正しい時間に食事をとることで、体内時計が整い、代謝機能が正常に働きやすくなります。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介 – ミルテル

運動と生活習慣病予防

適度な運動は、生活習慣病予防の基本となります。

運動は血糖値・血圧・脂質代謝に好影響を与え、生活習慣病予防につながります。筋肉は体内最大のブドウ糖の消費場所であり、運動により筋肉を使うことで血糖値の調整に役立ちます。

有酸素運動(ウォーキング・ジョギング)と無酸素運動(筋トレ)を組み合わせることが推奨されます。有酸素運動は脂肪燃焼や心肺機能の向上に効果的であり、無酸素運動は筋力維持や基礎代謝の向上に役立ちます。

継続的な運動が腸内環境を改善し、免疫機能の向上にもつながることが研究で示されています。運動による腸の活性化は、ぜん動運動を促進し、腸内フローラのバランスを整える効果があるのです。

運動の効果を最大化するためには、日常生活に無理なく取り入れることが大切です。急に激しい運動を始めるのではなく、まずは散歩や階段の利用から始め、徐々に運動量を増やしていくアプローチが続けやすいでしょう。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

生活習慣病の早期発見と検診の重要性

生活習慣病は初期症状がほとんどないため、定期的な健康診断が不可欠です。

多くの生活習慣病は、自覚症状が現れた時には既に進行していることが多く、治療が難しくなっている場合があります。定期的な検診により、早期発見・早期治療が可能になるのです。

健康診断では、血圧・血糖値・コレステロール値などを確認し、リスクを早期に発見できます。これらの数値が基準値を超えていると、将来的に生活習慣病を発症するリスクが高いことを示しています。

健康診断の結果に異常がみられた場合は、医師の指導のもと、食事や運動などの生活習慣の改善を行うことが重要です。早い段階での対応が、重篤な状態への進行を防ぐ鍵となります。

健康診断でわかる生活習慣病の兆候

健康診断の結果から、自分の健康状態やリスクを知ることができます。

血圧が高い場合、高血圧のリスクがあり、心疾患や脳血管疾患の予防が必要です。血糖値が基準値を超えている場合、糖尿病予備軍の可能性があり、食生活の改善が求められます。

コレステロール値が高い場合、動脈硬化の進行リスクがあるため、食事・運動の見直しが必要です。

肝機能検査や腎機能検査の異常も、生活習慣病の兆候を示していることがあります。これらの数値に異常があれば、アルコールや食生活の見直しが必要かもしれません。

いつ検診を受けるべきか

生活習慣病の早期発見のために、適切なタイミングでの健康診断が重要です。

30代以降は生活習慣病の発症リスクが高まるため、年1回の定期検診が推奨されます。若いうちから健康状態をチェックする習慣をつけることで、健康リスクの早期発見につながります。

家族歴がある人(親や兄弟が糖尿病・高血圧・心疾患などを発症している場合)は、40代以降は年2回の検査が望ましいでしょう。遺伝的要因も生活習慣病の発症に関与するため、より注意深い管理が必要です。

健康診断は、会社の定期健診や市区町村の特定健診を利用することで、比較的低コストで受けることができます。

自覚症状がなくても定期的に健康チェックを行うことで、生活習慣病の早期発見・早期対応が可能になります。健康管理は、症状が出てからではなく、予防的な視点で行うことが大切です。

まとめ|生活習慣病を防ぎ健康的な毎日を送るために

生活習慣病は長年の生活習慣の積み重ねによって発症するため、日々の意識が予防の鍵となります。

食事・運動・睡眠・ストレス管理をバランスよく実践し、腸内環境を整えることが健康維持につながります。特に腸内フローラの状態は、全身の健康と密接に関連していることがわかってきました。

定期的な健康診断を受けることで、生活習慣病のリスクを早期に把握し、適切な対策を講じることが可能です。自覚症状が現れる前に、予防的な健康管理を行うことが重要です。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、食生活や生活習慣による影響を評価します。その結果に基づいて、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 慢性疲労が気になる方

- 血圧や血糖値が気になる方

- 食生活の乱れを感じている方

- 運動不足を自覚している方

- 予防的な健康管理を始めたい方

- 家族に生活習慣病の方がいる方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健康な腸を育て、生活習慣病のリスクを低減しましょう。半年に1回の腸内フローラチェックが、長期的な健康維持の強い味方となります。

健康は一日にして成らず、日々の積み重ねで築かれるものです。今日から少しずつ生活習慣を見直し、健やかな毎日を送りましょう。