ビフィズス菌とは?健康へのメリットから効果的な摂り方まで

関連キーワード

腸活

毎日すっきりとした快適な生活を送りたい、身体の内側から健康になりたい…。そんな願いを叶えてくれる可能性を秘めているのが、「ビフィズス菌」です。

私たちの腸内には約1,000種類もの細菌が存在していますが、その中でも特に腸内環境を改善する菌として人気を集め続けています。今回は、このビフィズス菌について、はたらきから摂取方法まで、詳しくご紹介していきます。

本記事でわかること

・ビフィズス菌の基礎知識

・ビフィズス菌を効果的に摂る方法

・ビフィズス菌を多く含む食品

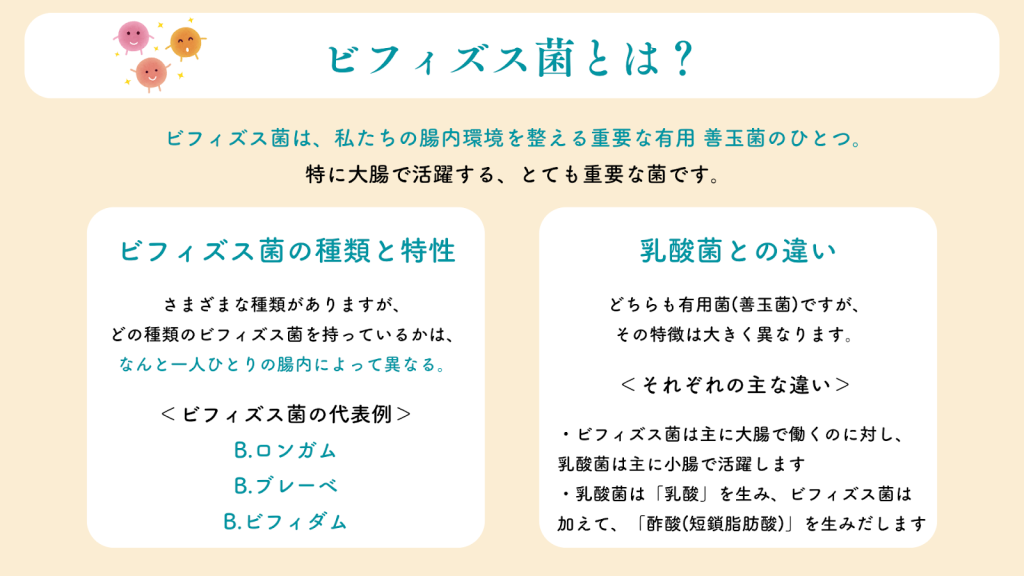

ビフィズス菌とは?

ビフィズス菌は、私たちの腸内環境を整える重要な有用菌のひとつ。

特に大腸で活躍するとても重要な菌です。生後すぐは腸内細菌の90%を占めるほど多く存在していますが、加齢とともに減少していく傾向があり、40代を過ぎると急激に減少することが分かっています。

ビフィズス菌の種類と特性

ビフィズス菌にはさまざまな種類がありますが、どんな種類のビフィズス菌を持っているかは、なんと一人ひとりの腸内によって異なります。

私たちの腸内細菌は、生まれた直後から母乳や食事、生活環境などのさまざまな影響を受けながら徐々に整っていきます。こうした変化の積み重ねによって、人それぞれがもつビフィズス菌の種類にも多様性が生まれていくのです。

ビフィズス菌の代表的なものは、B.ロンガム、B.ブレーベ、B.ビフィダムなど。これらの菌は、腸内で乳酸を作り出し、腸内環境を弱酸性に保つはたらきがあります。

腸内が弱酸性に保たれることで、多くの有害菌(悪玉菌)が好むアルカリ性環境とは異なる状態となり、有害菌の活動を抑えられるため、腸内の健康を守ることにつながるのです。

また、ビフィズス菌は食物繊維を発酵させる力も持っており、この過程で短鎖脂肪酸の一種である酢酸という有用な物質を作り出します。酢酸は、腸の粘膜を保護し、腸の健康維持に重要な役割を果たします。

乳酸菌との違い

ビフィズス菌と乳酸菌は、どちらも有用菌(善玉菌)として知られていますが、その特徴は大きく異なります。

ビフィズス菌は主に大腸で働くのに対し、乳酸菌は主に小腸で活躍します。

小腸と大腸では、酸素濃度、pH(酸性やアルカリ性を表す値)、栄養素の種類など、環境が大きく異なります。それぞれの菌は、これらの異なる環境に適する特性を持っているのです。

ビフィズス菌は酸素のない環境で活動する嫌気性菌なので、腸の奥深くまで到達して働くことができます。それにより、大腸の健康維持に特に力を発揮します。

大腸内は酸素濃度がごくわずかなため、多くの好気性菌は生存しづらい環境です。

一方、ビフィズス菌は「ビフィズム経路」と呼ばれる特別な代謝経路をもち、酸素がほとんどない環境でも効率よくエネルギーを得ることができます。これが、大腸でのビフィズス菌の強みとなっているのです。

また、乳酸菌は「乳酸」を産生しますが、ビフィズス菌は乳酸に加えて、「酢酸(短鎖脂肪酸)」を産生するといった違いがあります。

ビフィズス菌のはたらき

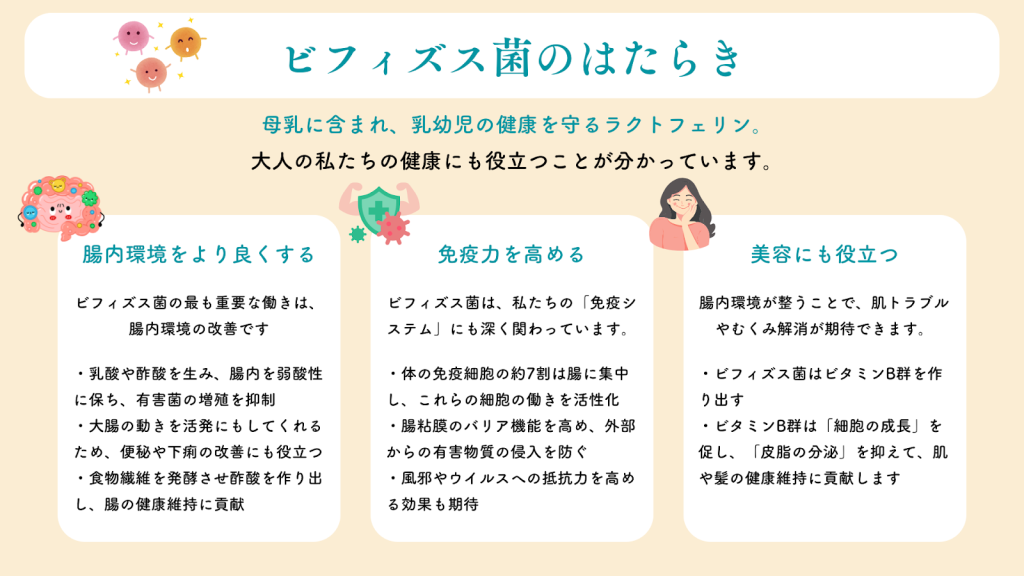

腸内環境をより良くする

ビフィズス菌の最も重要なはたらきは、腸内環境の改善です。

乳酸や酢酸を産生することで、腸内を弱酸性に保ち、有害菌の増殖を抑制してくれます。また、大腸の動きを活発にしてくれるため、便秘や下痢の改善にも役立ちます。

さらに先述のとおり、食物繊維を発酵させ酢酸を産生し、腸の健康維持に貢献しているのです。

免疫力を高める

ビフィズス菌は、私たちの免疫システムにも深く関わっています。実は、体の免疫細胞の約7割は腸に集中しているのですが、ビフィズス菌はこれらの免疫細胞を活性化するはたらきがあります。

また、腸粘膜のバリア機能を高め、外部からの有害物質の侵入を防ぐはたらきも。ビフィズス菌が産生する酢酸が、インフルエンザの感染を防御することも発表されているため、風邪やウイルスへの抵抗力を高める効果も期待できます。

美容にも役立つ

腸内環境が整うことで、肌のトラブルが改善されたり、むくみが解消されたりする効果が期待できます。

また、ビフィズス菌はビタミンB群を作り出すはたらきもあります。ビタミンB群は細胞の成長を促したり、皮脂の分泌を抑えたりするため、肌や髪の健康維持に貢献します。

ビフィズス菌を効果的に摂るには

実は、さまざまあるビフィズス菌の中でも、腸内に定着できるのは、もともと腸内にいるビフィズス菌と同じ種類のものだということ、ご存じでしたか?

そのため、自分の腸に住んでいるビフィズス菌の種類を知ると、サプリメント選びにも役立ちます。

しかし、そうでない種類の菌も菌種ごとに色々な機能性を持っており、腸を通過する際に健康作用を発揮します。腸内環境を整えるために、さまざまなビフィズス菌を摂ってみましょう。

自分の腸内環境をチェックしてみよう!

腸内環境の状態は、日々の便の状態から推測することができます。理想的な便は、バナナのような形状で、きれいな黄褐色をしており、適度な水分を含んですんなり出てきやすい状態です。また、臭いが強すぎないことも、良好な腸内環境のサインとなります。

さらに、より正確に知りたい場合は、「わたしの腸活サポートチェック」などの腸内フローラ検査キットを利用してみましょう。ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、自分にあった有用菌を探す菌選びなどの手助けとなるでしょう。

また、自分に合う菌かどうかを試すには、特定のビフィズス菌入り食品を食べることを2週間ほど続けてみて、上記のチェック方法などで様子を確認してみることがおすすめです。

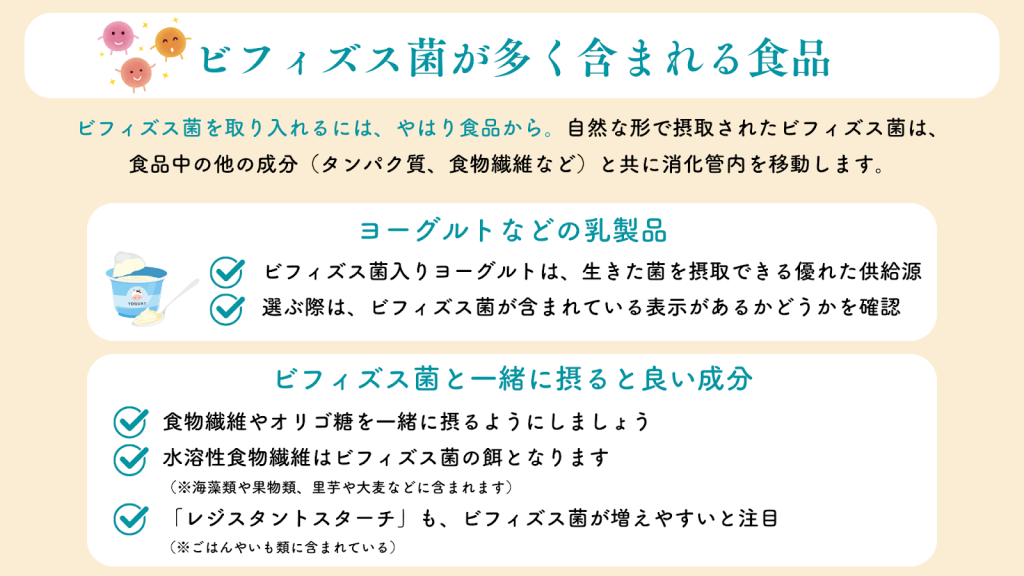

ビフィズス菌が多く含まれる食品

ビフィズス菌を取り入れるには、やはり食品から。自然な形で摂取されたビフィズス菌は、食品中の他の成分(タンパク質、食物繊維など)と共に消化管内を移動します。

これにより、胃酸による影響が緩和され、より多くの生きた菌が腸まで到達できる可能性が高まります。

よく「発酵食品は腸内環境によい」と聞くと思いますが、実は漬物や味噌などに含まれるのは乳酸菌で、ビフィズス菌は摂ることができません。

そんなビフィズス菌を摂るのに、おすすめの食品を以下にまとめました。

ヨーグルトなどの乳製品

ビフィズス菌を手軽に摂取できる食品として、最も身近なのが乳製品。

特にビフィズス菌入りヨーグルトは、生きた菌を直接摂取できる優れた供給源です。乳製品を選ぶ際は、ビフィズス菌が含まれている旨の表示があるかどうかを、確認すると良いでしょう。

ビフィズス菌と一緒に摂ると良い成分

ビフィズス菌の効果を高めるためには、餌が重要です。食物繊維やオリゴ糖を一緒に摂るようにしましょう。

食物繊維のうち、特に水溶性食物繊維はビフィズス菌の餌となってくれます。海藻類や果物類、里芋や大麦などに含まれています。

また、豆類や大豆製品、玄米に含まれている、水溶性食物繊維の中でも発酵性の高い「高発酵性食物繊維」や、ごはんやいも類に含まれている「レジスタントスターチ」もビフィズス菌が増えやすいと注目されています。

乳酸菌と一緒に摂取することでも、相乗効果が期待できます。小腸で働く乳酸菌と、大腸で働くビフィズス菌が協力し合うことで、より総合的な腸内環境の改善が可能になるでしょう。

ビフィズス菌サプリメントの選び方

より確実にビフィズス菌を摂取したい場合は、サプリメントの利用も検討してみましょう。生きた菌数が明確に表示されていること、製造方法や保存方法が適切であること、そして胃酸に強い加工がされているかどうかを確認しましょう。また、品質管理がしっかりしているメーカーの製品を選ぶことも重要です。

おすすめの摂取タイミング

一般的に、ビフィズス菌の摂取タイミングは、食後の摂取がおすすめです。食事のあとに摂取することで、空腹時に比べて胃酸の影響をうけにくく、より多くの菌が腸まで届きやすくなります。

私たちが食事をすると、胃は食べ物を分解するために胃酸を分泌しますが、食後の胃では、食べ物と混ざって胃酸の濃度が薄まるため、影響を受けにくくなるのです。

また、食事により消化管のぜん動運動が活発になることで、ビフィズス菌が腸まで運ばれやすくなります。

ビフィズス菌は腸内で約2~3日程度しか滞在できず、その後は便と共に排出されます。そのため、一度に多く摂るのではなく、毎日欠かさずに継続的に摂取することが何より重要です。腸内で一定の量を維持し、有益な作用を継続的に得ることができます。

注意点

ビフィズス菌の摂取には、いくつか注意点があります。

極端に熱い飲み物と一緒に摂取すると、菌が死滅してしまう可能性があるので注意が必要です。

ビフィズス菌は、37℃前後で最も活発に活動し、40〜45℃が生育の上限とされています。

これを超える温度になると、菌の中の酵素活性が急速に低下して分裂する能力を失い、最終的には生命活動が停止します。

また、過剰な摂取は、おなかが緩くなるなど逆効果になる可能性があるため、気を付けましょう。体調や便の状態を観察しながら、適切な摂取量を見つけることが重要です。

最後に、ビフィズス菌は多くの方にとって安全ですが、乳アレルギーをお持ちの方は注意が必要です。

多くのビフィズス菌製品は乳成分を含む培地で作られているため、最終的な製品にごくわずかでも乳タンパクが残る可能性があります。

乳アレルギーの方の場合、これらの微量タンパクでもアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、特に慎重な確認が必要となります。

購入の際は、原材料表示や食物アレルギー表示をしっかりと確認し、アレルギー成分が含まれていないかチェックしましょう。

まとめ

ビフィズス菌は、腸内環境の改善から免疫力の向上、美容効果まで、さまざまな健康効果が期待できる優れた有用菌です。日常的な食事での摂取を基本に、必要に応じてサプリメントも活用しながら、継続的な摂取を心がけることが大切です。

また、腸内のケアをしながら現在の腸内環境を知ることも大切。ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

ビフィズス菌を味方につけて、毎日の健康維持に努めましょう。