腸活を成功させるには?菌のことから生活習慣までまるごと解説

関連キーワード

腸活

腸内環境を整えることは、日々の健康を支える大切なポイントです。

腸内環境が良好であると、免疫力が高まり、消化もスムーズになり、心の健康にも良い影響をもたらすことがわかっています。特に、腸内の有用菌(善玉菌)や有害菌(悪玉菌)のバランスがカギを握っていますが、どんな菌が腸活に役立つのでしょうか?

本記事では、腸内環境のサポートに役立つ菌について、わかりやすくご紹介します。

本記事でわかること

・腸活の基礎知識

・腸内環境を整える菌や食べ物について

・腸内環境に役立つ生活のポイント

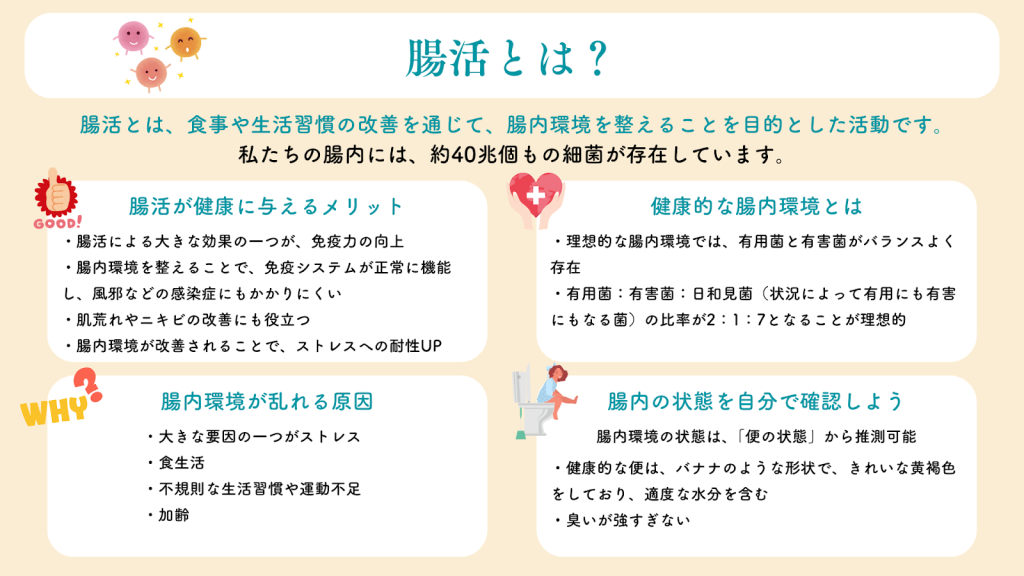

腸活とは?

腸活とは、食事や生活習慣の改善を通じて、腸内環境を整えることを目的とした活動のこと。

私たちの腸内には、約40兆個もの細菌が存在しています。この多様な細菌たちは、腸内で種類ごとに群生しており、まるで花畑のように共生していることから、「腸内フローラ」と呼ばれています。

腸内フローラは、様々な種類の細菌がバランスよく存在することで、健康的な状態を保っています。

この環境が乱れると、便秘や下痢といった消化器の不調だけでなく、肌荒れやむくみ、免疫力の低下など、全身に様々な影響が出てきます。そのため、腸活を通じて、腸内環境を整えることは、全身の健康へとつながるのです。

関連記事:腸活とは?腸内環境を整えるメリットと実践方法を解説!

腸活が健康に与えるメリット

先述のとおり、腸活による腸内環境の改善は、全身の健康につながります。

腸活による大きな効果の一つが、免疫力の向上。私たちの免疫細胞の約7割は腸に存在しています。腸内環境を整えることで、免疫システムが正常に機能し、風邪などの感染症にもかかりにくくなります。

また、肌荒れやニキビの改善にも役立ちます。

有害菌が産生する有害物質が血流にのって肌にたどり着くと、肌のターンオーバーの乱れが起きます。

腸内環境が整うことで、有害菌が抑制されるほか、食べ物からの栄養素をより効率的に吸収できるようになり、肌つやが良くなるといった変化の実感にもつながります。

さらに、精神的な健康への影響も。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、セロトニンという幸せホルモンの約9割が腸で作られています。

腸内環境が改善されることで、ストレスへの耐性が高まり、心の安定にも良い影響が期待できるのです。

健康的な腸内環境とは

理想的な腸内環境では、有用菌と有害菌、そして日和見菌がバランスよく存在しています。

有用菌は、食物の消化を助けたり、有害菌の増殖を抑制したりするはたらきがあります。

一方、有害菌は腐敗物質を作り出し、体調不良の原因になります。

日和見菌は、腸内環境によって有用菌にも有害菌にもなり得る菌で、有用菌が優勢な環境では、有用菌として働いてくれます。

一般的に、有用菌:有害菌:日和見菌(状況によって有用にも有害にもなる菌)の比率が2:1:7となることが理想的とされています。

この比率が理想的とされるのは、腸内の生態バランスをうまく保つことができるため。

有用菌の数が有害菌の数の2倍になることで、有害菌の増殖を効果的に抑えることができます。

また、日和見菌の割合が多いのは、これらの菌が環境にうまく適応しながら、腸内の恒常性を保つ大切な役割を担っているからです。

こうしたバランスが保たれることで、腸内環境が整い、栄養素をより効率的に代謝できるようになります。

腸内環境が乱れる原因

現代社会では、様々な要因で腸内環境が乱れやすい状況にあります。

大きな要因の一つがストレス。強いストレスにさらされると、自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが鈍くなったり、有用菌が減少したりします。

食生活も重要な要因です。高脂質・高糖質の食事や、加工食品の過剰摂取は、有害菌の増殖を促進してしまいます。また、食物繊維の不足も腸内環境の悪化につながります。

不規則な生活習慣や運動不足も、腸内環境を乱す原因。

さらに、加齢とともに有用菌は自然と減少していく傾向にあるため、年齢とともにより意識的なケアが必要となってきます。

腸内の状態を自分で確認しよう

腸内環境の状態は、日々の便の状態から推測することができます。

健康的な便は、バナナのような形状で、きれいな黄褐色をしており、適度な水分を含んでいます。また、臭いが強すぎないことも、良好な腸内環境のサインとも言えるでしょう。

バナナ状の形は、便に適度な水分が含まれている証拠であり、黄褐色は胆汁色素が正常に代謝されていることを示しています。

また、においがあまりきつくないのは、タンパク質の腐敗が少なく、有害菌の活動が抑えられていることをうかがわせます。

より正確に知りたい場合は、「わたしの腸活サポートチェック」などの腸内フローラ検査キットの利用や、専門医への相談も検討してみましょう。

キットを使用することで、自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるでしょう。

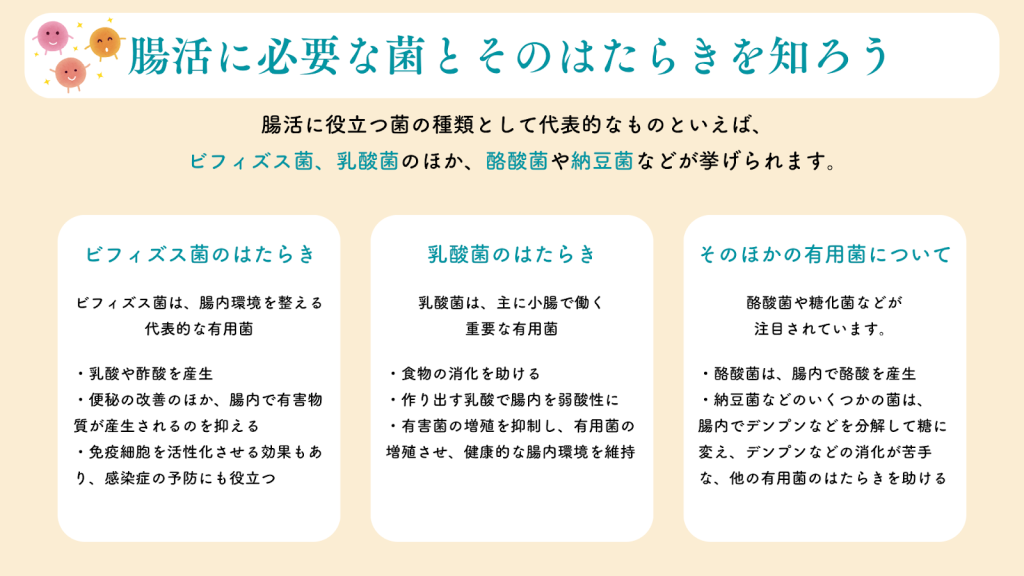

腸活に必要な菌とそのはたらきを知ろう

腸活に役立つ菌の種類として代表的なものといえば、ビフィズス菌、乳酸菌のほか、酪酸菌や納豆菌などが挙げられます。それぞれのはたらきを以下にまとめました。

ビフィズス菌のはたらき

ビフィズス菌は、腸内環境を整える代表的な有用菌。主に大腸で活躍しています。

乳酸や酢酸を産生し、便秘の改善のほか、腸内で有害物質が産生されるのを抑えるはたらきがあります。また、免疫細胞を活性化させる効果もあり、感染症の予防にも役立ちます。

種類は様々ありますが、なんと腸内に住むビフィズス菌の種類は、人によって異なります。また、摂取する場合は、その既に住んでいるビフィズス菌でないと定着しないとされています。

関連記事:ビフィズス菌とは?健康へのメリットから効果的な摂り方まで

乳酸菌のはたらき

乳酸菌は、主に小腸で働く重要な有用菌。

乳酸菌という名前は、特定の菌を表す名前ではなく、糖類から乳酸を大量に作り出す菌の総称です。

食物の消化を助けるほか、作り出す乳酸で腸内を弱酸性に保つはたらきがあります。この酸性環境が有害菌の増殖を抑制して、有用菌の増殖を助け、健康的な腸内環境の維持に貢献します。

そのほかの有用菌について

上記のほかにも、腸内環境を整えるために役立つ菌として、酪酸菌や納豆菌などが注目されています。

酪酸菌は、腸内で酪酸を産生します。

酪酸には、腸の粘膜を保護し、栄養の吸収を助けるはたらきや、腸管粘膜のバリア機能を強化し、外部からの有害物質の侵入を防ぐはたらきが期待されています。

これにより、より効率的な栄養摂取が可能になり、全身の健康維持に役立ちます。

関連記事:酪酸菌とは?知っておきたい健康メリットと摂り方のポイント

一方、納豆菌などのいくつかの菌は、腸内でデンプンなどを分解して糖にすることで、デンプンなどの消化が苦手な他の有用菌のはたらきを助けています。

これらの菌がバランスよく存在することで、腸内フローラが整い、消化と全身の健康維持に寄与します。

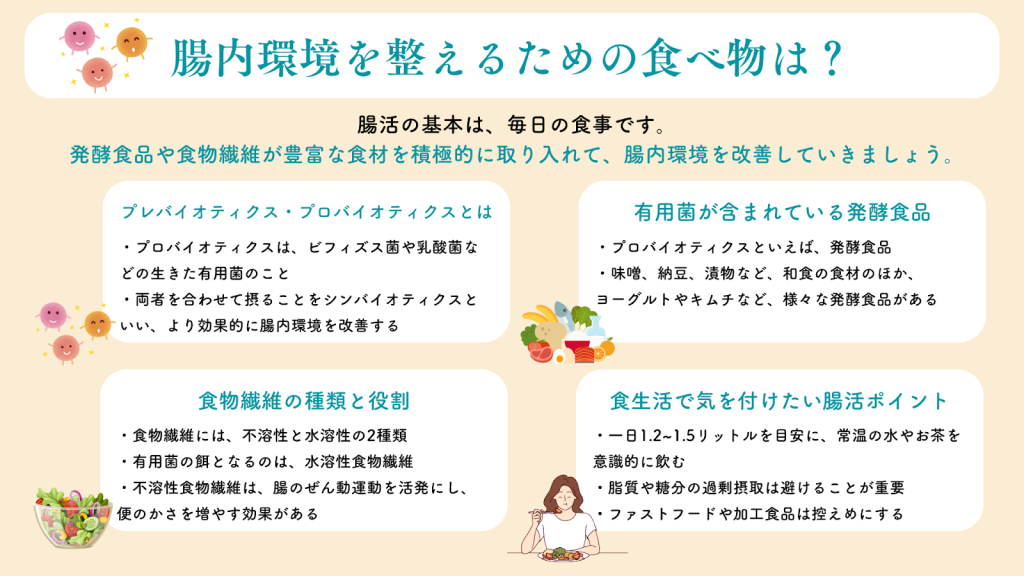

腸内環境を整えるための食べ物は?

腸活の基本は、毎日の食事です。

食事から摂取した栄養素は、消化管を通りながら徐々に分解・吸収され、その過程で腸内細菌の餌になったり、腸内環境を整える物質をつくり出してくれます。

さらに、自然の食品には単一の成分だけでなく、いくつもの成分が互いに作用し合う形で含まれているため、より総合的な効果を期待できます。

発酵食品や食物繊維が豊富な食材を積極的に取り入れて、腸内環境を徐々に改善していきましょう。

プレバイオティクス・プロバイオティクスとは

プロバイオティクスは、ビフィズス菌や乳酸菌などの生きた有用菌のこと。

一方、プレバイオティクスは、これらの菌の餌となる食物繊維やオリゴ糖などを指します。

プロバイオティクスは身体に直接よい効果をもたらす「働き手」であり、プレバイオティクスはその「働き手」を育て、活性化する「サポート役」と言えます。

両者を組み合わせて摂ることをシンバイオティクスといい、より効果的に腸内環境を改善することができます。

例えば、ヨーグルト(プロバイオティクス)とバナナ(プレバイオティクス)。一緒に食べることで、相乗効果が期待できます。

プレバイオティクスが存在することで、プロバイオティクスの生存率と活性が高まり、より効果的に身体に有益な物質が産生されるようになります。

有用菌が含まれている発酵食品

プロバイオティクスといえば、発酵食品。

発酵食品には、さまざまな有用菌が含まれています。味噌、納豆、漬物など、和食の食材のほか、ヨーグルトやキムチなど、発酵食品には様々なものがあげられます。

有用菌は発酵の過程で、食品中の栄養素を代謝して、ビタミンやアミノ酸などの身体に有益な物質を産生します。

また、同様に産生される乳酸や酢酸は、有用菌を助け、腸まで届きやすくする保護作用も果たします。

なお、プロバイオティクスとして摂取した有用菌は、腸内にずっととどまることができないため、これらの食品は、毎日取り入れましょう。

食物繊維の種類と役割

プレバイオティクスで代表的なのは、食物繊維。

食物繊維には、不溶性と水溶性の2種類があります。

主に有用菌の餌となるのは、水溶性食物繊維。なお、不溶性食物繊維の中にも有用菌に利用される種類もあるため、どちらの繊維も満遍なく摂取することが大切です。

また、水溶性食物繊維は、小腸で栄養素が吸収される速度を緩やかにしたり、食後の血糖値の上昇を抑える効果もあります。

海藻類やフルーツ類、里芋や長芋、大麦などによく含まれています。

不溶性食物繊維は、腸のぜん動運動を活発にし、便のかさを増やす効果があります。

豆類、きのこ類、穀物、ごぼうや完熟野菜などに含まれています。

他にも!食生活で気を付けたい腸活ポイント

腸活の基本は、十分な水分摂取から。一日1.2~1.5リットルを目安に、常温の水やお茶を意識的に飲むようにしましょう。特に朝一番の水分補給は、腸の動きを活発にするのに効果的です。

また、脂質や糖分の過剰摂取は避けることが重要です。

これらの栄養素は適度な量であれば問題ありませんが、取りすぎると腸内環境を乱す原因となります。特に、ファストフードや加工食品は控えめにすることがおすすめです。

腸活に役立つサプリメント

腸活サプリメントには、様々な種類があります。ビフィズス菌や乳酸菌などの生菌を含むもの、食物繊維やオリゴ糖を主成分とするもの、さらには複数の成分を組み合わせたものなど、選択肢は豊富です。

関連記事:腸活を支えてくれるサプリメントを探そう! 成分の選び方から飲み方まで

自分に合ったサプリメントを選ぶポイントは、まず現在の腸の状態を把握すること。

先ほどの「腸内の状態を自分で確認しよう」の項目を参考に、現状を把握してサプリ選びに役立てましょう。

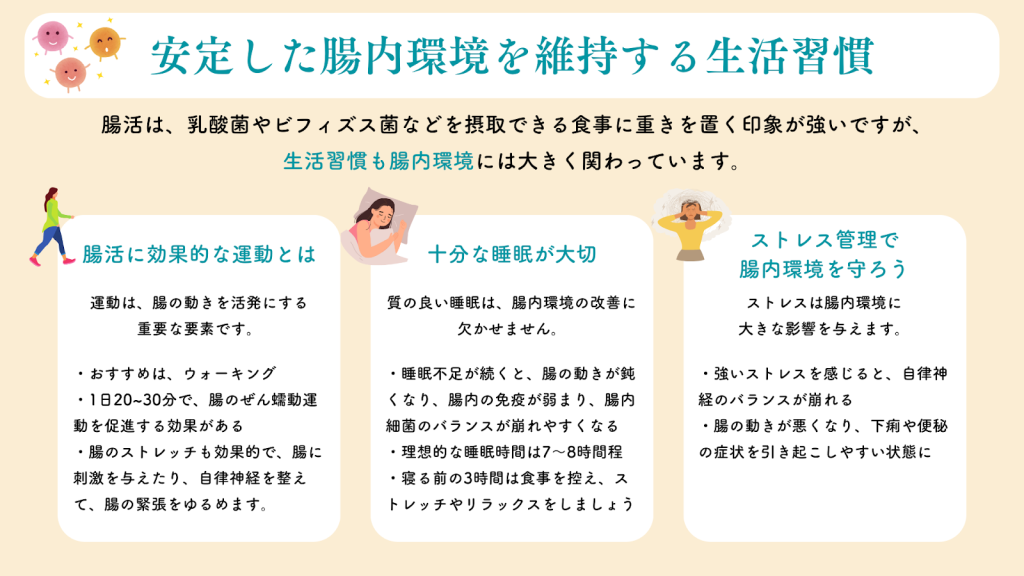

安定した腸内環境を維持する生活習慣

腸活は、乳酸菌やビフィズス菌などを摂取できる食事に重きを置く印象が強いですが、生活習慣も腸内環境には大きく関わっています。

日常に取り入れられる方法をピックアップしました。

腸活に効果的な運動とは

運動は、腸の動きを活発にする重要な要素です。おすすめなのが、ウォーキング。

1日20~30分のウォーキングは、腸のぜん動運動を促進する効果があります。軽く汗をかくくらいのスピードで、ゆったり歩きましょう。

また、腸を刺激するストレッチも効果的です。腸に刺激を与えたり、自律神経を整えて、腸の緊張をゆるめてくれたりとさまざまなメリットがあります。

腸マッサージも、時間があるときに取り入れると良いでしょう。

関連記事:腸活とは?腸内環境を整えるメリットと実践方法を解説!

十分な睡眠が大切

質の良い睡眠は、腸内環境の改善に欠かせません。

睡眠と腸内環境は相互に関わりあっています。睡眠不足が続くと、腸の動きが鈍くなる、腸内の免疫が弱まる、腸内細菌のバランスが崩れやすくなる等が起こるため、結果的に身体全体の不調の原因となります。

理想的な睡眠時間は7~8時間程度。また、就寝時間を一定にすることで、腸のリズムも整いやすくなります。寝る前の3時間は食事を控え、軽いストレッチやリラックスする時間を設けましょう。

ストレス管理で腸内環境を守ろう

ストレスは腸内環境に大きな影響を与えます。

強いストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れることで腸の動きが悪くなり、下痢や便秘といった症状を引き起こしやすい状態に。そのため、日々のストレス管理は腸活の重要な要素となります。

自分に合うリラックス方法を探してみよう

アロマテラピーや音楽鑑賞、入浴など、リラックス方法は人それぞれです。好きな香りを楽しんだり、心地よい音楽を聴いたり、ぬるめのお湯にゆっくりつかったりと、自分に合った方法を見つけることが大切です。また、自然の中での散歩は、心身をリフレッシュする効果があります。

マインドフルネス(瞑想)を取り入れる

マインドフルネスとは、伝統的な方法から宗教的要素を除いた「瞑想」のことを指します。

過去や未来への不安や執着を手放し、「今ここにいる」ことに意識を向けるトレーニングをします。

集中力を高めたり、不安やストレスから解放されることで心身のコンディションを整えたりすることが期待できます。自律神経を整えることから、腸内環境への良い影響も期待できます。

簡単なマインドフルネスのやり方

1日5~10分程度、静かな環境で呼吸に意識を向けることで、心と体をリラックスさせることができます。

1.良い姿勢で座る

あぐらをかく、椅子に座るなど形は自由にしながらも、良い姿勢を作って座りましょう。

2.呼吸に意識を集中する

自分の自然な呼吸に意識を向けます。

3.呼吸に意識を戻す

何か感情や思考が浮かんでも、否定せずに気づき、追いかけずに意識を呼吸に戻しましょう。思考を手放して、何度も「今ここにいる」に戻る練習になります。

変化を実感するまでの期間について

腸活の変化の実感は、個人差が大きいものです。

一般的に、便通の改善など、基本的な変化は、早い人なら2週間程度で感じられるようです。ただし、より本質的な改善には3ヶ月程度かかることもあります。

長期的に様子を見るつもりで、こつこつ取り組みましょう。

実感を早めるためのポイント

効果を実感するためには、継続が何より重要です。

無理なく続けられる方法を選び、小さな変化も見逃さないようにすることがポイント。また、食事記録や体調メモをつけることで、変化を実感しやすくなります。

よくある腸活の失敗とその対策

腸活でよくある失敗は、サプリメントに頼りすぎることです。サプリメントは、あくまでも食事や生活習慣の改善を補助するものです。過剰な摂取は、かえって腸内環境を乱す可能性があります。

また、特定の食品に偏りすぎることにも注意。図らずも特定の成分や、塩分・糖分の摂りすぎにつながってしまうこともあります。

バランスの良い食事を基本に、少しずつ改善を重ねていくことが大切です。

まとめ

腸活は、私たちの健康と美容、身体全体に大きく影響します。

菌を積極的に取り入れる他にも、食事、運動、睡眠、ストレス管理など、様々な要素を整えていくことで、より効果的な改善が期待できます。

また、腸内環境をケアするなかで、自身の腸内環境の現状や変化を確認しながら、続けることがおすすめです。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

色々な菌や方法を試しながら、自分に合った腸活を見つけていきましょう。