腸もみでへそ周りがかたいのはなぜ?原因や正しい腸もみのポイントも解説

関連キーワード

腸活

腸もみをしていると「へそ周りの一部だけがかたい」と感じることはありませんか?

へそ周りがかたい原因は腸や体の状態などが関係しています。

本記事では、へそ周りがかたいと感じる原因や、かたさを和らげるための方法について解説します。

へそ周りがかたくなるのは便秘やストレスが原因かも!?

腸もみや、ふとお腹を触った際、へそ周りにかたさを感じる場合に原因として考えられるのは下記の3つです。

- 便やガスが溜まっている

- 姿勢や筋肉のこわばりで血流が滞っている

- ストレスや自律神経の乱れの可能性

便やガスが溜まっている

お腹を触ってへそ周りがかたく感じる場合、腸内に便やガスが溜まっていることが原因の一つです。これは、ぜん動運動(腸が波打つように収縮・弛緩を繰り返し、内容物を送り出す動き)の低下によって起こります。

このぜん動運動の低下には、腸内細菌のバランスが深く関わっています。

腸内細菌とは、腸内に生息する微生物のことで、食べ物の消化や免疫機能の維持など、健康維持に重要なはたらきを担っています。

腸内細菌は有用菌(善玉菌)・有害菌(悪玉菌)・日和見菌に分類されます。健康維持のためには有用菌が優勢な状態が理想的です。

しかし、ストレスや偏った食生活などにより有害菌が優勢になると、腸の動きを促す物質の産生が減少し、ぜん動運動が鈍くなります。

その結果、便の排出が滞り、過剰なガスが発生して、お腹がかたく張った状態になってしまいます。

腸内細菌バランスと健康については下記記事も参考にしてください。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

姿勢や筋肉のこわばりで血流が滞っている

姿勢の悪さやストレス、緊張などが原因で筋肉がこわばると、血流が滞り、へそ周りのかたさにつながることも考えられます。

血流が悪くなると腸の動きも鈍くなり、便秘やお腹の張りの原因となることもあります。

特にデスクワークのように長時間座り続ける仕事は、腹部や骨盤周りの筋肉が緊張して血行が悪くなりやすい状態に陥りやすいです。

また、猫背のような姿勢が続くと、腹部が圧迫され、さらに血流が低下するため、腸の働きにも影響を及ぼす可能性があります。

ストレスや自律神経の乱れの可能性

ストレスもぜん動運動低下を引き起こし、へそ周りがかたくなる原因の一つです。

自律神経には、体を興奮させる交感神経と、リラックスさせる副交感神経があります。

精神的なストレスを感じると交感神経が優位になり、腸の血流が減少して動きが鈍くなります。一方、リラックス時に働く副交感神経は、腸の血流を増やしてぜん動運動を活発にする働きがあります。

このように、ストレスによって自律神経バランスが乱れると、腸の動きが低下して便がすっきりと出せなくなることがあります。

腸もみでへそ周りをセルフチェック!気になる症状を見分けよう

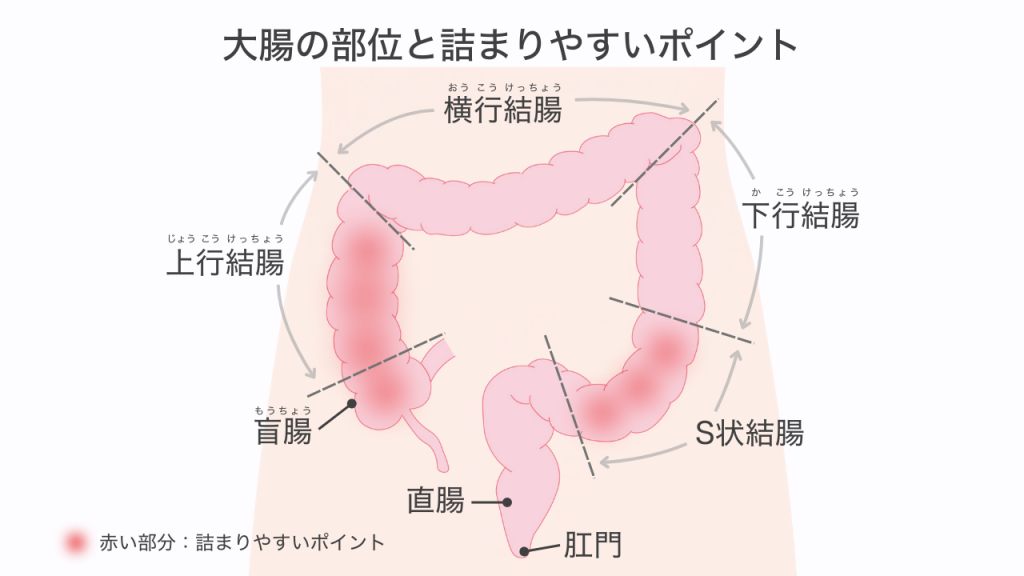

便が詰まって、へそ周りがかたくなりやすい部位は「上行結腸」と「S状結腸」と呼ばれる部位です。

人の消化管は、口→食道→胃→小腸→大腸→肛門というように一本道になっており、食べ物もこの順番で通っていきます。特に大腸は消化された食べ物の水分を吸収し、便を作る器官です。

大腸は、小腸側から順に上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸・肛門に分けられます。この順番に腸内の内容物が移動し、最終的に便として排出されます。

これら2か所がかたいと感じる場合、どのような状況が考えられるのかを次から見ていきましょう。

へその右側がかたい|腸の動きが鈍くなり便が詰まっている可能性

へその右側に位置するのは「上行結腸」と呼ばれる大腸の一部です。

上行結腸では、腸の内容物が右下腹部から上に移動しますが、大腸の動きが悪いと、上行結腸付近に便が溜まってしまいます。

主な原因は食生活や運動不足、加齢などによるぜん動運動の低下や腸内環境の悪化、ストレスなどです。

その結果、お腹の張りや不快感、ガスの発生による膨満感などの症状が現れることがあります。

へその左下がかたい|出口付近で便が詰まっている可能性

へその左下に位置する大腸の一部は「S状結腸」です。この部分は便を肛門へと送り出す役割を担っています。

しかし、便意を脳に伝える神経が鈍くなっている場合や、便として押し出す力が弱くなっている場合、便意が感じられずにS状結腸に便が溜まってしまうことがあります。

加齢に伴う腸管の緊張やぜん動運動の低下や、長時間の座位による骨盤底筋群の機能低下などが主な原因です。

腸もみや腸に良い運動を取り入れることで悩みの解消が期待できます。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介

押すと痛い、痛みが続く|疾患の可能性

腸もみをしていて、へそ周りを押すと痛みを感じたり、痛みが続いたりする場合には、なんらかの疾患が隠れているかもしれません。

とくに下腹部に痛みを感じる、張りがある場合は下記の消化器系疾患の可能性があります。

- 虫垂炎:みぞおちやへそ周りの鈍い痛みなど

- 大腸憩室炎:急激な腹痛や発熱など

- 急性腸炎:痛みや下痢、嘔吐など

- 大腸がん:断続的な痛み

- 過敏性腸症候群:腸の激しい運動による痛みや不快感

- 脱腸:痛みや不快感など

- クローン病:右下腹部の痛み

- 腸閉塞:キリキリとした激しい腹痛 など

腸もみだけでなく、普段の生活でも違和感がある痛みを感じた場合、疾患の可能性を疑い、病院の受診も検討しましょう。

腸もみでへそ周りのかたさを和らげる3つのメリット

腸もみでへそ周りのかたさを和らげるメリットは次の3つです。

- 皮膚の上から直接腸を刺激でき、ぜん動運動が活性化

- 胃腸の血行が促進される!消化・吸収もサポート

- リラックス効果でストレス由来のこわばりを軽減

下記で、一つずつみていきましょう。

皮膚の上から直接腸を刺激でき、ぜん動運動が活性化

腸は骨に囲まれていないため、皮膚を通して手で押さえられる臓器です。

腸には「第二の脳」と呼ばれるように、独自の神経系(腸管神経系)があり、適度な刺激を与えることで、ぜん動運動が活性化するのです。

腸もみによって腸が適度に物理的に刺激されて、腸の内容物を押し進める効果にもなり、スムーズな便通が期待できます。

また、腸もみでぜん動運動が活発になると、腸内に溜まったガスが移動しやすくなります。

通常、腸内のガスは腸の動きに合わせて少しずつ移動し、最終的に排出されますが、腸の動きが鈍いとガスが一か所に滞留してしまい、お腹の張りの原因となります。

腸もみでぜん動運動が促されることで、停滞していたガスが排出されやすくなり、お腹の張りが和らぐのです。

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

胃腸の血行が促進される

腸をもむことで胃腸の緊張がほぐれて、血行が良くなります。

胃は肋骨の下あたりから、おへその2〜3センチ上あたりに位置しており、腸をもむことによってその刺激が伝わるためです。

血行が改善されると、腸のぜん動運動が活発になり、便秘解消が期待できるでしょう。

リラックス効果でストレス由来のこわばりを軽減

腸活もみによって胃腸の緊張が和らぎ、血行が促されます。

血流が良くなってお腹が温まると、自律神経のはたらきが正常になり、心身ともにリラックスした状態を得られます。

とくに入浴後の体全体が温まっている状態で腸もみをすると、よりリラックス効果が期待できるでしょう。

腸もみの基本手順|へそ周りのかたさをほぐす3ステップ

へそ周りのかたさをほぐすコツに触れながら、腸もみをおこなう基本的な手順について解説します。

腸もみをした後、お腹が温かくなり、手のひらで触れた時にやわらかさを感じられる状態を目指しましょう。

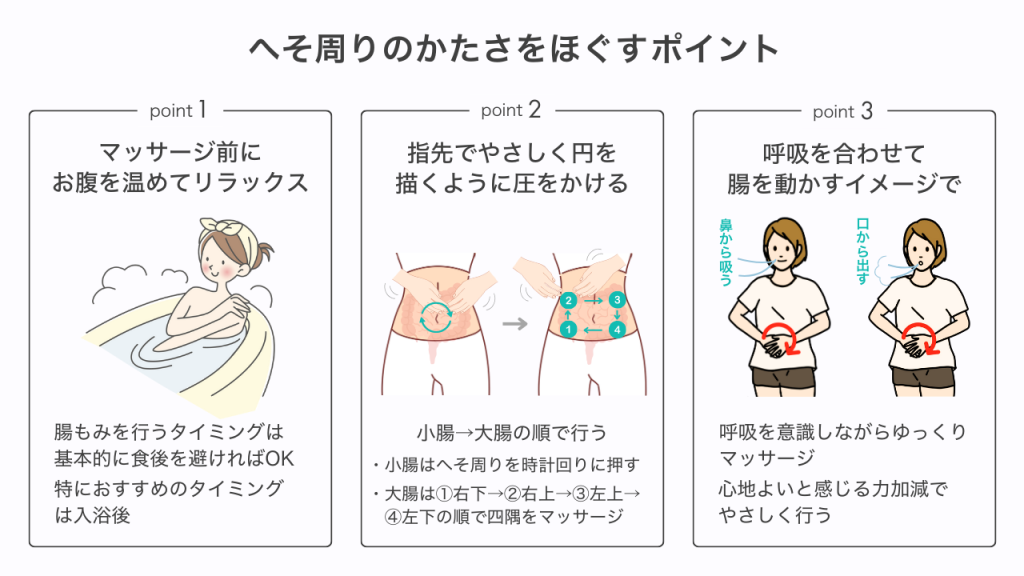

腸もみは図のようなポイントをおさえながらおこなうと、おへそ周りのかたさをやわらげるとともにリラックス効果も期待できます。

1.マッサージ前にお腹を温めてリラックス

腸もみをおこなう前に、お腹を温めてリラックスしましょう。

腸もみをするタイミングは基本的に食後1時間内を避ければいつでも良いですが、とくにおすすめなのは入浴後です。

入浴後は体が温まって血管が広がり、血液の流れが良くなっている状態です。筋肉の緊張がほぐれてリラックスした状態で腸もみがおこなえます。

注意点として、食後に腸もみをおこなうのは避けましょう。

食後は消化のために血液が胃腸に集中していますが、腸もみで血行が良くなると胃腸に流れる血液量が減少し、消化不良を引き起こす恐れがあります。

2.指先でやさしく円を描くように圧をかける

実際に腸もみをおこないます。内容物が通る順番と同様に小腸→大腸の順番で、指先を使って時計回りに圧をかけるようにしましょう。

| 【小腸マッサージ】 ①へそ周りを両手でやさしくさする ②両手の指3本でへそ周りを時計回りに押す |

|

【大腸マッサージ】 ①右の骨盤の内側 (※)1~4の大腸の四隅は詰まりやすいため意識しておこなうこと |

なお、詳しい腸もみ(腸活マッサージ)については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:腸活マッサージで便秘やぽっこりお腹にアプローチ!効果やポイントも解説

3.呼吸を合わせて腸を動かすイメージ

腸もみは、呼吸と力加減がポイントです。

痛みを感じるほど強い力で押してしまうと、腸に負担がかかります。

ゆっくりとした呼吸に合わせておこない、力加減は押して痛くない、心地よさを感じる程度を意識しましょう。

腸もみの効果が現れるには、体調や腸の状態などによって個人差があります。毎日短時間でも継続的におこなうようにしましょう。

へそ周りのかたさをほぐして健やかな腸活を!

へそ周りがかたいを感じる原因は、便秘やストレス、筋肉のこわばりなどさまざまな原因が考えられます。

腸もみでかたさを和らげることによって、便通がスムーズになったり、血行が良くなったり効果が期待できます。ポイントをおさえた腸もみをおこない、腸を整えてみましょう。

また、腸内環境を整えることも大切です。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」は、申込から結果の受け取りまでをLINE上で完結できる手軽な腸内フローラ検査サービスです。

腸内細菌バランスの詳細を確認でき、腸内環境の経過観察も可能です。

腸もみをはじめ、腸活をされている方やこれからスタートしようと考えている人はぜひ、チェックしてみてください。