腸内フローラ検査でわかることは?検査の流れやメリットもチェック

関連キーワード

腸活

腸内フローラ検査は、自身の腸内バランスを把握し、食事や生活習慣の改善など健康管理に役立つ検査です。

本記事では、腸内フローラ検査でわかること、検査の流れなどを解説します。

腸内フローラとは、腸内細菌が花畑(flora)のように広がり共存している様子を指します。

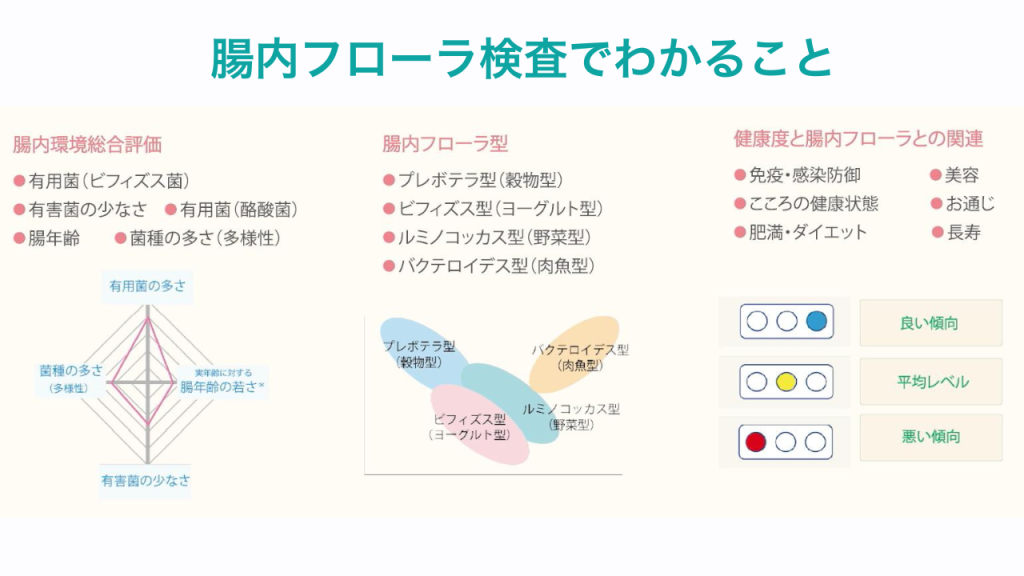

「腸内フローラ検査」では、腸内細菌の状態を数値やグラフで可視化できるのが特徴です。

具体的には、「有用菌(善玉菌)の割合」や「腸内フローラの多様性」、「有害菌(悪玉菌)の割合」などが数値化されます。

自身の腸内の状態を客観的に把握し、健康の見直しや美容効果のサポート的役割を果たすものです。

腸内フローラの状態をはじめ、健康度や美容との関連などのデータも把握できます。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

腸内フローラ検査は意味がない?メリット3つを解説

「腸内フローラを調べて意味があるのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、腸内フローラ検査はさまざまなメリットがあり、健康維持や生活習慣改善に役立つ検査です。

腸内フローラ検査を受けるメリットを解説していきます。

メリット1. 腸内環境を「見える化」し現状把握ができる

腸内フローラ検査は採取した便を解析し、腸内細菌の種類やバランスを数値化し「見える化」できることが大きなポイントです。

有用菌や有害菌の割合など数値で示されるため「どの菌が不足しているのか?」「どの菌が過剰なのか?」を把握できます。

また、同年代の平均データと比較することで自身の腸内環境がどの程度良好なのか客観的に評価でき、下記のような改善策が導きやすくなるのも大きな魅力です。

- 有用菌が不足している場合→発酵食品や食物繊維の摂取を増やす

- 有害菌が多い場合→食事の見直し、ストレス軽減策を検討する

数値・データでしっかりと現状把握できるため、適切な「健康管理」や「生活習慣改善」に役立ちます。

メリット2.個別の改善プランで効果的な腸活が可能

腸内フローラ検査を受けることで、食事、運動、睡眠など生活習慣の具体的な改善ポイントも把握できます。

一般論ではなく、検査結果を基に個別の改善アドバイスが得られる点が魅力です。

食事での改善例を挙げると、検査結果で有用菌が少ない場合では、発酵食品や食物繊維を効率良く摂取するための具体的な食材選びがわかります。

(例:有用菌を含むヨーグルトや納豆や、食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に取り入れるなど)

個々のライフスタイルに合わせた具体的な改善方法が示されるため、無理なく継続できる生活習慣の改善が可能です。

また自身で試行錯誤する時間がなく、効率的に腸活を進められます。

メリット3. 腸内フローラの経過観察で成果を実感できる

腸内フローラ検査を半年に1回受けることで、腸内の経過観察も可能です。

とくに腸活をしている方は、腸内フローラのバランスが変化しているか確認する良い機会となります。

たとえば、具体的な活用方法は、次のような流れです。

1.現状把握

腸活を始める前に、腸内フローラ検査を受けて現在の腸内フローラの状態を確認。

2.課題の確認とアクションの決定

検査結果をもとに、自身の腸内環境の課題が特定され、必要な食事・生活改善の方針を決定します。

たとえば、有用菌(善玉菌)が不足している場合は発酵食品を増やす、食物繊維の摂取を意識するなど具体的なアクションを設定します。

3.課題数値のビフォーアフター比較検証

約半年間腸活を行った後、再度検査を受けます。腸活前後の結果を比較し、腸内フローラのバランスにどのような変化があったかをチェックします。

数値化された結果は、自身の努力が形になった証となり、改善が確認できれば腸活の成果を実感でき、モチベーション向上につながります。

一方で、課題が解決されていない場合は、結果を基に新たな対策のヒントが得られるでしょう。

腸内フローラ検査を実施しているクリニックでは、半年〜1年のペースで再検査を推奨するケースが一般的です。

また、腸内環境改善の効果を実感するまでには約2週間かかるといわれています。具体的な改善策に関しては下記記事でも紹介していますので、参考にしてください。

関連記事:腸活効果が出るまでの期間は約2週間程度!効果が出ない人に試してほしい5つの方法

腸内フローラ検査を実施しているクリニックでは、半年〜1年のペースで再検査を推奨するケースが一般的です。

腸内フローラ検査のデメリットも知っておこう

腸内フローラ検査は腸内環境改善に役立つツールですが、一方でデメリットも存在します。

1つずつ詳細をチェックしていきましょう。

デメリット1. 保険適用外で費用が掛かる

腸内フローラ検査は、保険適用外のため自己負担となります。

しかし、自費負担だからこそ、腸内細菌の詳細なデータ分析と、それに基づく食事・生活改善の具体的なアドバイスが得られるのがメリットです。

また、検査の精度によって解析できる情報の詳しさが異なります。

一般的な検査の場合には、腸内細菌を「属」レベルで解析しますが、より高度な検査では「種」レベルまで詳細に解析調査できることがポイントです。

これは、人間が「ヒト科‐ヒト属‐サピエンス種」と分類されるように、より詳しい腸内細菌のレベルに分類できることを示します。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」は、一般的な腸内フローラ検査よりも精度に優れています。

次世代シーケンサーによって腸内細菌のDNA解析ができるため、質の高い食事・生活改善アドバイスが受けられます。

さらに、本検査では弘前COIで取得したデータを活用し、性別・年代別の中央値との比較が可能です。自身の腸内環境が客観的に「良いのか・悪いのか」を理解しやすくなり、効果的な食事・生活改善が期待できます。

検査前には、検査精度の違いを理解しておくのも重要です。

デメリット2. 詳細な分析に時間を要する

腸内フローラ検査は便を郵送してから、結果の受け取りまで約1か月が目安です。

下記のようにDNA抽出や解析、結果報告書の作成など多くの工程が含まれているため、検査に時間を要します。

- 便中の腸内細菌をDNA抽出作業

- DNA配列解析・カウント作業

- 便中の細菌の種類と割合の計算・バランス推測

- 結果報告書の作成 など

結果が届くまで、現在の食事内容や生活習慣のパターンを記録するなど、腸活に向けた準備をすると良いでしょう。

関連記事:腸活は何から始めるべき?腸活の始め方とやってはいけないことを解説!

デメリット3. 病気の診断はできない

腸内フローラ検査は、病気を診断するものではなく、あくまで腸内細菌のバランスを把握する検査です。

疾患の発症予防や生活習慣の改善が主な目的のため、もし腸の異常や気になる症状がある場合は、医療機関での検査を受けましょう。

定期健康診断と組み合わせるなど、より総合的な健康管理への活用をおすすめします。

腸内フローラ検査はWebで申し込み可能

腸内フローラ検査は病院やクリニックでもできますが、Webでの申し込みが手軽でおすすめです。

Webでの腸内フローラ検査は下記の流れで進められます。

▼腸内フローラ検査の流れ

- Web上で申し込み

- 採便(自宅)

- 郵送(ポスト投函)

- 検査

- 結果受け取り(自宅)

Web申し込みは全ての工程を自宅で完結できるため、忙しい日々を過ごされている方に便利です。アドバイスなどがレポート形式で届くため、いつでもご自身で振り返りができます。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」もWeb上で簡単に腸内フローラ検査の申し込みが可能です。

LINE上で申し込みから結果受け取りまで完結するため、忙しい方でも手軽に検査が受けられます。

このような方に「わたしの腸活サポートチェック」がおすすめ

腸内フローラ検査は、腸内環境改善に向けて現状の把握に役立つツールです。腸活を考えている方にとって、食事や生活習慣をどのように見直せばよいかが示されます。

腸内フローラ検査は基本的に誰でも受けられる検査なので、「腸内環境を良くして毎日を健康的に過ごしたい」「美容やダイエットのために腸活をしたい」という方におすすめです。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」は、日本トップクラスの解析技術、わかりやすい報告書、結果に基づくパーソナルアドバイスが得られます。

さらに申し込みから結果が届くまで、LINE1つで手軽に完結できます。

医療機関でも採用されている高度な解析技術をご自宅で受けられるので、腸内フローラ検査を検討している方はぜひご活用ください。