腸内環境を整えるサプリとは?腸内細菌と健康の深い関係を解説

関連キーワード

腸活

最近、お腹の調子が気になっていませんか?

便秘や下痢に悩んだり、肌の調子が優れなかったり、なんとなく体調がすっきりしなかったり…。

実は、これらの症状の多くは腸内環境の乱れが原因かもしれません。

腸内環境を整えるサプリメントに興味はあるけれど、「どんな成分を選べばいいの?」「本当に効果があるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、腸内細菌の基礎知識から、効果的なサプリメントの選び方まで、詳しく説明していきます。

本記事でわかること

・腸内環境の基礎知識

・腸内環境改善に役立つサプリメント成分について

・食事や生活習慣から腸内環境へアプローチする方法

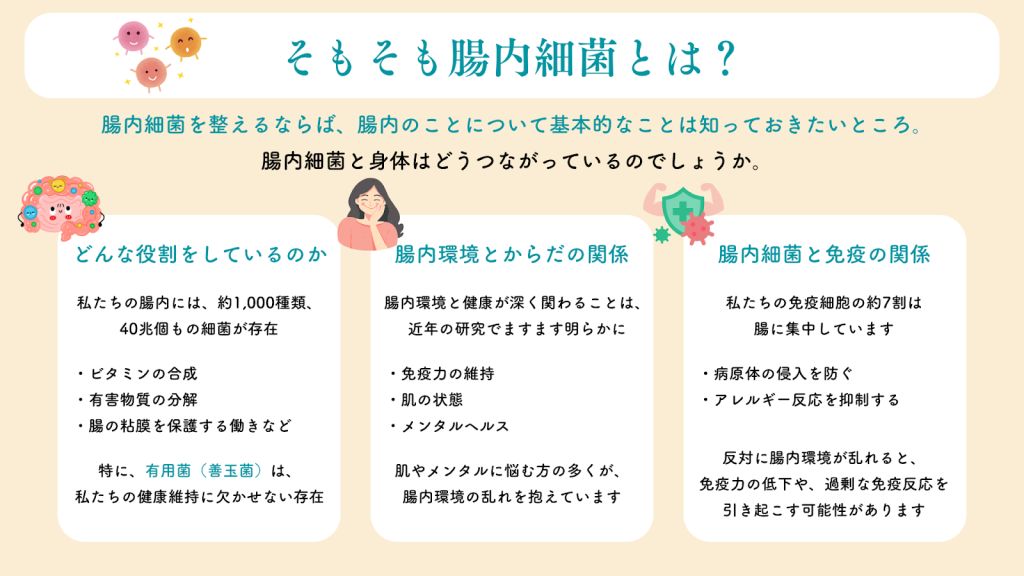

そもそも腸内細菌とは?

腸内細菌を整えるならば、腸内のことについて基本的なことは知っておきたいところ。腸内細菌と身体はどうつながっているのでしょうか。

腸内細菌はどんな役割をしているのか

私たちの腸内には、約1,000種類、40兆個もの細菌が存在しています。これらの腸内細菌は、単に食物の消化を助けるだけではありません。

ビタミンの合成や、有害物質の分解、さらには腸の粘膜を保護する働きまで、実にさまざまな役割を担っています。特に、有用菌(善玉菌)と呼ばれる細菌は、私たちの健康維持に欠かせない存在なのです。

腸内環境とからだの関係

腸内環境が全身の健康に深く関わっているということは、近年の研究でますます明らかになってきています。免疫力の維持はもちろん、肌の状態やメンタルヘルスにまで影響を与えているのです。

実際、肌のトラブルや気分の落ち込みに悩む方の多くが、腸内環境の乱れを抱えているというデータもあります。まさに腸は、第二の脳とも呼ばれる重要な器官なのです。

腸内細菌と免疫の関係

驚くことに、私たちの免疫細胞の約7割は腸に集中しています。つまり、腸は最大の免疫器官。

腸内細菌のバランスが整っていると、病原体の侵入を防ぎ、アレルギー反応を抑制するなど、免疫システムが正しく機能します。

反対に、腸内環境が乱れると、免疫力の低下や、過剰な免疫反応を引き起こす可能性があります。このため、健康的な免疫機能を維持するには、腸内細菌のバランスを整えることが重要です。

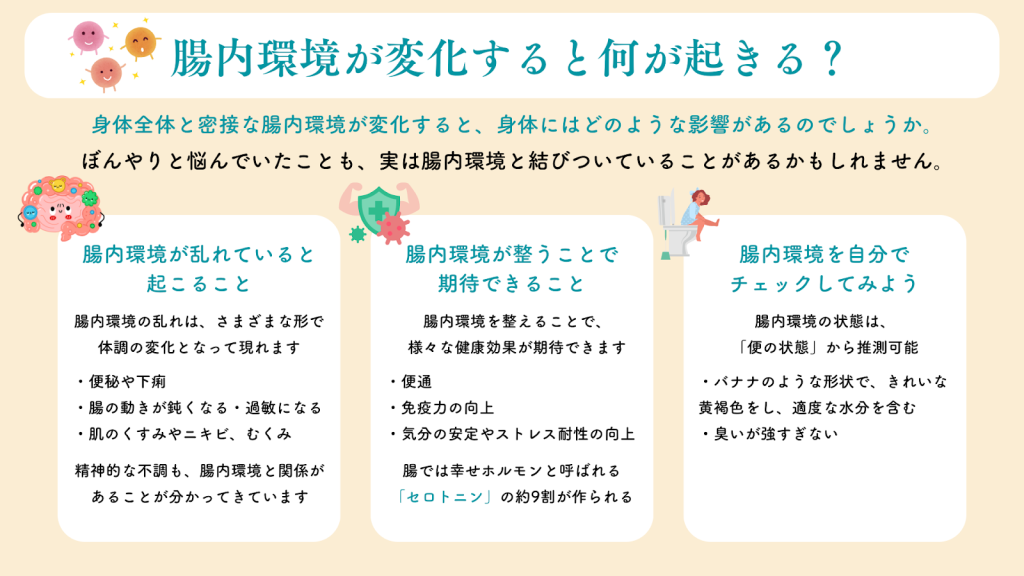

腸内環境が変化すると何が起きる?

これだけ身体全体と密接な腸内環境が変化すると、身体にはどのような影響があるのでしょうか。ぼんやりと悩んでいる身体のことも、実は腸内環境と結びついていることがあるかもしれません。

腸内環境が乱れていると起こること

腸内環境の乱れは、さまざまな形で体調の変化となって現れます。

まずは便秘や下痢といった便通の乱れ。腸の動きが鈍くなったり、逆に過敏になったりすることで、快適な排便リズムが乱れてしまいます。

また、腸内環境が悪化すると、老廃物の排出が滞り、肌のくすみやニキビ、むくみなど肌トラブルの原因にも。

さらに、漠然とした不安感や落ち込みといった精神的な不調も、腸内環境と関係があることが分かってきています。

腸内環境が整うことで期待できること

腸内環境を整えることで、先ほどとは逆の、様々な健康効果が期待できます。

まず、やはり実感しやすいのは便通。毎日スッキリとした快適な排便が促されることで、お腹の張りや不快感が解消されます。

免疫力の向上も大きな効果のひとつ。風邪などの感染症にかかりにくくなったり、花粉症などのアレルギー症状が緩和されたりすることも。

また、肌やメンタル面でも変化が見られることがあります。幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」の約9割は腸で作られているため、腸内環境が整うことで気分の安定やストレス耐性の向上も期待できます。

腸内環境を自分でチェックしてみよう

腸内環境の状態は、日々の便の状態から推測することができます。

一般的に、理想の便は、茶色~黄土色でバナナ型、においはきつくなく、すんなり出てくる状態だと言われています。

より正確に、腸内環境の状態を知りたい場合は、「わたしの腸活サポートチェック」などの腸内フローラ検査キットの利用や、専門医への相談も検討してみましょう。

「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

腸内環境をより良い状態にするには何をしたらいい?

腸内環境を改善するには、大きく分けて二つのアプローチがあります。

・サプリメントなどを活用した食生活の改善

・睡眠や運動などの生活習慣

できれば両方を組み合わせることをお勧めしますが、まずは自分に無理のない範囲で始めることが大切です。特に、生活習慣の改善は一朝一夕ではできません。

サプリメントや食品を上手に活用しながら、徐々に生活習慣も見直していくという方法も良いでしょう。

腸内環境に役立つサプリメントの選び方

サプリメントを腸内環境の改善に役立てていくには、どう選び、続けていけば良いのでしょうか。成分や選び方を解説していきます。

どんなサプリメント成分が腸内環境に役立つの?

腸内環境の改善に役立つサプリメントは、大きく分けて以下の2つの成分。

・プロバイオティクス

・プレバイオティクス

プロバイオティクスは生きた有用菌そのもの、プレバイオティクスは有用菌の餌となる食物繊維などの成分を指します。

これらの成分を摂り入れて腸内環境を整えていくことで、前出の便通や肌、メンタルの不調といった悩みに変化がみられることが期待できます。

自分に合った菌を選ぼう

プロバイオティクスと一言で言っても、菌ごとに効果効能が違います。この個別の菌を「菌株」と言います。

腸内環境に役立てるサプリメントを選ぶ際は、含まれている菌株や成分の特徴を確認しましょう。

特に現在は、さまざまな乳酸菌やビフィズス菌を含む商品が「特定保健用食品」「機能性表示食品」として販売されています。

特定保健用食品は、臨床試験などから有効性や安全性が示され、消費者庁の認可を受けた食品。

機能性表示食品は、科学的な根拠に基づいた有効性や安全性を、企業などの事業者責任において、消費者庁に届け出している食品です。

そういった表示のある商品は、裏付けもあり、具体的な機能もわかりやすいため、ご自身の状況に合わせて選びやすいでしょう。

「特定保健用食品」や「機能性表示食品」に含まれている菌株と機能の一例:

|

期待される機能 |

菌株(企業名) |

|

腸内環境の改善 |

乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)(ヤクルト) 乳酸菌NY1301株(ピルクル) 乳酸菌ブレビス T001 株(カゴメ) ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)(カゴメ) |

|

睡眠の質の向上 |

乳酸菌NY1301株(ピルクル) |

|

CP2305ガセリ菌(アサヒ) |

|

|

胃の負担を和らげる |

Lactobacillus gasseri OLL2716(LG21乳酸菌)(明治) |

|

免疫機能の維持 |

プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)(キリン) |

|

肌の潤いを維持 |

植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)(亀田製菓) |

|

LGG 乳酸菌(タカナシ乳業) |

生きた菌にこだわって摂りたい場合は、胃酸に強い製法が採用されているかどうかもチェックポイントです。

また、死菌だからといって無意味なことはありません。死菌は免疫を刺激する作用が強く、さらに腸内の有用菌(善玉菌)の餌にもなるため、腸内環境の改善に役立ちます。

プレバイオティクスとして役立つ成分

プレバイオティクスのサプリメントは、乳酸菌などのプロバイオティクスに比べると少ないですが、特に注目したい成分についてピックアップしました。併せて摂り入れてみましょう。

イヌリン

食物繊維は全般的に腸内環境に役立ちますが、中でも、水溶性食物繊維の一種である「イヌリン」は、継続的に摂取すると、腸内のビフィズス菌の数が増えることがわかっています。

試験のひとつでは、ビフィズス菌が10倍に増えたとの結果も。

食品でいえば、春菊やゴボウ、菊芋などに含まれています。

オメガ3系脂肪酸

健康に良いとよく知られるオメガ3系脂肪酸。実は、有用菌の餌となって、腸内環境にも役立つのです。

この成分は、体内では合成されないため、食事など外から摂取する必要があります。

オメガ3脂肪酸は、α-リノレン酸(ALA)、エイコサペンタエン酸(EPA)、そしてドコサヘキサエン酸(DHA)の3種類が代表的。

アジやイワシ、サンマなどの青魚、くるみやアーモンドといったナッツ類のほか、エゴマ油、オリーブオイル、ココナッツオイルなどの油類からも摂取できます。

ポリフェノール

ポリフェノールの一種「プロシアニジン類」は、有用菌を増加させる働きが見られています。

食品ならば、リンゴやブドウなどの果物、カカオ、豆類、赤ワインなどに含まれています。

続けやすい価格や形状を選ぶことも大切

サプリメントの形状も、継続使用のために重要なポイントです。カプセルや錠剤、粉末、液体など、様々な形状があります。

カプセルや錠剤タイプは、持ち運びやすく手軽に摂取できるのがメリット。

カプセルや錠剤などが飲みこみにくい方には、粉末や液体タイプがおすすめです。乳酸菌サプリの粉末タイプは、ヨーグルト風味などの食べやすいフレーバーがついている商品、水なしで飲める商品など、幅広く販売されています。

食物繊維など、無味のパウダー状の商品については、食事に混ぜて活用する方法もあります。

普段の過ごし方や飲み込みやすさに合った、使いやすい形状を選びましょう。

また、価格についても、長期的な継続を考えると重要なポイント。

必ずしも高価なものが良いわけではありませんが、品質と価格のバランスを考慮して選ぶことが大切です。1日あたりのコストを計算し、ご自身の予算に見合った製品を選びましょう。

おすすめの飲み方とは?

サプリメントの効果を最大限に引き出すためには、適切な摂取タイミングと方法が重要です。

一般的に、サプリメントは食品であるためいつ飲んでもかまいません。なお、生きている乳酸菌やビフィズス菌は胃酸に弱いという特徴があるため、生菌を含んでいる場合は、胃酸の影響が少ない食後がおすすめです。

また継続期間については、変化の実感には個人差があります。腸内環境は一人ひとり異なり、身体に合う菌も異なるためです。

無理のない範囲で続けながら、変化を感じる成分を試していくことが大切だといえます。

生活習慣と食事が基本!ポイントをおさえて気を付けよう

サプリメントの効果を最大限に引き出すためにも、基本的な生活習慣の改善は大切です。

最低限必ず押えたいポイントをピックアップしました。上記のサプリメントや成分と併せて生活に取り入れてみましょう。

発酵食品の摂取

ヨーグルトや味噌、漬物などの発酵食品には、生きた有用菌や発酵菌が含まれています。

乳酸菌飲料を摂るのも手軽でおすすめです。

食物繊維やオリゴ糖の摂取

野菜、海藻、きのこ類などに含まれる食物繊維は、有用菌の餌となり、腸内環境の改善を助けます。また、たまねぎやバナナなどに含まれるオリゴ糖も、有用菌を増やすのに効果的な成分です。

規則正しい生活リズム

決まった時間に食事をとり、十分な睡眠を確保することで、腸の働きが整います。

適度な運動も腸の動きを活発にし、腸内環境の改善に役立ちます。

サプリメントを活用しながら健康的な腸内環境を

腸内環境の改善は、健康的な毎日を送るための大きな要素です。

おなかのはりや便通などだけでなく、肌やメンタル面など様々な部分の悩みに、腸内改善が力を発揮することがおわかりいただけたでしょうか。

サプリメントは、その改善をサポートする心強い味方となります。ただし、サプリメントはあくまでも補助の立ち位置。サプリメントに頼りすぎるのではなく、バランスの取れた食事や基本的な生活習慣の改善と組み合わせることで、より効果が得られます。

また、腸内環境をケアするなかで自身の腸内環境の変化を知ることもおすすめです。「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

現在の状態を確認しながら、ご自身に合った方法で、理想的な腸内環境を目指していきましょう。