腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介

関連キーワード

腸活

食事や生活習慣に気を遣っている方の中には「便がすっきり出ない」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

便秘解消のためには、運動をする習慣も必要です。

本記事では運動の必要性に触れながら、便秘解消のための手軽なエクササイズについてご紹介します。

腸内環境を整えるために運動が必要な理由

腸内環境を整えるためには、食事や規則正しい生活と同じくらい運動も重要です。体を動かすと腸が伸びたり揺れたりして刺激を受け、ぜん動運動が活発になるためです。

便秘の方は下剤(便秘薬)を使用することもあるかもしれません。

しかし、下剤のなかでも刺激性の下剤(腸を直接刺激し、ぜん動運動を促すタイプ)の場合、成分によっては常習性がつきやすいというデメリットがあります。

常習性がついてしまうと自力で排便する力を失い、下剤に頼らなければならなくなるリスクがあります。

長期間の服用によって大腸の粘膜が傷つき、黒く変色することがあります。この状態は「大腸メラノーシス」と呼ばれ、便秘をさらに悪化させてしまう原因になりかねません。

下剤に頼らず排便するためにも、運動習慣を身につけることが重要です。

関連記事:腸活は何から始めるべき?腸活の始め方とやってはいけないことを解説!

便秘の主な原因は筋力低下や加齢

排便でいきむ際に腹筋が必要です。しかし、筋力が衰えると、いきむ力が弱くなってしまいます。

女性は男性と比較して腹筋の力が弱く、女性ホルモンの変動などが原因で、とから便秘になりやすい傾向があると言われています。

また、高齢者に便秘が多いのは、加齢による腸の機能低下のほか、筋力つまりいきむ力が弱くなることも原因です。

便秘で硬くなってしまった便を出すために無理にいきむと、肛門周辺がうっ血して痔核ができたり、皮膚が傷ついて切れ痔(裂肛)になる場合があります。

無理にいきむことなく排便するためにも、生活習慣全般の見直しが必要です。

自律神経の乱れを改善してストレスを軽減

自律神経の乱れは排便を妨げる原因の1つです。本来、自律神経は「交感神経」と「副交感神経」があり、1日の中で自然に切り替わります。

|

自律神経の種類 |

特徴 |

|

交感神経 (活動時に優位になる) |

・心拍数や血圧を上げる ・唾液の分泌が減る ・血管が収縮する |

|

副交感神経 (食事中や睡眠中などの安静時に優位になる) |

・心拍数や血圧を下げる ・唾液の分泌量が増える ・血管が拡張する |

このうち、ぜん動運動が活発になるのは、安静時、副交感神経が優位であるときですが、生活リズムが崩れてしまうと自律神経に乱れが生じ、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなります。

つまり睡眠や食事、運動などが適切に取れていない状態は、自律神経の乱れを生んでしまうということです。

これを整えるのが運動です。適度な運動をすることで、安静時の交感神経の緊張緩和に役立ちます。

また、運動により日中太陽の光を浴びて活動すると、夜間の副交感神経への切り替えがスムーズになり、ぜん動運動にも好影響を与えてくれます。

関連記事:腸活効果が出るまでの期間は約2週間程度!効果が出ない人に試してほしい5つの方法

腸のぜん動運動を活性化!手軽にできるエクササイズを紹介

ぜん動運動を活性化させるためのエクササイズについて、見ていきましょう。

- ウォーキング

- 寝ながらできる運動

- 椅子に座りながらできる運動

- セルフマッサージ

ウォーキング:全身の血行促進で腸を活性化

ウォーキングは全身を使う有酸素運動です。お腹まわりの筋肉も使うほか、血行が良くなり、腸の活性化につながります。

歩く時間は1日20分以上が目安です。普段よりも歩幅を大きくして、やや速めに歩くと血行促進効果が高まり、腸の活性化が期待できます。

視線は遠くを見るようにし、頭が上に引っ張られているように姿勢を伸ばすことも意識してみてください。

その上で、鼻から息を吸って口から息を吐く腹式呼吸を心がけると、お腹周りの筋肉がより動くようになります。

ウォーキングは通勤・通学あるいはお買い物のついでにできる運動ですので、ぜひ取り入れてみましょう。

関連記事:腸活でダイエット!成功につながる5つの理由や注意点も解説

寝ながらできる運動:お腹まわりを鍛えてつまりを解消

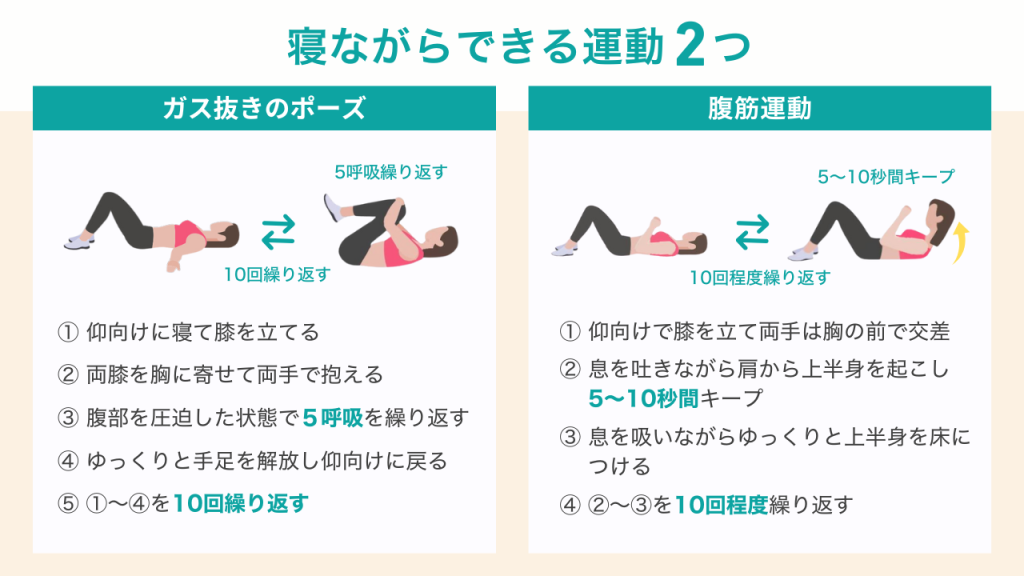

寝ながらできる運動として、ヨガのポーズのひとつである「ガス抜きのポーズ」と、お腹まわりを鍛える「腹筋運動」をご紹介します。

ガス抜きのポーズは、腰や太もも周辺の筋肉もストレッチされて、リラックスもできます。布団やベットの上でもできるため、寝る前や起床時の習慣にしても良いでしょう。

腹筋はおへそをのぞくようなイメージで行いましょう。毎日1セットでも良いので運動習慣に取り入れてみてください。

椅子に座りながらできる運動:ながら運動で足腰の負担も軽減

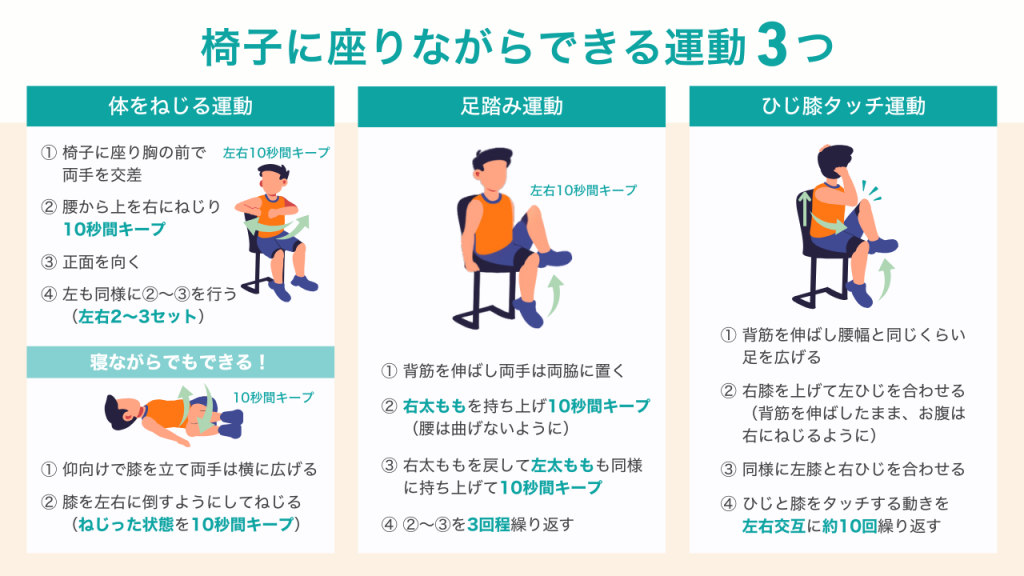

椅子に座りながらできる「体をねじる運動」「足踏み運動」「ひじ膝タッチ運動」をご紹介します。

体をねじる運動は、デスクワークの合間にもできる手軽な運動です。膝を左右に倒すようにすれば、寝ながらでもできます。呼吸は鼻から吸って口から吐くことを意識しましょう。

足踏み運動は腸腰筋を動かす目的で行うエクササイズです。腸腰筋は太ももの付け根あたり、腸の近くにあります。

デスクワークや運動習慣がない人は凝り固まりやすい筋肉です。

腸腰筋を動かしたり、伸ばしたり縮めたりして、ぜん動運動を活性化させましょう。

ひじ膝タッチ運動は、腸腰筋をはじめ、腹筋やわき腹の筋肉にも効く運動です。前かがみにならないように膝を上げること、お腹のねじりを意識してみてください。

セルフマッサージ:おすすめのツボで腸を動かす

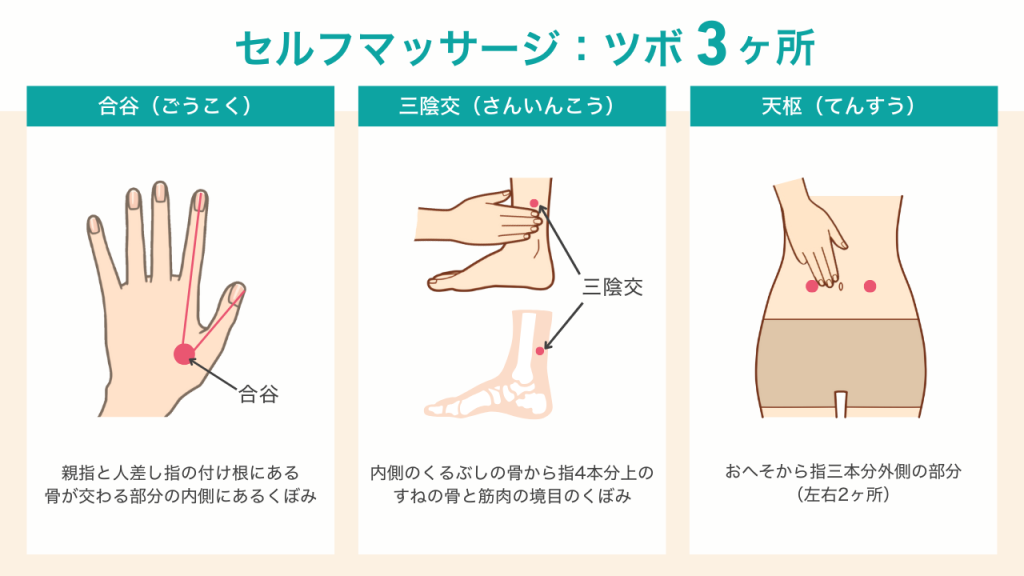

便秘に良いとされる、腸の活動を促すツボ3つをご紹介します。

ツボ(経穴)とは東洋医学における「気」の概念です。ツボを刺激することによって、気の流れを調整し、体調を整えます。

ツボ押しの注意点は強く押し過ぎないこと。心地よいと思う強さでゆっくりとほぐすように押すことを意識してみてください。

腸に良い運動をするうえでの注意点

腸に良い運動をする際の注意点は下記のとおりです。

- 食後30分以内に行わない

- 正しいフォームで効率良い運動を

- 妊娠中の方や持病がある方は医療機関に相談

食後30分以内に行わない

食後30分以内の運動は消化不良などの原因になるため注意が必要です。

食後は消化のため血液が消化器に集まりますが、直後に運動すると血液が筋肉に奪われて消化機能が低下します。

消化不良をはじめ下記のような症状が現れることもあります。

- 消化不良

- 胃痛や腹部の不快感

- 吐き気や嘔吐

- 下痢や腹部膨満感

ツボを押すセルフマッサージも同様に、食事のすぐ後には行わないようにしましょう。

正しいフォームで効率良い運動を

運動時に、間違ったフォームで行うと、腸への刺激が不十分になったり、効果が薄れる可能性もあります。

ぜん動運動を活性化させるためにも、正しいフォームで効かせたい場所を意識しましょう。鏡でフォームをチェックしてみる、家族や友人と一緒に運動してお互いのフォームを確認し合うのも1つの方法です。

妊娠中の方や持病がある方は医療機関に相談

妊娠中や持病の治療中である場合は、自己判断で運動を取り入れずに、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。

妊娠中の時期によっては体調が不安定だったり、慣れない運動によって転倒する恐れがあります。無理な運動が母体や胎児に影響を及ぼすケースも考えられるでしょう。

高血圧や糖尿病などの持病をお持ちの方や服薬中の方も、運動によって持病が悪化したり、薬の作用に影響が出たりする恐れがあります。持病がある方はかかりつけ医と相談して、可能な範囲で運動しましょう。

腸に良い運動を生活に取り入れてみよう

便秘対策のためには、食事や生活習慣の見直しのほか、運動習慣をつけることも同じくらい重要です。

寝ながら、座りながらできる運動やマッサージは腸に刺激を与え、ぜん動運動を活性化させるものです。毎日少しずつ行うことで下剤に頼らずともスムーズな排便が期待できます。

本格的に腸内環境を改善したいという方は、ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」で、簡単にご自身の腸内環境をチェックできます。運動と併せて定期的に腸内環境をチェックするのがおすすめです。