腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

関連キーワード

腸活

腸内フローラとは腸内細菌が密集している様子を指し、人体にとって有益に働いたり、時には有害な物質を生み出したりと、さまざまな働きを持っています。

本記事では、腸内フローラに関する基本知識やバランスを整える方法を解説します。

腸内フローラとは?|40兆個の細菌がつくるお花畑のような腸内環境

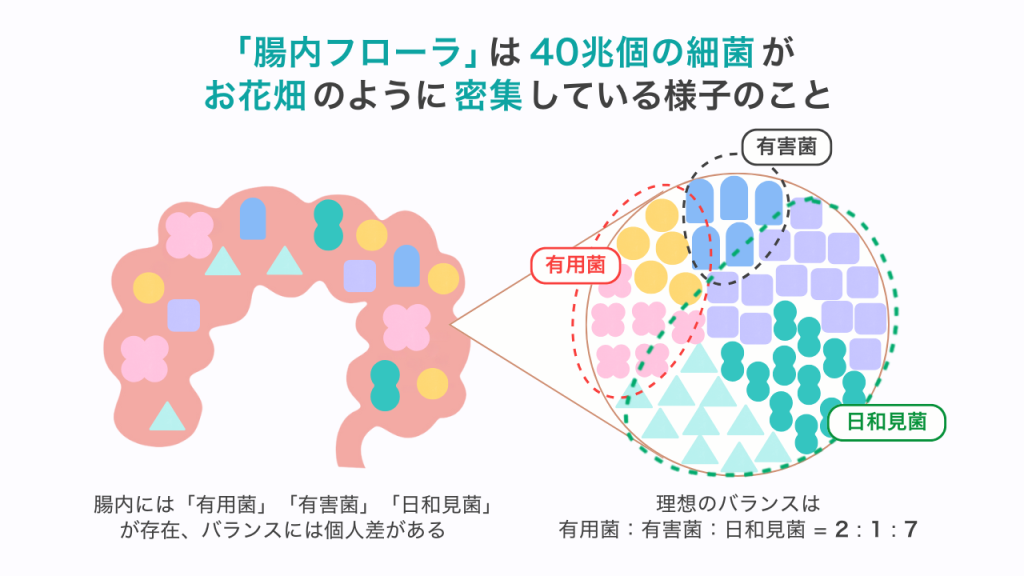

腸内には40兆個もの細菌が生息しています。腸の壁に隙間なく張り付いた状態で存在し、花畑のように密集している様子から「腸内フローラ(正式名称:腸内細菌叢)」と呼ばれています。

※フローラとは花畑(flora)を意味する言葉

腸内フローラを形成する細菌は、「有用菌(善玉菌)」「有害菌(悪玉菌)」「日和見菌」の3種類です。さらに細かい種類や数は個々によって大きく異なります。

腸活は、この腸内フローラのバランスを整えることを目的としています。

理想的な腸内フローラのバランスは「有用菌が優勢な状態」

腸内細菌の構成やバランス、種類はそれぞれ個人差がありますが、健康な腸内フローラのバランスは「有用菌(善玉菌)が優勢な状態」が理想的とされています。

一見、不要に思われる有害菌(悪玉菌)も、実は腸内では重要な存在です。

有害菌が適度に存在することで、腸内の微生物間の競争が保たれ、食べ物の消化や吸収に必要な代謝産物が生成されます。また、免疫系を適度に刺激し、免疫バランスを保つ役割も果たします。

重要なのは、腸内フローラのバランスを崩さないことです。

有用菌や有害菌に加え、中立的な役割を果たす日和見菌も含めた共生関係が整っている状態が理想の健康状態です。

「有用菌:有害菌:日和見菌=2:1:7」が理想的

腸内フローラは有用菌が優勢の状態が好ましく、「有用菌:有害菌:日和見菌=2:1:7」が理想的です。

日和見菌は、腸内細菌の約7割を占める細菌で、腸内の状態によって性質が変化します。

有用菌が優勢な場合は有益な働きをし、有害菌が優勢になると有害な働きをする中立的な細菌です。

有用菌が腸内環境を整え、有害菌の増殖を抑えながら日和見菌が健康的に働く理想の比率とされています。

バランスが崩れると体の不調につながる

腸内フローラのバランスが崩れる要因は次の通りです。

- 食生活の乱れ

- 運動不足

- 睡眠不足

- ストレス

- 加齢

- 抗生物質の投与 など

腸内フローラのバランスが崩れると、下痢や便秘などのお腹の不調だけでなく、免疫機能低下やさまざまな疾患の原因になります。

腸内フローラを形成する細菌の種類と役割

腸内フローラを形成する細菌は、「有用菌」「有害菌」「日和見菌」の3種類に分類されます。

それぞれ異なる役割を果たしながら腸内環境の維持に寄与しています。

|

働き・役割 |

菌の種類 |

|

|

有用菌 |

・腸内を酸性に保ち、有害菌の増殖を抑える ・ビタミン類の生成 ・ぜん動運動を活性化 ・病原菌の増殖を抑制 ・有害物質の解毒化 |

ビフィズス菌、乳酸菌など |

|

有害菌 |

・有害物質を産生する ・腸の動きを鈍らせる ・免疫機能を弱める |

ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌(有毒株)など |

|

日和見菌 |

状況によって有用菌・有害菌どちらかの味方をする |

バクテロイデス、大腸菌(無毒株)、連鎖球菌など |

細菌類が身体にとって良い影響をもたらす働きについて、詳細を確認していきましょう。

1.食べたものを消化する

腸内細菌は、主に食物繊維など人体が消化できない物質を分解して栄養源とし、発酵を行います。この発酵のプロセスによって、有害菌が増殖しにくい環境をつくるのに役立つ乳酸や酢酸といった物質を産生します。

このうち、有害菌はタンパク質を分解し、体外に排泄するプロセスに関与します。

ただし分解プロセスにおいて、有害菌が生み出すアンモニアやp-クレゾール、フェノールなど、硫化水素は便の不快なにおいの原因になる場合があります。

2.ビタミンを作り出す

腸内細菌のなかには、ビタミンB群やビタミンKを合成するものがあります。

腸で吸収されたビタミンは体内の代謝活動に利用され、健康維持の役割を果たします。

一方で、有害菌優位の状態だとビタミン吸収を阻害する物質を産生する場合があります。

しかし、腸内バランスが整っている状態であれば、有害菌の適度な存在が有用菌の活性を間接的に促進する役割を果たします。

3.ぜん動運動を促す

腸内細菌はぜん動運動に必要なエネルギー源(有機酸)を生成します。ぜん動運動とは、消化した食べ物を体外に出すため、腸が伸び縮みをする運動です。

有用菌が生み出す短鎖脂肪酸は、腸の筋肉を刺激してぜん動運動を促進させます。これによって腸の内容物がスムーズに便として送り出されます。

一方で、腸内で有害菌が優勢になった場合は、ぜん動運動が鈍くなり便秘の原因となり、必要以上に活性化すると下痢を引き起こしやすくなります。

4.感染を予防する

有用菌は外部から侵入する病原菌の増殖を抑制し、病原菌の感染から防御する作用があります。

さらに、有用菌がつくり出す短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に傾ける物質です。この弱酸性の環境は、病原菌の定着を抑制する効果があります。

一方で、有害菌が優勢になると、腸内環境が悪化し病原菌の侵入や感染を防ぐ力が弱まります。腸は全身の免疫の約70%を担っており、腸内環境が悪化すると風邪や感染症、食中毒のリスクが高まります。

5.有害物質を解毒する

乳酸菌やビフィズス菌といった有用菌には、発がん性物質などの有害物質を解毒する働きがあります。

一般的に解毒を行うのは肝臓です。腸内細菌の解毒作用によって、有害物質をある程度抑制するため、肝臓での解毒の負担が軽減されます。

一方、有害菌は有害物質を生成して腸管バリア機能(外部から病原菌や有害物質が入らないようにする機能)を弱めてしまう可能性があります。

ただし、これらも腸内フローラのバランスが整っていれば過剰に蓄積されることはありません。腐敗産物を自然に排泄する、体に必要な機能の1つとして役割を果たします。

腸内フローラのバランスを整える方法

腸内フローラのバランスの崩れは、心身の不調につながります。具体的にどのように「有用菌が優勢な状態」を目指せば良いのでしょうか。

次から腸内フローラが改善されるまでの期間や方法について見ていきましょう。

腸内フローラの改善期間は2週間を目安に

腸内環境を整えるには、効果が出るまでには約2週間かかるとされています。腸内フローラを整えるには、食事をはじめ、運動やストレス解消も重要です。

関連記事:「腸活効果が出るまでの期間は約2週間程度!効果が出ない人に試してほしい5つの方法」

食事管理をする

腸内フローラを整えるためには、まず食事の見直しが重要です。

1日3食、栄養バランスが良い食事に加えて、「有用菌を含む食品(発酵食品)」と「食物繊維やオリゴ糖を含む食品」の摂取を心がけましょう。

|

有用菌を含む食品 (発酵食品) |

|

|

食物繊維を含む食品 |

|

|

オリゴ糖を含む食品 |

|

普段の食事から、発酵食品をはじめ、食物繊維、オリゴ糖を含む食材を積極的に取り入れるようにしましょう。

関連記事:オリゴ糖は体に良い?効果効能・デメリット・活用法まで解説

適度な運動をする

食事管理とあわせて、運動も腸内フローラのバランスを整える際に必要です。運動によって腸の動きが活発になり、腸内環境改善が期待できます。

ウォーキングや腹筋運動など、運動習慣を身につけることも大事です。

忙しくて運動をする時間が取れない場合は、下記のように日常生活のなかで動くよう意識すると良いでしょう。

- 1日30分だけでも歩く習慣をつける

- 椅子に座りながらお腹をひねる

- 寝る前に脇腹を伸ばしたり縮めたりする運動をする など

普段から運動習慣のない方は、ストレッチや寝ながら・座りながら手軽にできる運動から少ずつ始めることをおすすめします。

関連記事:「腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介」

ストレス解消を心がける

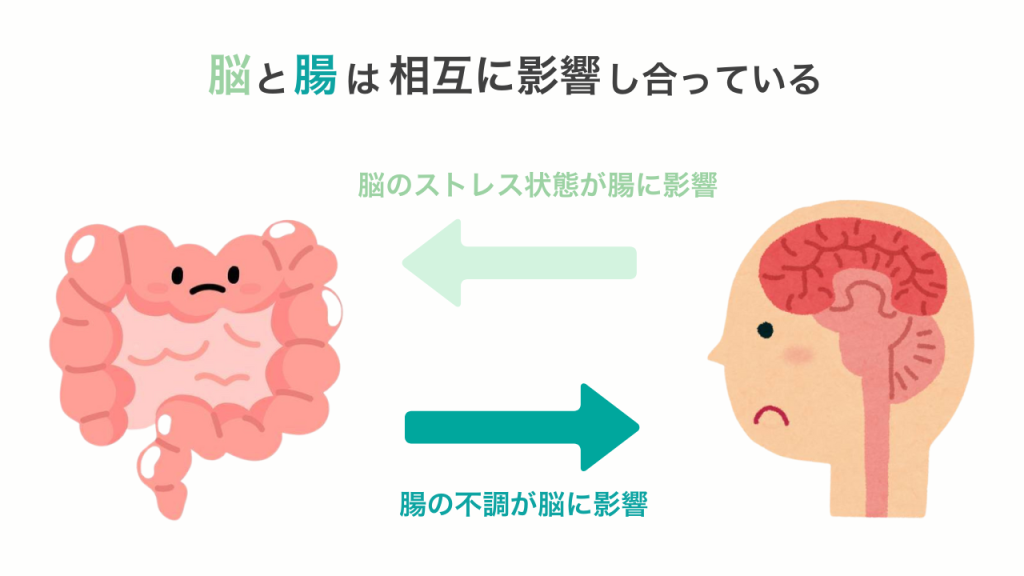

脳と腸は互いに影響し合う「脳腸相関」という関係を持っています。

自律神経系やホルモンを介し、脳から腸へ、腸から脳へ相互に影響を及ぼします。

例えば、ストレスや不安を感じると腹痛や便意を催すのは脳から腸への影響です。一方で、腸の調子が悪いと、不安やうつ症状など気分の変化を及ぼすことが知られています。

ストレスは腸内フローラのバランスを乱し、腸内免疫機能の働きを弱める原因になるのです。

そのため、腸にとってストレス解消は非常に大切です。具体的には下記のようなストレス解消方法を取り入れると良いでしょう。

- 趣味を楽しむ

- 睡眠時間を十分に確保する

- 体を動かす など

ストレス解消になる方法を取り入れてみて、腸内環境の改善につなげましょう。

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

「腸内フローラ検査」で自身の腸内フローラをチェック

腸内フローラの基本知識やバランスを整える方法について解説しました。

腸内フローラは人によって構成やバランスなどが多種多様です。自身の腸内フローラを知りたい場合は、ぜひ「腸内フローラ検査」を検討してみてはいかがでしょうか。

自宅で便を採取し、郵送すると自分の腸内のバランスをデータとして受け取れるだけでなく、食事や生活習慣のアドバイスも受け取れます。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では申込から結果受け取りまでLINEで完結する腸内フローラ検査を実施しています。

ぜひ、手軽に腸内フローラ検査を受けてみたいという方は検討してみてください。