腸内環境改善で得られるメリットは?具体的な改善方法も解説

関連キーワード

腸活

近年、腸内環境が健康に与える影響への関心が高まっています。

本記事では、腸内環境改善によって得られるメリットをはじめ、食事や生活習慣といった改善方法についても解説します。

腸内環境の乱れが、体の不調やメンタル機能の低下を引き起こす

腸には多種類の腸内細菌が生息しており、バランスを取りながら腸内環境を健やかに保っています。

しかし、腸内環境が乱れる(腸内細菌のバランスが崩れる)とお腹の不調をはじめ、免疫力の低下や太りやすくなるなど、悪影響が出るおそれがあります。

さらに詳しくは後述しますが、腸内環境と脳は相関関係(脳腸相関)があり、腸内環境が乱れるとメンタル面にも影響を与えることがわかっています。

身体的・精神的な不調を招かないためにも、腸内環境の改善が大切です。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

腸内環境改善で得られる5つのメリット

腸内環境改善によって得られるメリットは下記の5つです。

- 整腸効果

- 免疫機能の向上

- 美容・ダイエット効果

- メンタルの安定

- 質の高い睡眠

詳細を確認していきましょう。

メリット1.整腸効果:便通が快適に

腸内環境改善のメリット1つ目は、スムーズな排便が期待できることです。

有用菌(善玉菌)が有害菌(悪玉菌)よりも優勢な状態になると、腸内環境が整いぜんどう運動が活発になります。

その結果、排便のリズムが安定し便秘や下痢などのリスク軽減が期待できます。

腸内環境が乱れていると便が硬かったり緩かったりしますが、腸内環境が良いとバナナ状で黄色~褐色の便が1日1〜2回スルッと出るようになります。

腸内でガスが溜まり、お腹のハリが気になる場合も、腸内環境改善によって症状の緩和が望めるでしょう。

メリット2.免疫機能の向上:病気に負けない体に

腸は免疫機能を担う器官であるため、腸内環境改善が免疫力の向上につながります。

口から入った病原菌やウイルスは腸などを経由して体内に侵入します。腸管には免疫機能を担う細胞や抗体が存在しており(腸管免疫)、腸が活発に働くことで腸管免疫が病原体から体を守ってくれるのです。

腸管免疫が活性化されると、風邪など感染症への抵抗力が高まったり、アレルギー反応の緩和につながります。

メリット3.美容・ダイエット効果:肌の調子や代謝が改善

腸内のビフィズス菌をはじめとした有用菌は「短鎖脂肪酸」と呼ばれる物質を生み出します。

腸内で合成された短鎖脂肪酸は基礎代謝を高め、脂肪の消費を促し、ダイエット効果が期待できる物質です。

また、腸内環境と皮膚とも密接な関係があります。腸内の有害菌(悪玉菌)が増殖すると、有害菌によって発生した有害物質が全身に運ばれてしまい、肌トラブルが生じる原因になります。

一方で、腸内環境が改善されると肌のターンオーバー正常化も期待できます。肌の健康のためには、有用菌が優勢な状態を目指しましょう。

メリット4.メンタルの安定:「脳腸相関」の働きを高める

腸内細菌とメンタルには関係があると言われています。たとえば、「緊張でお腹を下してしまった」「便秘が続くと気分が憂うつになってしまう」という経験はないでしょうか?

緊張やストレスを感じると、それが刺激となり、胃腸の働きが乱れることがあります。逆に、胃腸の調子が悪い場合は、その情報が脳に伝わって、腹痛や不快感を引き起こすとされています。

このように脳と腸が双方向で影響し合う関係を「脳腸相関」といいます。

腸内細菌が生成する短鎖脂肪酸や幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが、血液や神経を通じ脳に情報を伝え、ストレス応答や感情調整に影響しているのです。

有用菌の摂取において、うつ症状の改善が認められたという報告もあり、腸内環境とメンタルヘルスがお互いに影響し合う脳腸相関が注目されています。

関連記事:腸が「第二の脳」と呼ばれるのはなぜ?整腸とメンタルヘルスの関係を解説

メリット5.質の高い睡眠:睡眠に関わるホルモンが関係

夜になると眠くなるのは、睡眠に関わるホルモン「メラトニン」が分泌されるためです。このメラトニンが作られるためには腸内細菌が欠かせません。

腸内細菌によって作られたトリプトファンやビタミン類などは、セロトニンを経てメラトニンに変換されます。

このプロセスがスムーズに進行することで、睡眠の質向上が期待できます。

一方で腸内環境が乱れるとメラトニンの生成が滞り、睡眠不足などを招いてしまうのです。

つまり、腸内細菌が活発に働けるように腸内環境を整えることが、睡眠の質を向上につながります。

腸内環境改善はまず食事の見直しから

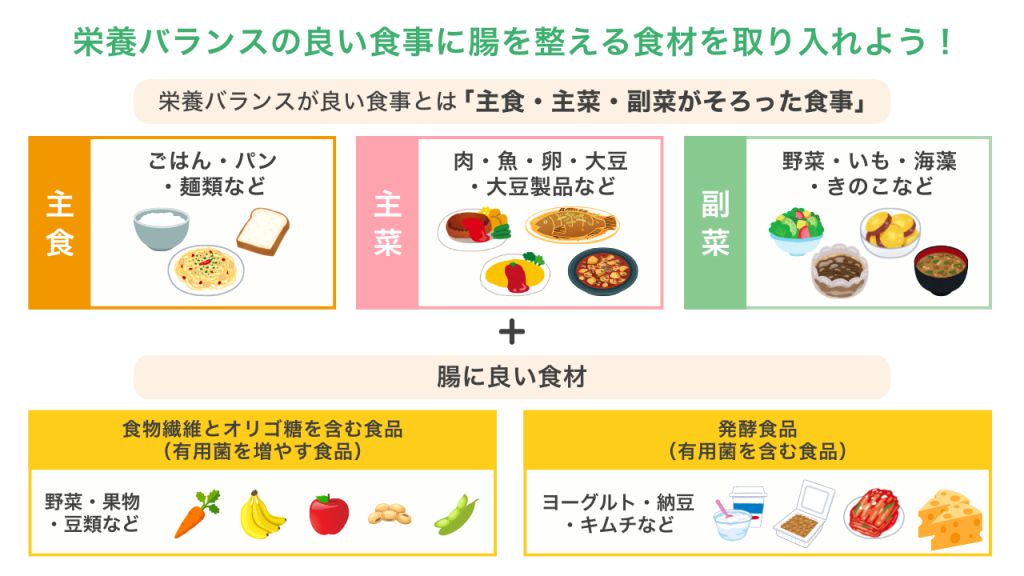

腸内環境改善のためには、栄養バランスの良い食事が大切です。「主食」「主菜」「副菜」がそろった食事がカギを握ります。

そのうえで、腸に良い発酵食品や食物繊維・オリゴ糖を含む食品を取り入れましょう。

食物繊維とオリゴ糖を意識した食事が基本

腸内環境改善のためには、食物繊維とオリゴ糖の摂取を意識した食事が重要です。

有用菌の栄養源となり、有用菌の増殖に役立ちます。

普段の食事に下表のような食品を積極的に取り入れましょう。

| 食物繊維を含む食品 | ・穀類 ・野菜 ・きのこ ・果物 ・豆類 ・海藻類 |

| オリゴ糖を含む食品 | ・大豆 ・ごぼう ・アスパラガス ・玉ねぎ ・とうもろこし ・バナナ など |

腸内環境の改善には、こういった食材をバランスよく組み合わせることが大切です。

たとえば、厚生労働省は1日の野菜摂取量を350g以上と推奨していますが、単に量を満たすだけでは十分な栄養バランスを確保できない可能性があります。

野菜の種類によって栄養素や食物繊維の性質が異なるため、栄養バランスが偏ることも考えられるからです。

毎食少なくとも2〜3種類の野菜を取り入れ、異なる食材を選ぶことで、多様な食物繊維やオリゴ糖が摂取でき、効果的な腸内環境の改善につながります。

発酵食品も毎日の献立にプラスしてみよう

発酵食品はビフィズス菌や乳酸菌などの有用菌を含む食品です。

▼発酵食品の例

- 納豆

- 漬物

- キムチ

- ヨーグルト

- チーズ

- 味噌 など

ただ、発酵食品を摂取しても有用菌が長期間腸にとどまるわけではありません。

腸内環境を整えるのに役立つ有用菌ですが、実は腸内に定着せず、48〜72時間程度で体外に排出されてしまいます。

腸内の有用菌を維持するためには、毎日摂取し続けることが大切です。「朝にヨーグルト100gプラスする」「1日1パック納豆を食べる」というところから始めてはいかがでしょうか。

腸内環境改善に役立つサプリは補助的な活用を

ビフィズス菌や乳酸菌を配合したサプリメントは、腸内環境改善に役立つものですが、あくまで補助的な活用をしましょう。

根本的な腸内環境改善を目指す場合、食生活や生活習慣を見直すほうが大切です。

もしサプリメントを選ぶなら有用菌の質や種類に注目したり、食物繊維・オリゴ糖なども同時に摂取できるかをチェックしたりと、選び方にもこだわってみましょう。

腸内環境を整えるにはライフスタイルの見直しも重要

腸内環境を整えるまでにかかる期間は「約2週間」が目安と言われています。

この2週間で食事の見直しと以下の生活習慣に取り組みましょう。

- 適度な運動を取り入れる

- 生活リズムを整える

- こまめな水分摂取をする

次から、生活習慣を取り入れる方法を紹介します。

関連記事:腸活効果が出るまでの期間は約2週間程度!効果が出ない人に試してほしい5つの方法

適度な運動を取り入れる

運動不足は腸内環境の乱れにつながります。適度な運動は血流を促し、自律神経のバランスが整うことで腸内環境にも良い影響を与えます。

具体的には下記運動がおすすめです。

| 運動の種類 | 具体的な実践方法 |

|---|---|

| ウォーキング | 1日20分、息が少しあがるくらいの速度で歩く |

| 腸ヨガ | 腸の動きを促進し便秘解消などを目的としたヨガ |

| お腹周りのストレッチ | 仰向けに寝転がって膝を抱える |

| 体をひねる運動 | |

| 腹筋運動を1日10回程度 |

お腹の筋肉の伸びを意識しましょう。

こうした運動を毎日の生活に少しずつ取り入れてみてください。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介

生活リズムを整える

生活リズムが乱れると、体内時計が狂い、腸内フローラに悪影響を及ぼします。次のような習慣を心がけ、生活リズムを整えましょう。

| 生活習慣 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 毎日同じ時間に起床 | 平日休日関係なく同じ時間に起きる |

| 朝起きたら日光を浴びる | |

| 質の良い睡眠を十分に確保する | 睡眠時間を6~9時間確保する |

| 就寝前はパソコンやスマホの画面を見ない | |

| 寝室の温度は13~29℃の範囲に保つ | |

| 朝食をしっかり食べる | 遅くても起床後2時間以内に摂取 |

| 決まった時間に食べる |

こまめな水分摂取をする

水分摂取が不十分だと、便が硬くなったり、便のカサが少なくなったりして、便秘の原因になってしまいます。

飲み水で1日に摂取すべき量は1.2リットル(コップ6杯分)とされています。

- 起床時

- 入浴前後

- 就寝時

- 運動時は適宜補給

上記のタイミングを意識しつつ、のどが乾く前に水分を摂取しましょう。

カフェイン飲料やアルコールは利尿作用があります。

体内水分を排出しやすくなるため、結果的に脱水を引き起こす可能性もあるため、水分摂取にはおすすめできません。

水(白湯)や麦茶、ほうじ茶などノンカフェイン、ノンアルコールの飲み物を取るようにしましょう。

腸内環境改善しているかどうか腸内フローラ検査でチェックしよう

腸内環境改善には食事や生活習慣などの見直しが重要です。

しかし、腸内の状態は個人差が大きいと言われており、「なかなか効果が出ない…」と悩む方もいらっしゃるかもしれません。

腸内環境が改善されているか、経過を確認するなら腸内フローラ検査がおすすめです。

ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」なら、腸内細菌の種類や構成、バランスがデータとして見える化されています。

自分に合った食事・生活の改善ポイントを詳細なレポートでまとめてお送りします。

申し込みから結果通知までLINE1つで簡単に完結できるので、ぜひご活用ください。