風邪と下痢の関係とは?原因から解決方法を紹介

関連キーワード

腸活

風邪やウイルス感染による下痢に悩まされている方は多いのではないでしょうか。実は、これらの症状には腸内フローラの乱れが深く関係しています。

腸内環境が乱れると免疫力が低下し、ウイルスへの抵抗力も弱まってしまいます。本記事では、風邪と下痢の関係性や効果的な対策、そして腸内環境を整えることの重要性についてご説明します。

下痢を伴う風邪の原因

風邪と下痢が同時に起こる原因は、主にウイルス感染による免疫システムの乱れにあります。腸内フローラのバランスが崩れると、体の防御機能が低下し、深刻な症状を引き起こす可能性が高まります。特に冬場は、空気が乾燥し、ウイルスが活発になる時期であるため、より注意が必要となります。

また、ストレスや不規則な生活習慣も、腸内フローラの乱れを引き起こす要因となります。腸内環境が悪化すると、消化器系の機能も低下し、風邪やウイルスへの抵抗力が弱まってしまうのです。

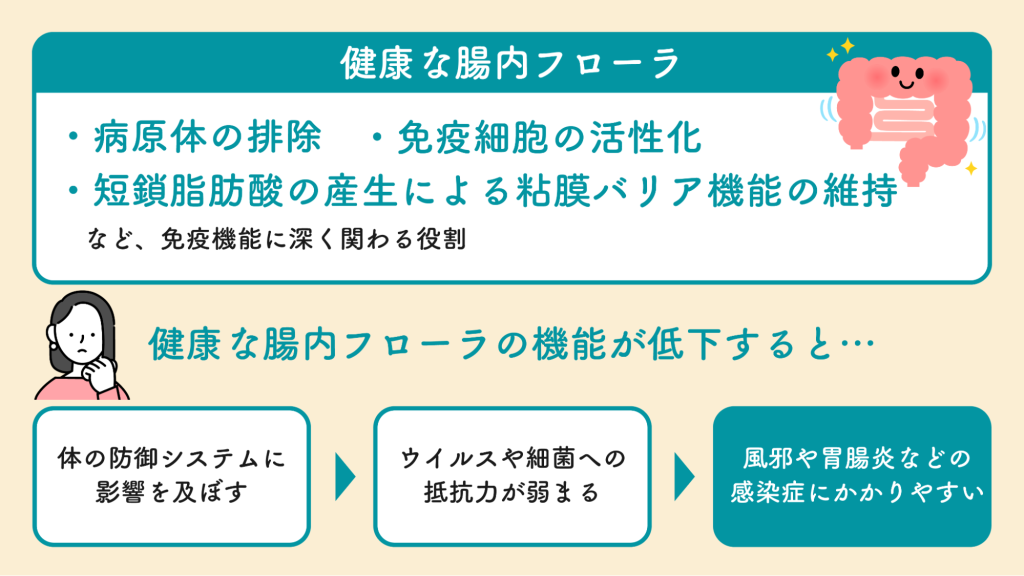

私たちの腸内には約40兆個もの腸内細菌が存在しており、その多くが免疫機能に深く関わっています。健康な腸内フローラは、病原体の排除や免疫細胞の活性化、さらには短鎖脂肪酸の産生による粘膜バリア機能の維持など、多岐にわたる役割を担っています。

これらの機能が低下すると、体の防御システムに大きな影響を及ぼします。特に、ウイルスや細菌への抵抗力が弱まることで、風邪や胃腸炎などの感染症にかかりやすい状態となってしまいます。そのため、日常的な腸内環境の管理が、病気の予防において重要となります。

ウイルスが引き起こす症状

感染性胃腸炎の代表的な原因となるノロウイルスやロタウイルスは、風邪のような症状と共に激しい下痢を引き起こすことがあります。これらのウイルスは感染力が強く、特に免疫力が低下している時期に感染しやすくなります。

症状としては、38度以上の発熱、のどの痛み、咳などの風邪症状に加えて、腹痛や嘔吐、水様性の下痢などが現れます。体力の消耗も激しいため、早めの対策が重要です。続いて、なぜ消化器系が弱くなるのかについて解説します。

消化器系が弱る理由

消化器系の機能低下には、複数の要因が関係しています。まず、ウイルス感染により腸内フローラのバランスが崩れると、消化吸収機能が低下します。その結果、栄養素の吸収が妨げられ、さらに免疫力が低下するという悪循環が生じます。

また、風邪薬の服用も消化器系に影響を与える可能性があります。特に解熱鎮痛剤の中には、胃腸への刺激が強いものもあるため、服用時は注意が必要です。次は、風邪と下痢がもたらすリスクについて詳しく見ていきましょう。

風邪と下痢のリスク

風邪と下痢が同時に起こると、体に大きな負担がかかります。特に深刻なのが脱水症状です。発熱や下痢により体内の水分が失われ、塩分やカリウムなどのミネラル(電解質)のバランスが乱れることで、さらに体調が悪化する可能性があります。

また、食欲不振により十分な栄養が摂取できないことも問題です。必要な栄養素が不足すると、免疫力の低下を招き、回復が遅れる原因となります。特に注意が必要なのが子どもや高齢者です。

子どもや高齢者が特に気をつけるべきポイント

子どもや高齢者は免疫システムが十分に発達していない、あるいは低下している場合が多いため、風邪と下痢の症状が重症化しやすいといわれています。特に脱水症状は深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な対応が重要です。

看護やケアの際は、こまめな水分補給と体温管理を心がけましょう。また、食事は消化の良いものを少量ずつ提供し、無理のない範囲で栄養を摂取することが大切です。

症状が改善しない場合は、すぐに医療機関を受診することをおすすめします。それでは、具体的な治療法について見ていきましょう。

下痢を伴う風邪の治し方

治療の基本は、十分な休養と水分補給です。発熱や下痢により失われた水分とミネラル電解質を適切に補給することで、体調の回復を促進することができます。また、消化に負担をかけない食事を心がけ、体力の消耗を防ぐことも重要です。

症状が重い場合や改善が見られない場合は、医療機関の受診を検討しましょう。特に、高熱が続く、激しい腹痛がある、血便が出るなどの症状がある場合は、すぐに受診することをおすすめします。次は、下痢の際の食事管理について詳しく解説します。

下痢の時におすすめの食事

下痢の症状がある時は、消化に優しい食事を心がけることが大切です。おかゆやうどん、バナナなど、消化が良く栄養価の高い食材を中心に摂取しましょう。また、食事は少量ずつ、時間をかけて取ることをおすすめします。

避けるべき食品としては、刺激物、脂っこい食べ物、乳製品、生野菜などがあります。これらは消化器系に負担をかけ、症状を悪化させる可能性があります。次は、効果的な水分補給の方法について説明します。

水分補給のコツ

下痢による脱水を防ぐためには、適切な水分補給が欠かせません。成人の1日に必要な水分量は1.2リットル程度とされていますが、これは飲み物からの摂取量で、食事に含まれる水分や代謝で生まれる水を合わせると2〜2.5リットル程度になります。

下痢の症状がある場合は、それ以上の摂取が必要となることもあります。経口補水液やスポーツドリンクなど、ミネラル分を含む飲料を活用すると効果的です。

また、温かい飲み物は体を温め、腸の働きを整える効果があります。カモミールティーやジンジャーティーなどのハーブティーも、胃腸の調子を整えるのに役立ちます。ただし、下痢が続く場合は注意が必要です。次は、その対処法について見ていきましょう。

関連記事:腸活を成功させるには?菌のことから生活習慣までまるごと解説 – ミルテル

下痢が続く場合の注意

下痢の症状が3日以上続く場合は、何らかの深刻な問題が隠れている可能性があります。特に、腸内フローラの著しい乱れや感染症の可能性も考えられるため、医師による適切な診断が必要です。

医師に相談する際は、症状の経過や食事の内容、服用している薬などについて、できるだけ詳しく伝えることが重要です。これにより、より正確な診断と適切な治療を受けることができます。

診察で行われる検査

医療機関では、症状の原因を特定するためにいくつかの検査が行われます。便検査では、細菌やウイルスの有無、腸内フローラの状態などを調べます。また、血液検査により炎症反応や脱水の程度、ナトリウムやカリウムといった体内ミネラルのバランスなどを確認します。

これらの検査結果に基づいて、適切な治療法が選択されます。ウイルス性の感染症が疑われる場合は、ウイルス抗原検査なども実施されることがあります。続いて、処方される薬について説明しましょう。

病院で処方される薬

整腸剤は腸内フローラのバランスを整え、下痢の改善を促進します。症状が重い場合は、下痢止めが処方されることもありますが、使用には注意が必要です。

下痢は体内の有害物質を排出する防御反応でもあるため、むやみに止めることで症状が長引いたり、悪化したりする可能性があります。

特に発熱や血便を伴う感染性の下痢の場合は、下痢止めの使用で有害物質が腸内に留まり、症状が重症化するリスクがあります。このような場合は、医師に相談の上、適切な対処法を選択することが重要です。

感染症が確認された場合は、抗生物質が処方されることもあります。

ウイルス性の感染症自体には抗生物質は効果がありませんが、感染によって免疫機能が低下した体を二次感染から守るために重要な役割を果たします。特に、有害な細菌の増殖を防ぎ、症状の悪化を予防する効果があります。

ただし、抗生物質の過剰な使用や長期服用は、腸内の有用菌(善玉菌)まで減少させてしまい、かえって腸内環境を悪化させる可能性があります。そのため、服用期間や量については、必ず医師とよく相談しながら進めることが重要です。

抗生物質治療後の腸内環境ケア

抗生物質による治療は、有害な細菌だけでなく、有益な腸内細菌まで減少させてしまう可能性があります。そのため、治療後の腸内環境の回復には特別な配慮が必要です。

治療直後は腸への負担を最小限に抑えるため、消化の良い食事を心がけましょう。水溶性食物繊維を中心とした食材を選び、発酵食品の摂取は控えめにすることをお勧めします。

その後、徐々に食物繊維量を増やしていきます。この時期から発酵食品を少しずつ再導入し、プレバイオティクス食品も取り入れ始めます。腸内細菌叢が徐々に回復してくる大切な時期となります。

1週間を過ぎたら、通常の食事に戻していきましょう。この際、複数の発酵食品を組み合わせることで、より多様な有用菌を補給することができます。十分な食物繊維の摂取も忘れずに行いましょう。

関連記事:便秘解消に効果的な食物繊維の取り入れ方とおすすめ食品 – ミルテル

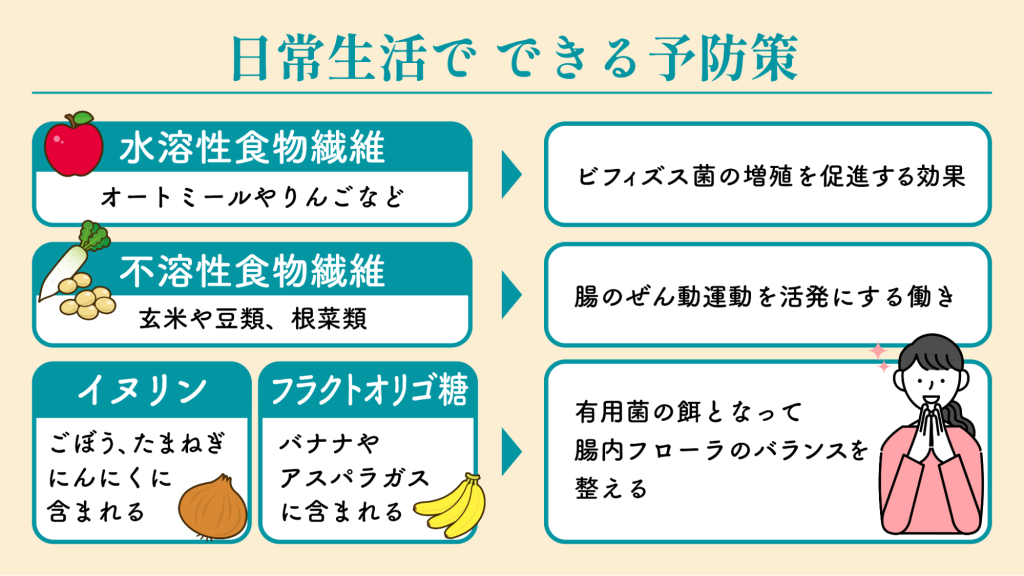

日常生活でできる予防策

腸内環境を整えるためには、食物繊維を意識的に摂取することが重要です。水溶性食物繊維はビフィズス菌の増殖を促進する効果があり、オートミールやりんごなどに多く含まれています。また玄米や豆類、根菜類に含まれる不溶性食物繊維は、腸の蠕動運動を活発にする働きがあります。

発酵食品の摂取タイミングも効果を左右する重要な要素です。朝食での味噌汁やヨーグルトの摂取は、空腹時の腸内細菌の増殖を促進します。また、夕食後にキムチやぬか漬けなどを適度に摂取することで、就寝中の腸内環境改善が期待できます。

さらに、腸内環境を整える効果の高い食品を日々の食事に取り入れることで、より効果的な腸内環境の改善が可能です。ごぼうやたまねぎ、にんにくに含まれるイヌリンや、バナナやアスパラガスに含まれるフラクトオリゴ糖は、有用菌の餌となって腸内細菌叢のバランスを整えます。

規則正しい生活習慣も重要です。十分な睡眠を取り、バランスの良い食事を心がけることで、免疫力を高めることができます。次は、具体的な予防習慣について詳しく解説します。

関連記事:ビフィズス菌とは?健康へのメリットから効果的な摂り方まで – ミルテル

関連記事:善玉菌を増やすには?腸内環境を整える食べ物や生活習慣を紹介 – ミルテル

風邪予防におすすめの習慣

毎日の食事では、野菜や果物、たんぱく質をバランスよく摂取することが大切です。特に、腸内フローラを整える食物繊維や、免疫力を高めるビタミン類を意識的に取り入れましょう。

適度な運動も効果的です。ウォーキングやストレッチなど、無理のない運動を継続することで、体の抵抗力を高めることができます。また、メディテーション(瞑想)などのリラックス法も、ストレス軽減に役立ちます。次は、家族内での感染予防について説明します。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

家族間での感染を防ぐ方法

感染症の家族間での拡大を防ぐには、日常生活での対策が重要です。タオルや歯ブラシ、食器などは個人専用のものを使用し、共用は避けましょう。特に、下痢や風邪の症状がある場合は、より慎重な対応が必要です。

また、部屋の換気と適切な湿度管理も大切です。空気が乾燥すると、のどの粘膜が弱まりウイルスに感染しやすくなります。加湿器を使用するなどして、適度な湿度(50~60%)を保つようにしましょう。それでは最後に、全体のまとめを見ていきましょう。

まとめ|風邪と下痢を防ぎ、健康を守るポイント

風邪と下痢の症状には、腸内フローラの健康状態が大きく関わっています。適切な予防と早めの対策で、健康な毎日を送ることができます。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、ストレスによる影響を評価します。その結果に基づいて、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 風邪をひきやすく、下痢に悩まされている方

- 腸の調子が気になる方

- ストレスで腸内環境が乱れやすい方

- 免疫力の向上を目指している方

- 健康管理を本格的に始めたい方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、風邪に負けない健康な腸を育てましょう。