大腸がんとは?原因・症状・予防法を徹底解説

関連キーワード

腸活

大腸がんは日本人に多いがんの一つであり、早期発見が難しいという特徴があります。近年の食生活や生活習慣の変化により、発症率は増加傾向にあります。

本記事では大腸がんの基本情報から原因、症状、そして予防法まで詳しく解説します。正しい知識を身につけ、定期的な検診と生活習慣の改善で大腸がんのリスクを下げることが可能です。

大腸がんの基本情報|近年の増加傾向と背景

大腸がんは日本で最も罹患率の高いがんの一つであり、特に40歳以上の方で増加傾向が見られます。国内では年間約15万人が新たに大腸がんと診断されており、がん全体の中でも発症率が非常に高い疾患となっています。

近年の生活習慣や食生活の変化が大腸がんの増加に大きく関わっていると考えられます。高脂肪食品の摂取増加や食物繊維の摂取不足は腸内環境を悪化させ、大腸がんのリスクを高める要因となっているのです。

大腸がんの怖さは、初期段階では自覚症状がほとんどないことにあります。多くの場合、症状が現れる頃には既にがんが進行していることも少なくありません。そのため、定期的な検査による早期発見が非常に重要となります。

検査方法には便潜血検査や大腸内視鏡検査などがあり、特に40歳を超えたら年に一度は検査を受けることが推奨されています。早期発見できれば治療の選択肢も広がり、生存率も大幅に向上することが分かっています。

大腸がんの発生メカニズムと腸内フローラの関係

大腸がんは、正常な大腸の粘膜細胞が遺伝子変異を起こし、異常増殖を繰り返すことで発生します。この過程は「腺腫-がん連鎖」と呼ばれ、通常、数年から10年程度の期間をかけて徐々に進行していきます。

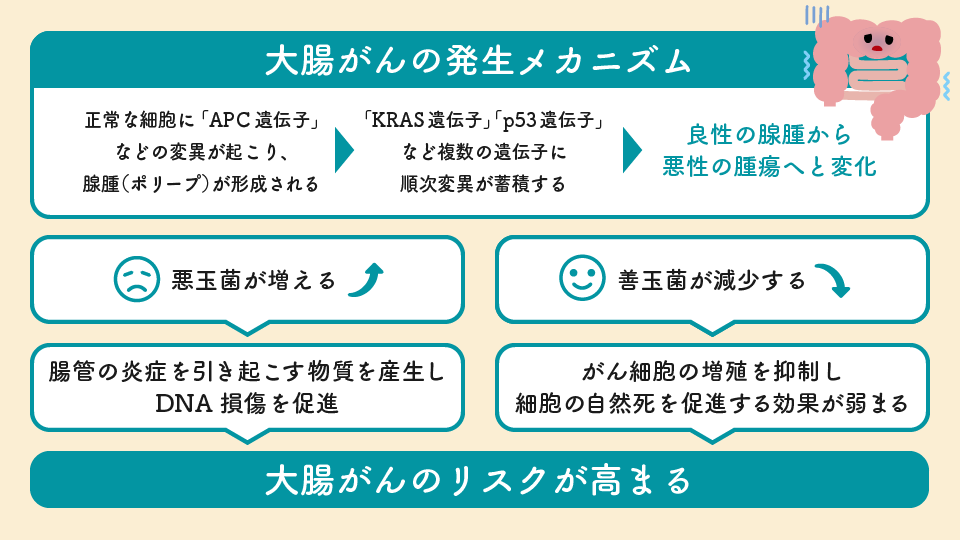

最初は正常な細胞に「APC遺伝子」などの変異が起こり、腺腫(ポリープ)が形成されます。その後、「KRAS遺伝子」「p53遺伝子」など複数の遺伝子に順次変異が蓄積することで、良性の腺腫から悪性の腫瘍へと変化していくのです。

遺伝的要因と環境要因が複雑に関係しており、一部の方は生まれつき大腸がんになりやすい遺伝的素因を持っています。家族に大腸がん患者がいる場合、発症リスクが高まることが知られています。

環境要因としては、食生活(特に高脂肪・低食物繊維の食事)、運動不足、過度のストレスなどが挙げられます。これらの要因が重なることで、大腸粘膜の細胞に遺伝子変異が蓄積しやすくなるのです。

近年の研究では、腸内フローラのバランスが大腸がんの発症に深く関与していることが明らかになってきました。私たちの腸内には約1,000種類、40兆個もの腸内細菌が生息しており、これらは腸の健康維持に重要な役割を果たしています。

大阪大学などの研究チームが2019年に発表した研究によると、大腸がんの発症から進行に至る過程で増減する腸内細菌の種類が大きく異なることが判明しています。特に以下の2つのパターンが確認されています。

- 粘膜内がんのステージから増加し、がんの進行とともに増える細菌

- フソバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)

- ペプトストレプトコッカス・ストマティス(Peptostreptococcus stomatis) これらの細菌はすでに進行大腸がんで増えていることが報告されています。

- 多発ポリープ(腺腫)や粘膜内がんのステージでだけ増える細菌

- アトポビウム・パルブルム(Atopobium parvulum)

- アクチノマイセス・オドントリティカス(Actinomyces odontolyticus) これらの細菌は大腸がんの発症初期に関連していることが強く示唆されています。

また、一般によく知られているビフィズス菌は粘膜内がんの段階で減少していることも分かっています。このように、がんの進行度と腸内細菌の種類や量との間にはさまざまな関連性があります。

腸内フローラのバランスが崩れると、いくつかの経路を通じて大腸がんのリスクが高まることが分かっています。例えば、特定の腸内細菌は胆汁酸を二次胆汁酸に変換しますが、この二次胆汁酸は大腸粘膜を刺激し、DNA損傷を引き起こす可能性があります。

また、腸内の有害菌(悪玉菌)が増えると、腸管の炎症を引き起こす物質を産生することで慢性的な炎症状態を作り出します。慢性炎症は細胞のDNA損傷を促進し、がん化のリスクを高めるのです。

逆に、有用菌(善玉菌)が産生する短鎖脂肪酸には、がん細胞の増殖を抑制し、アポトーシス(細胞の自然死)を促進する効果があることが研究で示されています。善玉菌が減少すると、この保護効果も弱まってしまいます。

さらに、腸内フローラは私たちの免疫システムの発達と機能にも重要な役割を果たしています。健康な腸内フローラは免疫システムを適切に調整し、がん細胞を監視・排除する機能を強化します。腸内環境が乱れると、この免疫監視機能も低下してしまうのです。

このように、腸内フローラのバランスを整えることは、単に腸の健康だけでなく、大腸がんの予防においても非常に重要な要素となっています。

関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

大腸ポリープとがんの関係

大腸ポリープは大腸の内側に突出した組織のことで、多くは良性ですが、一部は時間の経過とともに悪性化(がん化)する可能性があります。大腸がんの多くはこのポリープから発生すると考えられています。

特に「腺腫性ポリープ」と呼ばれるタイプはがん化のリスクが高いとされています。ポリープの大きさが1cm以上になると、がん化のリスクがさらに高まるため、発見次第、早期に切除することが推奨されます。

ポリープは初期の段階では自覚症状がほとんどなく、定期的な検査でのみ発見できることがほとんどです。そのため、特に40歳以上の方や家族に大腸がん患者がいる方は、定期的な大腸内視鏡検査を受けることが重要でしょう。

大腸ポリープを早期に発見し切除することで、大腸がんへの進行を防ぐことができます。これが大腸がんの予防において最も効果的な方法の一つと言えるでしょう。

遺伝が与える影響

大腸がんの発症には遺伝的要因が大きく関わっています。家族に大腸がん患者がいる場合、発症リスクは一般の人よりも高くなることが知られています。

特に第一度近親者(親、兄弟姉妹、子)に大腸がん患者がいる場合、リスクは約2倍に上昇すると言われています。また、複数の家族が大腸がんを発症している場合や、若年(50歳未満)で発症した家族がいる場合は、さらにリスクが高まる可能性があります。

大腸がんの5年生存率は早期発見の場合90%程度ですが、進行すると大幅に低下します。ステージ4(他の臓器に転移がある状態)では、5年生存率は大きく下がってしまうのです。

遺伝的リスクを持つ人は、一般的な推奨年齢よりも早く、40歳前後から定期的な検査を受けることが推奨されます。早期発見が治療成功の重要な鍵となるため、定期検査の重要性は特に高いと言えるでしょう。

大腸がんの主な原因

大腸がんの主な原因としては、生活習慣に関連する要因が大きく関わっています。特に食生活の影響は大きく、高脂肪・低食物繊維の食事が大腸がんの主要なリスク要因の一つとなっています。

運動不足や喫煙、過度の飲酒も大腸がんのリスクを高める要因となります。特に喫煙は大腸がんを含む多くのがんのリスクを上昇させることが知られています。

腸内環境のバランスも大腸がんの発症に関わる重要な要素です。腸内細菌のバランスを良好に保つことが、大腸がん予防の観点からも重要なのです。

食事が大腸がん発症に与える影響

食事は大腸がん発症に大きな影響を与えることが明らかになっています。特に注意すべきは赤肉(牛肉、豚肉、羊肉など)や加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージなど)の過剰摂取です。

また、食物繊維の摂取不足も大腸がんのリスクを高める要因となります。食物繊維は便のかさを増やし、腸内の滞留時間を短縮することで、有害物質の腸壁への接触を減らす効果があります。

食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、有益な物質の産生を促進します。これにより腸内環境が改善され、炎症の抑制やがん細胞の増殖抑制効果が期待できるのです。

大腸がんの初期症状と進行時の症状

大腸がんは初期段階ではほとんど自覚症状がなく、発見が遅れがちになることが大きな特徴です。しかし、進行するにつれて様々な症状が現れるようになります。

初期の段階でも、便の性状の変化(細くなる、形が変わるなど)や便通の異常(便秘と下痢の繰り返しなど)が見られることがあります。また、便に血が混じる(血便)ことも大腸がんの重要なサインです。

お腹の不快感や鈍い痛み、違和感を感じることもありますが、これらの症状は他の消化器疾患でも起こるため、大腸がんに特異的な症状とは言えません。しかし、こうした症状が続く場合は、医療機関での検査を受けることをおすすめします。

がんが進行すると、貧血や体重減少、強い腹痛、腸閉塞(腸が詰まる状態)などのより深刻な症状が現れることがあります。このような症状が見られたら、速やかに医療機関を受診することが重要です。

初期症状に気づくポイント

大腸がんの初期症状は微妙で見逃されやすいですが、いくつか注意すべきポイントがあります。最も重要なのは便の変化に気を付けることでしょう。

血便や粘液便が見られる場合は、大腸ポリープやがんの初期兆候である可能性があります。鮮血が便に付着している場合は肛門に近い部分、黒っぽい血の場合は大腸の奥の方や上部消化管からの出血が疑われます。

腹痛やお腹の張り、便秘・下痢の繰り返しも大腸がんの初期症状として現れることがあります。特に、これまでに経験したことがないような便通の変化が続く場合は注意が必要です。

便の色が黒い場合(タール便と呼ばれます)は消化管からの出血の可能性があり、早急な検査が必要です。ただし、鉄剤の服用や一部の食品(黒ゴマなど)でも便が黒くなることがあるため、その点は注意しましょう。

これらの症状は、必ずしも大腸がんによるものとは限りませんが、2週間以上続く場合は医療機関での検査を受けることをおすすめします。早期発見が治療成功の鍵となるためです。

大腸がんの治療法

大腸がんの治療は、がんの進行度(ステージ)や患者さんの全身状態に応じて個別に計画されます。早期発見の場合と進行がんでは治療方法が大きく異なります。

早期の大腸がん(粘膜内や粘膜下層にとどまるもの)なら、内視鏡手術が第一選択となることが多いです。内視鏡を用いた低侵襲な治療で、体への負担が少なく、入院期間も短いというメリットがあります。

一方、進行がんの場合は、外科手術が基本となり、必要に応じて抗がん剤治療(化学療法)や放射線治療が組み合わされます。これを集学的治療と呼び、がんの状態に応じた最適な治療計画が立てられます。

近年は大腸がんの分子生物学的特徴に基づいた個別化治療も進んでおり、患者さんごとに最適な治療法を選択できるようになってきています。治療法の選択肢が増えたことで、以前より治療成績が向上してきているのです。

内視鏡治療と手術療法

早期の大腸がんでは、内視鏡を使った低侵襲な治療が可能です。具体的には、ポリープ切除術、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの方法があります。

これらの方法では、お腹を切ることなく、内視鏡を通して病変部を切除することができます。体への負担が少なく、回復も早いため、高齢の方や持病のある方にも適用できるケースが多いです。

一方、がんが筋層以深に浸潤している場合や、リンパ節転移が疑われる場合には、外科手術が必要となります。結腸がんの場合は病変部を含む腸の一部を切除し、残った腸をつなぎ合わせます(吻合と呼びます)。

抗がん剤や放射線治療の役割

大腸がんが進行している場合や、手術後の再発リスクが高い場合には、抗がん剤治療(化学療法)が必要となることがあります。抗がん剤は血流に乗ってがん細胞に到達し、がん細胞の増殖を抑制または死滅させる効果があります。

近年は、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、新しいタイプの薬剤も登場し、治療の選択肢が広がっています。これらの薬剤は従来の抗がん剤とは作用機序が異なり、より効果的にがん細胞を攻撃することが期待できます。

放射線治療は、特に直腸がんの治療で重要な役割を果たします。手術前に放射線治療を行うことで、がんを縮小させ、手術の成功率を高めることができます。また、手術が困難なケースでは、放射線治療が主な治療となることもあります。

大腸がんを予防するための生活習慣

大腸がんの発症リスクは、生活習慣の改善によって大きく下げることが可能です。予防の基本となるのは、健康的な食生活、適度な運動、そして良好な腸内環境の維持です。

健康的な食事とは、具体的には食物繊維が豊富な野菜や果物、全粒穀物を多く摂取し、赤肉や加工肉の摂取を控えることを意味します。また、カルシウムやビタミンDが豊富な食品も大腸がん予防に効果的と言われています。

適度な運動習慣は、腸のぜん動運動を活発にし、便秘を防ぐだけでなく、全身の代謝を改善し、免疫機能を高める効果があります。

ストレス管理も重要な要素です。過度のストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の機能にも悪影響を及ぼします。適切なストレス発散法を見つけ、心身のバランスを保つことが大切でしょう。

大腸がんを防ぐための食事

大腸がん予防において、食事は最も重要な要素の一つです。特に食物繊維の摂取は腸内環境の改善に直結し、大腸がんのリスクを下げる効果があります。

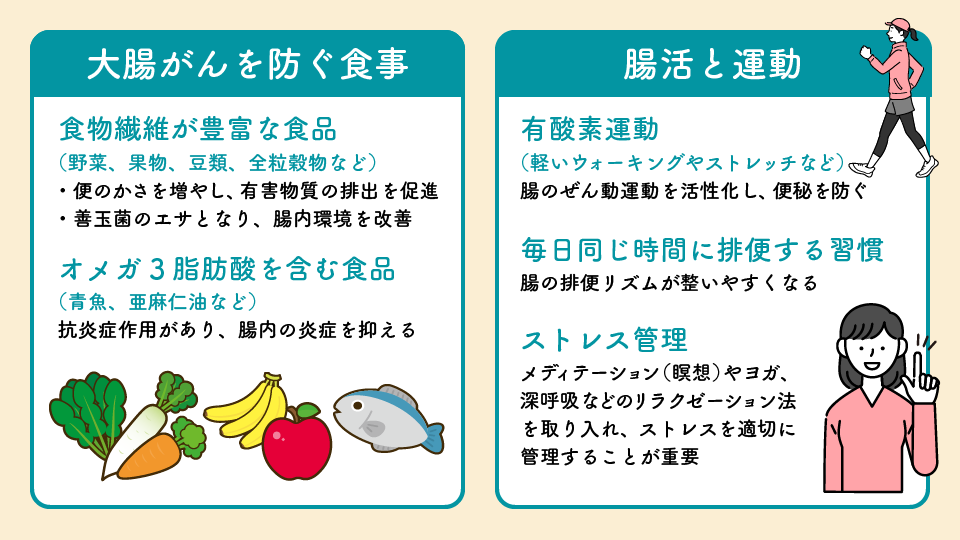

食物繊維が豊富な食品としては、野菜、果物、豆類、全粒穀物などが挙げられます。これらの食品は便のかさを増やし、腸内の有害物質の排出を促進します。また、食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善にも寄与します。

オメガ3脂肪酸を含む食品(青魚、亜麻仁油など)にも注目です。オメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、腸内の炎症を抑える効果が期待できます。腸内の慢性的な炎症はがん化のリスクを高めるため、抗炎症作用のある食品の摂取は大腸がん予防に有効と考えられています。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介 – ミルテル

日常でできる腸活と運動

日常生活の中で腸の健康を維持するための「腸活」は、大腸がん予防の観点からも非常に重要です。腸活の基本は、規則正しい生活習慣と適切な食事、そして適度な運動です。

軽いウォーキングやストレッチなどの有酸素運動は、腸のぜん動運動を活性化し、便秘を防ぐ効果があります。特に食後の軽い散歩は、消化を促進し、腸の動きを良くする効果が期待できます。

毎日同じ時間に排便する習慣を身につけることも重要です。朝食後などの決まった時間に排便を試みることで、腸の排便リズムが整いやすくなります。

ストレス管理も腸の健康に大きく影響します。過度のストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の働きを低下させます。メディテーション(瞑想)やヨガ、深呼吸などのリラクゼーション法を取り入れ、ストレスを適切に管理することが重要です。

ヨーグルトや発酵食品を毎日の食事に取り入れることで、腸内環境を健全に保つことができるでしょう。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

まとめ|大腸がんを防ぐためにできること

大腸がんは日本人に多いがんの一つですが、生活習慣の改善と定期的な検診によって、そのリスクを大きく低減することが可能です。

特に腸内環境を整えることは大腸がん予防の重要な要素です。腸内フローラのバランスが良好に保たれることで、腸内の炎症が抑制され、がん化のリスクが低減される可能性があります。

大腸がんは早期発見できれば90%以上の高い確率で治癒が期待できる疾患です。定期検診が命を守る鍵となるため、検診の重要性を十分に理解し、積極的に受診することをおすすめします。

健康な腸を保つためには、日常的なケアと定期的な腸内環境のチェックが欠かせません。「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 慢性疲労が気になる方

- 大腸がんの家族歴がある方

- 不規則な食生活や運動不足が気になる方

- 便通の異常や腹部の不快感がある方

- 腸内環境を整えて健康維持を目指したい方

腸内フローラのチェックは、半年に1回程度実施するのがおすすめです。定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健康な腸を育て、大腸がんのリスクを低減させましょう。