腸内細菌と体重の深い関係を徹底解説! デブ菌とやせ菌の正体とは

関連キーワード

腸活

最近耳にすることが増えてきた「デブ菌」や「やせ菌」という言葉。具体的に何を指すのか、なぜそう呼ばれているのか、ご存じですか?実は最近新たな研究成果により、捉え方が変わってきています。

本記事では、デブ菌とやせ菌について、また、腸から健康的な身体になるには何が必要かを解説していきます。この記事から、腸内環境を整えながら理想の体型を目指すヒントが見つかるはずです。

本記事でわかること

・デブ菌とやせ菌について

・腸内細菌のバランスについて

・具体的な腸内環境の改善方法

腸内細菌と体重の関係

私たちの腸内には約40兆個もの細菌が住んでおり、これは、人間の細胞の数よりも多いと言われています。これらの腸内細菌は、消化をはじめ様々な働きをしており、体重の管理にも深く関わっているのです。

例えば、食べ物からの脂肪の蓄積。同じものを食べても、腸内細菌の状況によって、身体に蓄積される具合が変わってきます。

つまり、「食事制限をしているのに痩せない」という状態は、腸内細菌の働きが関係している可能性が考えられるのです。

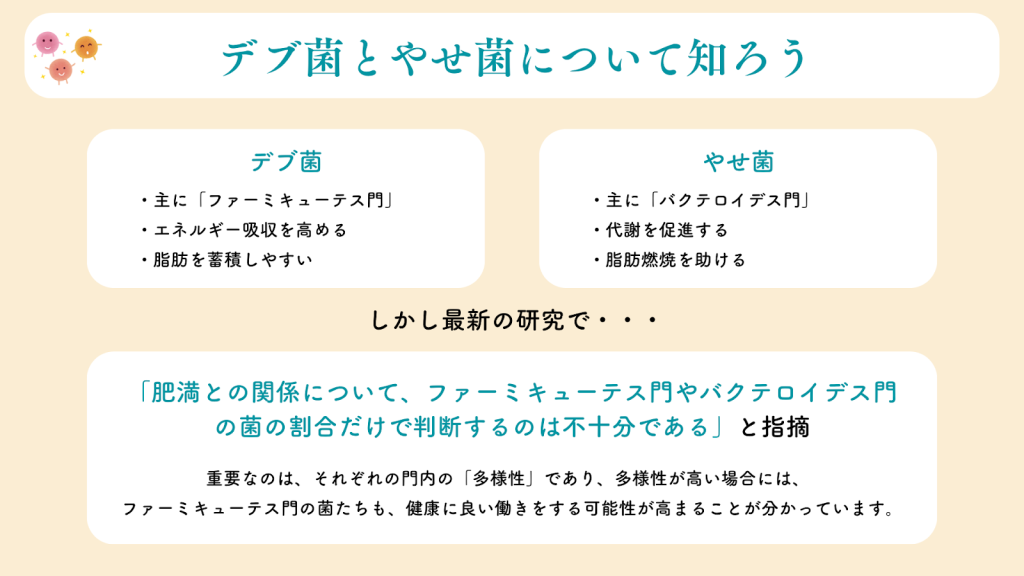

デブ菌とやせ菌について知ろう

それでは、いよいよデブ菌とやせ菌が何者なのか、詳しく見ていきましょう。

デブ菌とやせ菌とは

最近耳にする「デブ菌」や「やせ菌」という表現ですが、実はこう呼ぶことについて、近年見方が変わってきています。

「デブ菌」や「やせ菌」という言葉は、海外でその研究が盛んになったのが始まりです。

その研究の中では、「バクテロイデス門」を代表とする「やせ菌」は、エネルギーの吸収を適度に抑えたり、代謝を促進したりとやせにつながる細菌の総称とされています。

また、「ファーミキューテス門」を代表とする「デブ菌」は、体内でのエネルギー吸収を高め、脂肪を蓄積しやすくする細菌の総称とされ、肥満度が高い人ほど、腸内のデブ菌の割合が多いと報告されていました。

※「門」というのは、生物を大まかに分類するグループのひとつです。

しかし最新の研究では、日本人を対象にした場合には「肥満との関係について、ファーミキューテス門やバクテロイデス門の菌の割合だけで判断するのは不十分である」と指摘されています。

重要なのは、それぞれの門内の「多様性」。

多様性が高い場合には、ファーミキューテス門の菌たちも、健康に良い働きをする可能性が高まることが分かっています。

例えば、腸内細菌が生み出す成分のひとつに「酪酸」という腸に良い働きをする成分があります。ファーミキューテス門には、腸内で「酪酸」を産生する菌が、バクテロイデス門よりも多く含まれています。

実は現在、日本人にとっての「やせ菌」は、この酪酸を生みだす有用菌(善玉菌)の一種である「酪酸菌」である、といわれています。

一方で、門内の多様性が低く、特定の菌種が増えすぎた場合には、肥満や代謝異常との関連性が高まるという指摘もあります。

このように紐解くと、一概に「デブ菌」「やせ菌」として分類するのは適切ではないことがお分かりいただけると思います。

腸内環境から体型に良い影響を与えるには、腸内細菌の多様性を保ちながら、有用菌を増やして全体のバランスを健やかに整えることが大切なのです。

酪酸菌をはじめとする有用菌は「短鎖脂肪酸」という身体に有益な成分を産生しながら、腸内で相互に助け合って生息しています。

本記事内の以降の説明では、酪酸菌をはじめとした有用菌を「やせ菌」、腸内環境のバランスを崩す悪玉菌を「デブ菌」と定義し、説明いたします。

腸内環境のバランスが大事

腸内細菌は、「有用菌(善玉菌)」と「有害菌(悪玉菌)」、そのどちらでもない中間の菌の「日和見菌」の大きく3グループから構成されています。

有用菌は、有害菌の増殖を抑えたり、腸のぜん動運動を促す、身体によいとされる菌。(乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌など)

有害菌は、有害物質を産生したり、腸内の腐敗を進めたりする、害のあるとされる菌。(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)

日和見菌は、有用菌が多い時は大人しいものの、有害菌が優勢になると悪さをする菌です。

有用菌は、酪酸や酢酸などの短鎖脂肪酸という成分を産生するのですが、これらは体型維持に役立つと考えられます。

前出の「酪酸」は、ぜん動運動など腸の正常な働きを助けることで、腸内の代謝をスムーズにしてくれます。また、交感神経に作用して、心拍数や体温を上げることでエネルギー消費を高めます。

ビフィズス菌が生み出す「酢酸」は、体内で余分な脂肪を蓄える「白色脂肪細胞」に作用します。過剰なエネルギーが脂肪細胞に取り込まれることをブロックして、脂肪が蓄積されることを防ぐのです。

そんな有用菌がよく働き、多様性を保てるような腸内のバランスを保ちたいところ。

理想的なバランスは、「有用菌2:有害菌1:日和見菌7」とされています。

それぞれの菌がどのような影響を受け、増減していくのでしょうか。

デブ菌が増えてしまう原因と特徴

デブ菌が増えてしまう主な原因は、私たちの現代的な生活習慣にあります。

特に、デブ菌の好物である、高脂肪・高糖質な食事の摂りすぎは要注意。

また、ストレスや睡眠不足は、自律神経の乱れから腸内環境が荒れて、デブ菌が増えやすい環境をつくってしまいます。

やせ菌が増える生活習慣と特徴

反対に、やせ菌が増える生活習慣もあります。最も効果的なのが、食物繊維を積極的に摂ること。

野菜や海藻、玄米などに含まれる食物繊維は、やせ菌の大好物です。これらを意識的に摂り入れることで、やせ菌の増殖を促すことができます。

また、規則正しい生活リズムも重要です。決まった時間に食事をとることや適度な運動で、腸内環境は整いやすくなります。

また、ヨーグルトなどの発酵食品を積極的に食事に取り入れて腸内環境を改善することで、より効果的にやせ菌を増やす環境へと整えることができます。

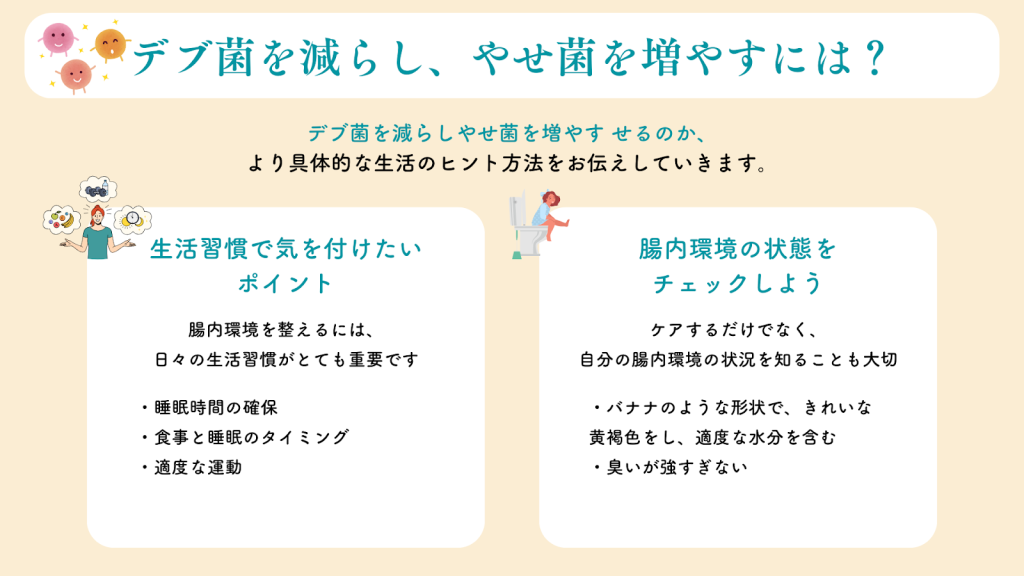

デブ菌を減らし、やせ菌を増やすには?

デブ菌ややせ菌について理解を深めたところで、デブ菌を減らしやせ菌を増やす、より具体的な生活のヒントをお伝えしていきます。

生活習慣で気を付けたいポイント

腸内環境を整えるには、日々の生活習慣がとても重要です。

まず注目したいのが睡眠時間の確保。寝不足が続くと、腸内細菌のバランスが崩れやすくなってしまいます。

食事と睡眠のタイミングにも気を付けましょう。食べてすぐに寝ると、消化不良を引き起こすだけでなく、デブ菌の増殖も促してしまいます。

睡眠の質の為にも、就寝3時間前には食事を終えてしまいましょう。

また、適度な運動もおすすめです。ウォーキングやヨガなど、自分に合った運動を継続的に行うことで、腸の動きが活発になり、腸内環境に良い影響を与えることができます。

腸内環境の状態をチェックしよう

ケアするだけでなく、自分の腸内環境の状況を知ることも大切です。

最も簡単なチェック方法は、毎日の便の状態を観察すること。形状や色、回数などから、腸内環境の状態を推測することができます。

一般的に、理想の便は、茶色~黄土色でバナナ型、においはきつくなく、すんなり出てくる状態だと言われています。

また、腸内細菌の種類や多様性など、より正確に知りたい場合は、「わたしの腸活サポートチェック」などの腸内フローラ検査キットの利用や、専門医への相談も検討してみましょう。「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

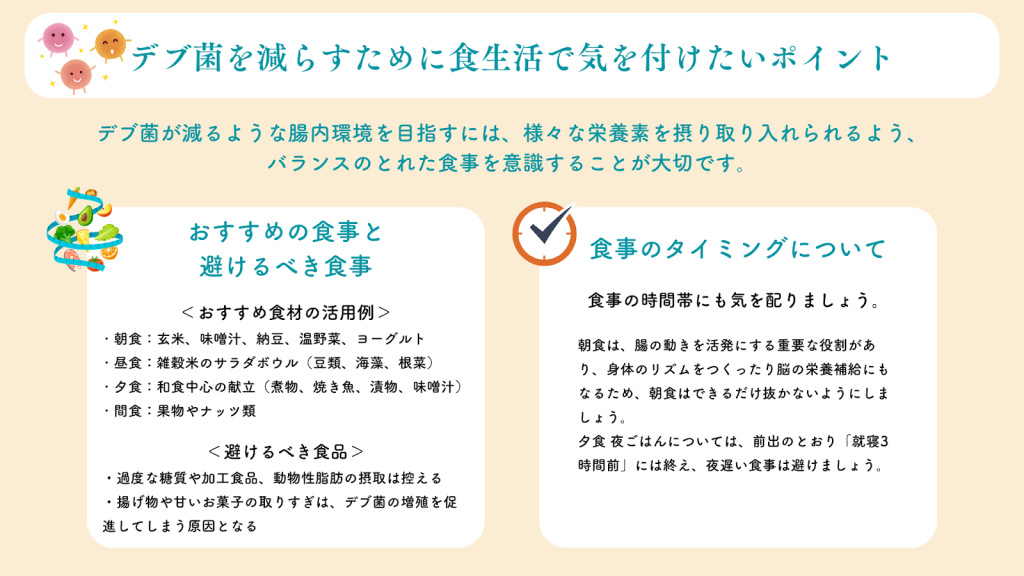

デブ菌を減らすために食生活で気を付けたいポイント

デブ菌が減るような腸内環境を目指すには、様々な栄養素を摂り入れられるよう、バランスのとれた食事を意識することが大切です。

同時に、プロバイオティクスとプレバイオティクスも欠かせません。プロバイオティクスは有用菌そのもの、プレバイオティクスは有用菌の餌となる食物繊維のことを指します。

この両方を意識的に摂り入れることで、より効果的に腸内環境を改善できるのです。

おすすめの食事と避けるべき食事

やせ菌を増やすのにおすすめなのが、前出のとおり、乳酸菌や食物繊維などプロバイオティクス・プレバイオティクス成分を含む食品。

乳酸菌を摂れる食品としては、ヨーグルトはもちろん、ぬか漬けや味噌、キムチなどの発酵食品がおすすめです。

また、食物繊維を多く含む食品は、野菜類(ごぼう、キャベツ、ブロッコリー、オクラなど)、海藻類(わかめ、のりなど)、きのこ類、穀物類(玄米など)などがあげられます。

おすすめ食材の活用例

朝食:玄米ごはん、味噌汁、納豆、温野菜、ヨーグルト

昼食:雑穀米のサラダボウル(豆類、海藻、根菜を使用)

夕食:和食中心の献立(煮物、焼き魚、漬物、味噌汁など)

間食:果物やナッツ類

一方で、避けるべき食品もあります。

過度な糖質や加工食品、動物性脂肪の摂取は控えめにしましょう。特に、揚げ物や甘いお菓子の取りすぎは、デブ菌の増殖を促進してしまう原因となります。

食事のタイミングについて

食事の時間帯にも気を配りましょう。

特に朝食は、腸の動きを活発にする重要な役割があります。また、身体のリズムをつくったり脳の栄養補給にもなるため、朝食はできるだけ抜かないようにしましょう。

夕食については、前出のとおり就寝3時間前には終え、夜遅い食事は避けましょう。

腸内環境が整うと期待できること

腸内環境を整えることで、実は体重管理以外にもさまざまな効果が期待できます。

まず、便通が改善され、むくみやだるさが解消されやすくなります。また、肌の調子も良くなることが多いのです。

免疫力の向上も期待できます。腸は、体の免疫細胞の7割が集中している重要な器官です。腸内環境が整うことで、風邪などの感染症にもかかりにくくなります。

さらに意外かもしれませんが、メンタルヘルスへの影響もあります。腸内環境は「第二の脳」とも呼ばれ、心の健康とも密接に関係しているのです。

腸内環境が改善されることで、気分の安定やストレス耐性の向上も期待できます。

健康的な腸内環境を目指して

腸内環境のバランスを整えることは、決して難しいことではありません。

毎日の食事に気を配り、規則正しい生活を心がけることが基本となります。

腸内環境も体型も、変化が急激に見えるものではありません。がらりと習慣を変えて改善を目指すのではなく、できることから少しずつ始めていくことがうまく続ける秘訣です。

また、腸内環境をケアするなかで、自身の腸内環境の変化を知りながら進めることもおすすめです。

「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

現在の状態を確認しながら、ご自身に合った方法で、理想的な腸内環境を目指していきましょう。