腸内環境の乱れが「起きられない」原因?充実した朝を迎えるために

関連キーワード

腸活

朝、なかなか起きられない。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。実は、この「起きられない」という症状には、腸内環境が大きく関係していることが最新の研究でわかってきました。

本記事では、腸内環境の乱れが睡眠に与える影響と、その改善方法についてご紹介します。

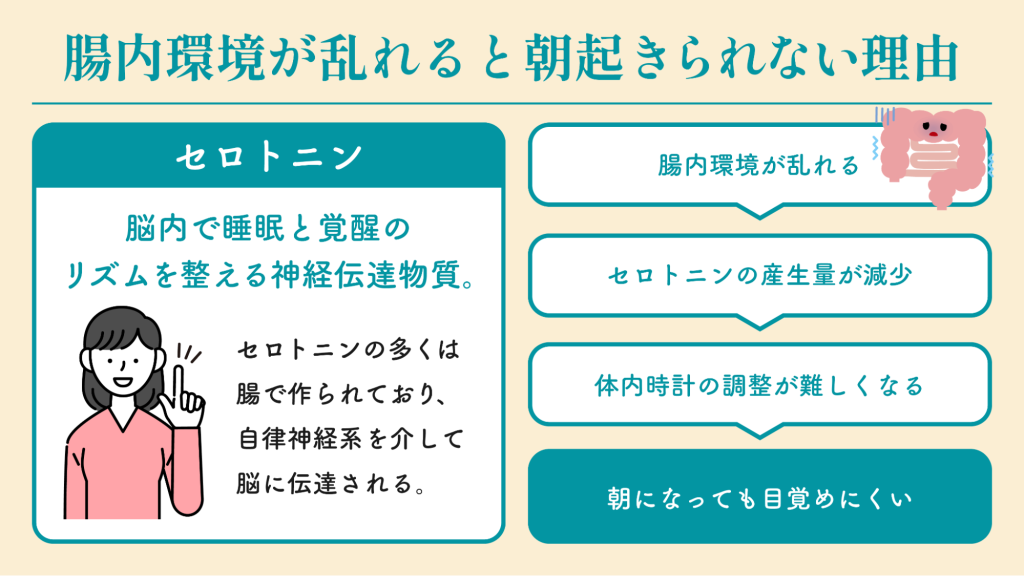

腸内環境が乱れると朝起きられない理由

私たちの腸内には数多くの細菌が存在し、腸内フローラを形成しています。腸内フローラは、消化を助けながら、同時に神経伝達物質の生成にも重要な役割を果たしています。特に、神経伝達物質の一つであるセロトニンの多くは腸で作られており、この物質は自律神経系を介して脳に伝達されます。

セロトニンは脳内で睡眠と覚醒のリズムを整える重要な物質です。腸内環境が乱れると、このセロトニンの産生量が減少し、脳への伝達も滞ってしまいます。その結果、体内時計の調整が難しくなり、朝になっても目覚めにくい状態を引き起こすのです。

さらに、腸内フローラの乱れは、神経を通じて脳のストレス反応も引き起こします。これによりストレスホルモンの分泌が増加し、さらに睡眠の質を低下させる悪循環が生まれます。

このように、腸内環境の乱れは、神経伝達物質の生成から自律神経系の働きまで、脳の機能に影響を及ぼしています。では、腸と脳がどのように関係しているのか、さらに詳しく見ていきましょう。

腸と脳の密接な関係

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、神経細胞が密集している器官です。腸には、脳に次いで多くの神経細胞が存在し、独自の神経系(腸管神経系)を形成しています。この腸管神経系は、脳と密接に連絡を取り合い、私たちの心身の状態に大きな影響を与えています。

特筆すべきは、腸がストレスに非常に敏感な器官だという点です。

交感神経が優位になり副腎からストレスホルモン(コルチゾール)が分泌されます。このホルモンは腸の血流を減少させ、腸のぜん動運動を抑制します。さらに、腸内の酸素や栄養分が不足することで有用菌(善玉菌)の活動が弱まり、腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。

また、腸内フローラの乱れ自体がストレスとなり、さらなる不調を引き起こす可能性があります。これらの相互作用が、睡眠の質に影響を与えているのです。

セロトニンとメラトニンのバランス

体内時計の調整に重要な役割を果たすセロトニンは、その大部分が腸で生成されています。

腸で生成されたセロトニンは副交感神経を刺激し、これが脳内でのセロトニン産生を促進するのです。脳内で作られたセロトニンは、さらにメラトニンへと変換され、睡眠リズムを整える働きをします。

つまり、腸内環境が乱れてセロトニンの産生が減少すると、メラトニンの分泌も減少し、睡眠リズムが乱れることになるのです。

健康的な睡眠のためには、セロトニンとメラトニンのバランスが重要です。腸内フローラが健康な状態を保っていれば、適切なタイミングでこれらのホルモンが分泌され、自然な眠気と目覚めを感じることができます。

次は、どのような要因が腸内環境を乱すのか、詳しく見ていきましょう。

腸内環境を乱す主な原因

腸内環境の乱れに繋がる原因の中でも特に影響が大きいのが、日々の食生活とストレスです。現代社会では、便利さを優先する生活により、腸内環境を整える時間や機会が減少しています。

たとえば、時間に追われて食事を急いだり、加工食品に頼りがちだったり、運動不足になりやすいなど、腸の健康に影響を与える習慣が日常的になっています。

不規則な食事、加工食品の過剰摂取、運動不足など、日常的な習慣が知らず知らずのうちに腸内フローラのバランスを崩している可能性があります。また、慢性的なストレスや睡眠不足も、腸内環境に大きなダメージを与えているのです。

食生活の影響

現代の食生活で特に問題となるのが、高脂肪・高糖質食品の過剰摂取です。これらの食品は腸内フローラのバランスを崩し、有害な細菌の増殖を促進してしまいます。また、食物繊維の摂取不足も深刻な問題です。

食物繊維は、有用菌の餌となり、腸内フローラの健全な発達を促進する重要な栄養素です。しかし、現代の食生活では、精製された食品が多く、食物繊維が不足しがちです。

この不足により有用菌の栄養源が減少し、腸内フローラの多様性が失われていきます。腸内フローラが減少すると、神経伝達物質であるセロトニンの産生が低下します。

セロトニンの減少は副交感神経を通じて脳内のセロトニン産生にも影響を与え、その結果、睡眠を促すメラトニンの分泌も減少することで、睡眠の質が低下することになるのです。

ストレスと腸内環境

ストレスが腸内環境に与える影響は、想像以上に大きいものです。ストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが乱れます。これにより、腸内フローラのバランスが崩れ、有害な細菌が増殖しやすい環境が作られてしまいます。

さらに、ストレスが続くと、交感神経の活性化によって腸の血流が減少し、腸内環境が悪化します。この状態が継続すると、腸内の炎症に繋がります。本来通過させるべきでない物質が体内に入り込み、免疫の過剰な反応を引き起こします。

この免疫反応は更なる炎症を促進し、腸内の有用菌の減少やセロトニン産生細胞の機能低下を招きます。その結果、腸でのセロトニン産生が減少し、副交感神経を介した脳内のセロトニン産生も低下することで、最終的に睡眠の質が悪化するのです。

腸内環境を整えるための食事法

腸内環境を改善するには、まず食事の見直しが重要です。腸内フローラのバランスを整えるためには、有用菌の餌となる食物繊維と、生きた有用菌を含む発酵食品を積極的に摂取することが効果的です。

また、腸内フローラは多様性が重要です。偏った食事ではなく、様々な種類の食品をバランスよく摂取することで、より健康的な腸内環境を作ることができます。一日三食、規則正しい食事を心がけることも大切です。

発酵食品の活用

発酵食品は、腸内環境を改善する上で非常に重要な役割を果たします。特に、ヨーグルトや納豆には、生きた有用菌が含まれており、腸内フローラの改善に効果的です。これらの食品を毎日の食事に取り入れることで、腸内環境を徐々に改善することができます。

発酵食品を効果的に摂取するポイントは、毎日少しずつ継続して食べることです。特に朝食での摂取がおすすめです。朝一番に有用菌を補給することで、一日を通じて腸内環境を整えやすくなります。

腸に良い食事メニュー例

腸内環境を整えるためには、水溶性食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが重要です。具体的には、きのこ類、海藻類、根菜類などが該当します。これらの食品は、有用菌の餌となり、腸内フローラの健全な発達を促進します。

また、消化に良い温かい食事を心がけることも大切です。冷たい食事は腸の働きを鈍らせる可能性があります。朝食には、温かいお味噌汁や野菜スープを取り入れるなど、腸に優しい食事を心がけましょう。次は、食事以外の生活習慣について見ていきます。

関連記事:腸活を成功させるには?菌のことから生活習慣までまるごと解説 – ミルテル

腸内環境改善のための生活習慣

腸内環境の改善には、食事だけでなく、日々の生活習慣の見直しも重要です。特に、朝のルーティンを整えることで、腸の働きを活性化し、一日を通じて快適な状態を保つことができます。

また、適度な運動やストレス管理も、腸内環境の改善に大きく貢献します。過度な運動はストレスとなりますが、適度な運動は腸の働きを促進し、ストレス解消にも効果的です。

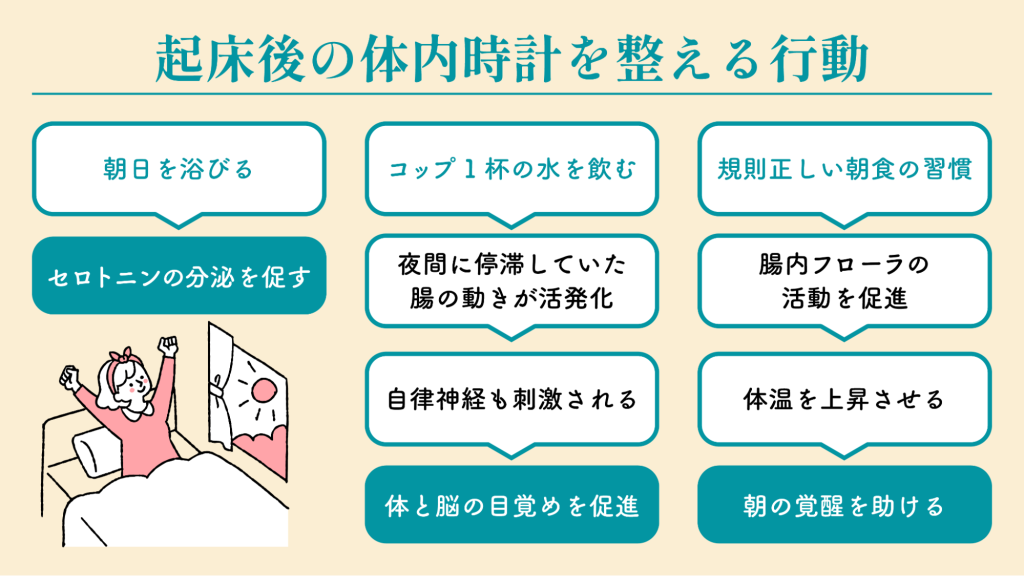

起床後の体内時計を整える行動

朝の光と活動は、体内時計のリズムを整える重要な役割を果たします。起床後は、まずカーテンを開けて朝日を浴びることで、体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を促します。

この光による刺激は、夜間のメラトニン分泌タイミングにも影響を与え、夜の良質な睡眠にもつながります。次に、コップ1杯の水を飲むことをおすすめします。夜間に停滞していた腸の動きが活発になり、自律神経も刺激されることで、体と脳の目覚めを促進します。

可能であれば、朝の短い散歩も効果的です。軽い運動と日光浴を組み合わせることで、より確実に体内時計を整えることができます。

また、規則正しい朝食の習慣も重要です。空腹のまま活動を始めると、腸に負担がかかり、腸内環境が乱れやすくなります。朝食は腸内フローラの活動を促進し、体温を上昇させることで、朝の覚醒を助けます。

特に発酵食品や食物繊維を含む温かい食事は、腸内環境を整えながら、自然な目覚めをサポートします。

関連記事:便秘解消に効果的な食物繊維の取り入れ方とおすすめ食品 – ミルテル

運動が腸に与える効果

適度な運動は、腸の働きを活性化する効果があります。特に、軽いウォーキングやヨガは、腸のぜん動運動を促進し、腸内環境の改善に効果的です。また、腸を刺激するストレッチも、腸の働きを助ける良い運動となります。

運動は、ストレス解消にも効果的です。ストレスが軽減されることで、腸内環境も改善されやすくなります。ただし、激しい運動は逆効果となる可能性があるため、自分の体力に合わせた適度な運動を心がけましょう。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

腸内環境の改善がもたらす睡眠への効果

腸内環境を整えることで、特に睡眠の質が大きく改善されます。その理由は主に3つあります。

まず、健康な腸内環境では、セロトニンの産生が適切に行われ、副交感神経を介して脳内のセロトニン産生も促進されます。これにより、夜間のメラトニン分泌が整い、自然な眠気と目覚めのリズムが確立されます。

次に、腸内フローラが整うことで、慢性的な炎症が抑えられ、ストレスホルモンの過剰分泌が抑制されます。これにより、夜間の深い睡眠が得られやすくなり、朝までぐっすりと眠ることができます。

さらに、腸内環境が改善されると、体内時計を調整する神経伝達物質のバランスが整います。その結果、朝は自然と目が覚め、すっきりとした目覚めを実感できるようになります。

このように、腸内環境の改善は、複数の経路を通じて質の高い睡眠をもたらし、朝の目覚めの問題を解決する重要な鍵となるのです。

良質な睡眠がもたらすメンタルへの効果

腸内環境が改善され、質の高い睡眠が得られるようになると、日中のメンタル面にも大きな変化が現れます。深い睡眠によって脳の疲労回復が促進され、ストレス耐性が向上します。

また、規則正しい睡眠リズムが確立されることで、気分の波が安定し、日中のパフォーマンスも向上します。これにより、仕事や生活により前向きに取り組めるようになるのです。

長期的に腸を整えるコツ

腸内環境の改善は、一朝一夕には実現できません。継続的な取り組みが重要です。そのためには、無理のない、続けやすい方法を見つけることが大切です。

日常生活の中で、少しずつできることから始めましょう。例えば、朝食に発酵食品を一品加えるところから始めて、徐々に良い習慣を増やしていくのがおすすめです。

まとめ|腸を整えて朝から元気な毎日を実現しよう

腸内環境と生活習慣には、深い関係があります。特に、睡眠の質は腸内環境に大きく影響されることがわかってきました。朝の目覚めを改善するためには、腸内環境を整えることが重要なのです。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、生活習慣による影響を評価します。その結果に基づいて、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 朝の目覚めに悩みを抱えている方

- 食生活の乱れが気になる方

- ストレスによる体調不良を感じている方

- 健康管理を本格的に始めたい方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健やかな腸内環境を育て、充実した毎日を過ごしましょう。