腸の病気とは?原因・症状・予防法を徹底解説

関連キーワード

腸活

近年、腸の病気に悩む人が増えています。例えば腸の病気には、過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、虚血性腸炎、感染性腸炎、大腸憩室炎、大腸ポリープ、大腸がん等があげられます。その背景には現代社会の食生活の乱れやストレスの増加があるのです。

腸の健康は全身の健康に直結しており、腸内環境を整えることがさまざまな病気の予防につながります。この記事では腸の病気の原因や症状、そして日常生活で実践できる予防法までを徹底解説します。

近年、腸の病気に悩む人が増えています。過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、虚血性腸炎、感染性腸炎、大腸憩室炎、大腸ポリープ、大腸がんなど腸の疾患が見られます。その背景には現代社会の食生活の乱れやストレスの増加があるのです。

腸の健康は全身の健康に直結しており、腸内環境を整えることがさまざまな病気の予防につながります。この記事では腸の病気の原因や症状、そして日常生活で実践できる予防法までを徹底解説します。

腸の病気が増えている理由|現代社会の生活習慣が腸に与える影響

現代社会では、腸の病気に悩む人が年々増加傾向にあります。これには私たちの日常生活が大きく関わっています。また、日々のストレスも腸の健康に悪影響を及ぼします。

ストレスを感じると自律神経が乱れ、腸のぜん動運動が低下することで、慢性的な便秘や下痢などの症状が現れるのです。さらに、運動不足も腸の動きを鈍らせる要因です。

デスクワークが増え、身体を動かす機会が減少したことで、腸の働きが弱まっている人が多いのが現状です。これらの生活習慣の変化が複合的に作用し、腸の病気が増加しているのです。

このように腸の健康は日々の生活習慣に左右されますが、食生活の改善によって腸内環境を整えることができます。

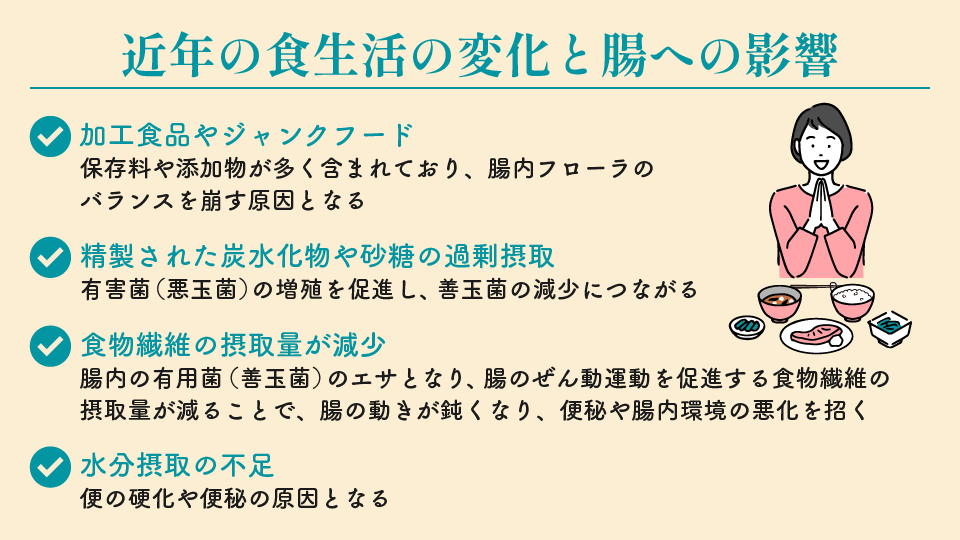

近年の食生活の変化と腸への影響

現代の食生活は、腸の健康に大きな影響を与えています。特に問題なのは、加工食品やジャンクフードの摂取が増加していることです。

これらの食品には保存料や添加物が多く含まれており、腸内フローラのバランスを崩す原因となります。また、精製された炭水化物や砂糖の過剰摂取は、有害菌(悪玉菌)の増殖を促進し、有用菌(善玉菌)の減少につながるのです。

一方で、現代人の食生活では食物繊維の摂取量が減少しています。食物繊維は腸内の有用菌のエサとなり、腸のぜん動運動を促進する重要な栄養素です。

その摂取量が減ることで、腸の動きが鈍くなり、便秘や腸内環境の悪化を招きます。さらに、忙しい生活の中で水分摂取が不足している人も多く、これも便の硬化や便秘の原因となっています。

関連記事:有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

ストレスが腸の健康を損なうメカニズム

脳と腸は「脳腸相関」と呼ばれる密接な関係を持っており、私たちがストレスを感じると腸の機能に直接影響します。

ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、特に交感神経が優位になることで腸のぜん動運動が抑制されます。その結果、便秘や下痢などの症状が現れるのです。

また、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が増加すると、腸の粘膜が弱まり、腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。具体的には、コルチゾールの慢性的な分泌によって炎症性サイトカインが増加し、これによって腸粘膜のタイトジャンクション(細胞間の接着結合)のタンパク質発現が抑制されるのです。

その結果、腸の粘膜バリア機能が低下し、腸内の粘液の分泌や抗菌物質も減少して、腸内フローラのバランス維持が難しくなります。ストレスを受け続けると腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増えることで炎症が起こりやすくなるのです。

このような腸内の炎症が慢性化すると、腸管の栄養吸収機能が低下し、必要な栄養素を十分に取り込めなくなります。また、弱まった腸の粘膜バリアから悪玉菌や毒素が血液中に漏れ出す「リーキーガット症候群」と呼ばれる状態になることもあります。

これにより全身の炎症反応が誘発され、健康問題(自己免疫疾患やアレルギー、慢性疲労など)につながる可能性もあるのです。

ストレスによって腸の機能が低下すると、神経伝達物質であるセロトニンの産生も減少し、心の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。このように脳と腸は双方向に影響し合っており、精神的な健康と腸の健康は切り離せない関係にあります。

主な腸の病気とその特徴|どんな症状があるのか?

腸の病気には多くの種類がありますが、代表的なものとして「炎症性腸疾患(IBD)」と「過敏性腸症候群(IBS)」が挙げられます。

これらの疾患はそれぞれ異なる特徴と症状を持っています。炎症性腸疾患は腸の粘膜に炎症が起こる自己免疫疾患の一種病気です。一方、過敏性腸症候群は腸の機能異常による症状が現れるものの、検査では炎症や異常が見つからない機能性疾患です。

腸の病気の初期症状としては、便の異常が最も一般的です。下痢や便秘を繰り返したり、血便や粘液便が出たりすることがあります。

また、腹痛や腹部膨満感、ガスが溜まる感覚なども典型的な症状です。さらに、腸の機能が低下することで栄養吸収が妨げられ、全身の倦怠感や体重減少につながることもあります。

過敏性腸症候群(IBS)とは?|ストレスとの関係と症状

過敏性腸症候群(IBS)は、腸の機能異常によって起こる代表的な消化器疾患です。

IBSの発症や症状悪化には腸内細菌叢(腸内フローラ)の変化も大きく関わっています。IBSの患者さんでは、「ディスバイオシス」と呼ばれる腸内細菌のバランスの乱れが確認されています。

具体的には、腸内環境を整えるビフィズス菌や腸の粘膜を保護する酪酸産生菌などの有益な細菌が減少し、代わりにガスを多く産生するメタン産生菌や硫黄還元菌などが増加する傾向にあるのです。

こうした腸内環境の変化により、発酵しやすい食品成分(FODMAP)を摂取した際に過剰なガスが産生され、腹部膨満感や腹痛といったIBSの症状が引き起こされます。

IBSの大きな特徴は、腹痛や腹部不快感と便通の異常(下痢または便秘)が繰り返し起こることですが、内視鏡検査などでは明らかな異常が見つからないことです。

IBSとストレスの関係は非常に密接で、多くの患者さんがストレスや緊張によって症状が悪化することを経験します。ストレスを感じると腸の知覚過敏が起こり、通常なら感じない程度の腸の動きも痛みとして感じるようになるのです。

また、脳と腸の情報伝達が乱れることで、腸のぜん動運動が異常をきたし、下痢や便秘の症状が現れます。

IBSの症状は大きく分けて下痢型、便秘型、混合型の3つに分類されます。下痢型は食後に腹痛を伴う下痢が起こりやすく、便秘型は硬い便が出にくく、お腹が張る感覚が強いのが特徴です。

混合型は下痢と便秘を交互に繰り返します。いずれの場合も、症状がいつ現れるか予測できないことが患者さんの不安を高め、生活の質を下げる要因となっています。

炎症性腸疾患(IBD)|クローン病と潰瘍性大腸炎の違い

炎症性腸疾患(IBD)は、腸に慢性的な炎症が起こる病気の総称で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎の2つに分類されます。

IBDの発症や進行には、腸内フローラの変化も重要な役割を果たしています。IBD患者では、健康な人と比較して腸内細菌の多様性が大きく低下していることが明らかになってきました。

特に、腸内環境の維持に重要な酪酸などの短鎖脂肪酸を産生する細菌(酪酸産生菌)が減少し、その代わりに酸素に強い細菌種(プロテオバクテリアなど)が増加する特徴があります。この細菌バランスの変化が腸内の炎症を促進し、腸管バリア機能の破綻や潰瘍の発症につながるのです。

これらの疾患は共に免疫系の異常が関与していますが、炎症が起こる場所や症状には違いがあります。クローン病は口から肛門までの消化管全体に炎症が起こる可能性があり、特に小腸と大腸に症状が現れやすいのが特徴です。

一方、潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に炎症が起こり、直腸から連続的に上行結腸へと広がっていきます。

IBDの主な症状には、血便、腹痛、下痢、体重減少などがあります。クローン病では腹痛が主な症状となることが多く、腸管が狭くなる「狭窄」や、腸と腸、あるいは腸と他の臓器をつなぐ異常な通路「瘻孔」が形成されることもあります。

潰瘍性大腸炎では血便が特徴的で、重症例では1日に何度も血便を伴う下痢が起こります。また、どちらの疾患も腸での栄養吸収が妨げられるため、栄養不良や貧血などの全身症状を伴うことがあります。

IBDの治療は、炎症を抑えて症状を緩和し、再燃を防ぐことを目的としています。

症状が重い場合や薬物療法が効かない場合には手術が検討されることもあります。IBDは完治が難しい慢性疾患ですが、適切な治療と生活管理によって症状をコントロールし、通常の生活を送ることが可能です。

腸の病気を引き起こす主な原因

腸の病気を引き起こす原因は複数あり、これらが複合的に作用することで症状が現れます。特に大きな影響を与えるのが日々の生活習慣です。

食事、運動、睡眠、ストレス管理などの生活習慣が乱れると、腸の健康状態に直接影響を及ぼします。特に高脂肪・高糖質の食事や食物繊維の摂取不足は、腸内環境の悪化につながるのです。

こうした食習慣は腸内フローラのバランスを大きく変化させ、「ディスバイオシス」と呼ばれる状態を引き起こします。

具体的には、有益な細菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)が減少し、炎症を促進する細菌が増加するのです。これにより腸内で短鎖脂肪酸の産生が減少し、腸の粘膜を保護する機能が低下します。

また、過度な飲酒や喫煙も腸の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こす原因となります。

ストレスも腸の健康に大きく影響します。慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、腸のぜん動運動を低下させます。

腸の健康を維持するためには、これらの原因を理解し、日常生活で予防策を講じることが大切です。特に食習慣は腸の健康に直接影響するため、より詳しく不適切な食習慣と腸の病気の関係について解説します。

不適切な食習慣と腸の病気

現代社会では便利さを追求するあまり、腸に負担をかける食習慣が広がっています。特に高脂肪食や加工食品の過剰摂取は腸内フローラのバランスを崩す大きな要因です。

この変化により、腸内では炎症を促進する物質が増え、腸を保護する短鎖脂肪酸などの物質が減少します。高脂肪食は特定の細菌群の増殖を促し、腸粘膜を保護する粘液層を薄くすることで、バリア機能を弱めます。

また、これらの食品から作られる有害な物質が腸の壁を刺激して炎症を引き起こします。さらに、善玉菌の減少により酪酸などの短鎖脂肪酸の産生が減少し、腸粘膜の修復能力や免疫調節機能の低下につながります。

その結果、腸内環境が悪化し、炎症が起こりやすくなるのです。

特に注意が必要なのはトランス脂肪酸や人工添加物を多く含む食品です。ファストフード、加工肉、スナック菓子などに含まれるこれらの成分は、腸の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす可能性があります。

また、これらの食品は食物繊維が少なく、腸のぜん動運動を低下させる原因にもなります。食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、便のかさを増して排便を促進する重要な栄養素です。

その摂取不足は便秘やそれに伴う腸内環境の悪化につながります。飲み物の選択も腸の健康に影響します。

過剰なアルコールやカフェインの摂取は腸の粘膜を刺激し、下痢や腹痛の原因となることがあります。また、これらの飲み物は利尿作用があるため、体内の水分バランスを崩し、便秘のリスクを高める可能性もあります。

運動不足と腸の働き

現代社会ではデスクワークが増え、身体を動かす機会が減少していますが、この運動不足が腸の健康に大きな影響を与えています。

適度な運動は腸のぜん動運動を促進し、消化と排便を助ける重要な役割を果たしています。

また、運動は腸内細菌の多様性を高め、有益な細菌の増加を促すことがわかっています。定期的な運動によって、酪酸を産生する細菌が増加し、腸の健康維持に重要な短鎖脂肪酸の産生が促進されます。

これらの物質は腸粘膜を強化し、免疫機能を調整する働きがあります。逆に運動不足が続くと、腸内細菌の多様性が低下し、炎症を促進する細菌が増加する傾向にあります。その結果、腸の動きが鈍くなり、便秘や腸内環境の悪化を招くのです。

長時間座り続ける生活は腹部への圧迫が少なく、腸を刺激する機会が減ります。その結果、腸内のガスが滞留しやすくなり、腹部膨満感や不快感の原因となります。

また、腸の血流も低下することで、栄養素の吸収や老廃物の排出が妨げられ、腸の機能全体が低下してしまいます。ガスが腸内に溜まると、腸が拡張して痛みや不快感を引き起こすこともあります。

運動には腸の動きを活性化させるだけでなく、ストレス軽減の効果もあります。適度な運動によって分泌されるエンドルフィンは、気分を高揚させ、ストレスを軽減する効果があります。

先ほど説明したように、ストレスは腸の健康に悪影響を及ぼすため、運動によるストレス軽減は間接的に腸の健康維持にも貢献するのです。

腸の病気を防ぐための生活習慣|今日からできる腸活

「腸活」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは腸内環境を整え、健康な腸を維持するための生活習慣を指します。

腸活は特別なことではなく、日常生活の中で無理なく続けられる習慣の積み重ねが重要です。腸活の基本は「食事」「運動」「ストレス管理」の3つです。

これらをバランスよく取り入れることで、腸の健康を維持し、病気を予防することができます。まず、食事面では規則正しい食生活が大切です。

腸の機能は体内時計(サーカディアンリズム)と密接に関わっているため、毎日同じ時間帯に食事をとることで腸のリズムが整います。また、よく噛んで食べることも重要で、唾液に含まれる消化酵素が食べ物と混ざることで、胃や腸での消化負担が軽減されます。

このように腸活は特別なことではなく、日常生活の中で意識的に取り入れられる習慣です。次は、より具体的な腸内環境を整える食事法について解説します。

関連記事:腸活の簡単なやり方は?忙しい人でもすぐに取り入れられる6つの方法 – ミルテル

腸内環境を整える食事法|腸に良い食品と悪い食品

腸内環境を整えるためには、日々の食事選びが非常に重要です。腸に良い食品を意識して取り入れることで、腸内フローラのバランスを整え、健康な腸を維持することができます。

まず注目したいのが発酵食品です。ヨーグルトや納豆、キムチ、味噌などの発酵食品には生きた善玉菌が含まれており、これらを摂取することで腸内の善玉菌が増え、腸内環境が改善されます。

特に乳酸菌やビフィズス菌は腸内の免疫機能を高め、病原菌から腸を守る役割を果たします。次に重要なのが食物繊維です。

野菜、果物、海藻、きのこ類、全粒穀物などに豊富に含まれる食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸という腸の健康に重要な物質を作り出します。また、便のかさを増やし、腸のぜん動運動を促進する効果もあります。

オリゴ糖も腸に優しい食品の一つです。玉ねぎ、バナナ、はちみつなどに含まれるオリゴ糖は、善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善します。

特にビフィズス菌の増殖を促す効果があり、腸内フローラのバランスを整えるのに役立ちます。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介 – ミルテル

ストレスを軽減する習慣|腸の健康を守るメンタルケア

ストレスが腸の健康に大きな影響を与えることは既に説明しましたが、ここではストレスを軽減するための具体的な方法をご紹介します。

まずお勧めしたいのは、メディテーション(瞑想)やマインドフルネスの実践です。

静かな環境で深い呼吸に集中し、心を落ち着かせる時間を持つことで、自律神経のバランスが整います。特に腹式呼吸は副交感神経を優位にし、腸のぜん動運動を促進する効果があります。

1日10分程度の瞑想を習慣にするだけでも、ストレスホルモンの分泌が減少し、腸の健康に良い影響を与えることが研究で示されています。ヨガも効果的なストレス解消法です。

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、エンドルフィンの分泌を促進し、気分を高揚させる効果があります。また、運動中は日常の悩みから離れ、心をリフレッシュする時間にもなります。

このようにストレスを軽減する習慣を取り入れることで、腸の健康を守ることができます。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

腸の病気を早期発見するためのチェックポイント

腸の病気は早期発見が重要です。初期段階で適切な対処をすることで、症状の悪化を防ぎ、より良い予後が期待できるからです。

自分自身で日常的にチェックできるサインがいくつかあります。まず注目すべきは便の状態です。詳しく見ていきましょう。

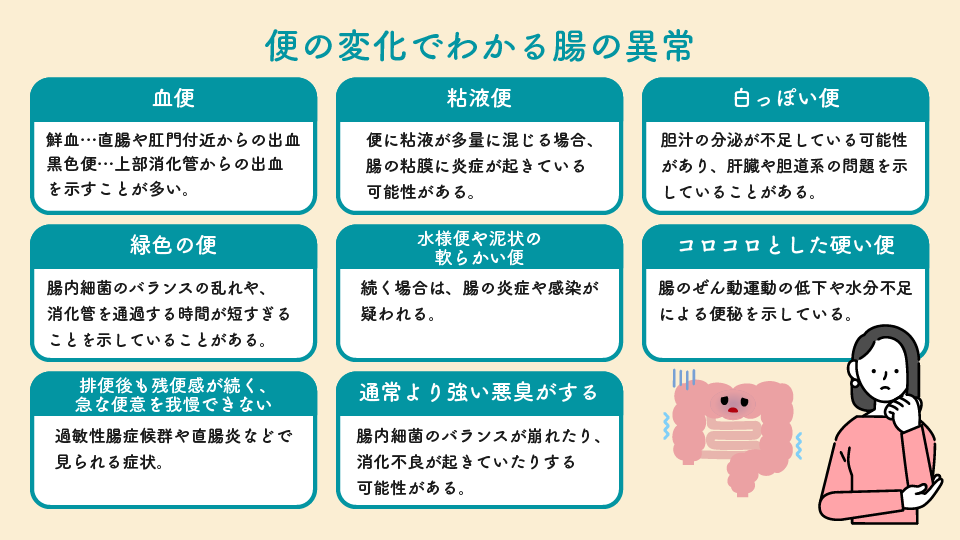

便の変化でわかる腸の異常

便の状態は腸の健康状態を直接反映するバロメーターです。日々の便の変化に注意を払うことで、腸の異常を早期に発見することができます。

特に警戒すべきは血便です。鮮血が混じる明らかな血便や、黒色タール便は消化管出血を示しています。

鮮血は直腸や肛門付近からの出血を、黒色便は上部消化管からの出血を示すことが多いです。どちらの場合も、炎症性腸疾患や大腸がん、痔などの可能性があるため、医師の診察を受けることが重要です。

粘液便も注意が必要です。便に粘液が多量に混じる場合、腸の粘膜に炎症が起きている可能性があります。

特に血液と粘液が混ざった状態が続く場合は、炎症性腸疾患や感染性腸炎の可能性が高いため、医療機関での検査が必要です。便の色の異常も見逃せないサインです。

白っぽい便は胆汁の分泌が不足している可能性があり、肝臓や胆道系の問題を示していることがあります。緑色の便は腸内細菌のバランスの乱れや、消化管を通過する時間が短すぎることを示していることがあります。

便の形状や硬さも重要な情報です。水様便や泥状の軟らかい便が続く場合は、腸の炎症や感染が疑われます。

逆に、コロコロとした硬い便は腸のぜん動運動の低下や水分不足による便秘を示しています。排便の感覚も注目すべきポイントです。

排便後も残便感が続く、あるいは急な便意を我慢できないなどの症状がある場合は、直腸や肛門の感覚が過敏になっている可能性があります。これは過敏性腸症候群や直腸炎などで見られる症状です。

便の臭いの変化も見逃せない情報です。通常より強い悪臭がする場合は、腸内細菌のバランスが崩れたり、消化不良が起きていたりする可能性があります。

腸の検査方法と受診の目安

腸の健康状態を調べるためには、いくつかの検査方法があります。特にIBSやIBDの診断・管理においては、症状や重症度に応じた適切な検査の選択が重要です。

IBSの診断では主に症状に基づく評価(腹痛や腹部不快感と便通異常の関連性)が行われ、他の疾患を除外するための検査が中心となります。血液検査で炎症マーカーの正常値を確認し、必要に応じて腸の炎症がないことを確認します。IBSの患者さんでは、食物不耐性の評価も重要で、FODMAPと呼ばれる発酵性炭水化物への反応を調べる食事テストが行われることもあります。

一方、IBDの診断・経過観察には、便中カルプロテクチン測定が有用です。これは腸の炎症を鋭敏に反映するバイオマーカーで、IBDの活動性評価に広く用いられています。また、大腸内視鏡検査は、IBDの確定診断に不可欠な検査です。これにより炎症や潰瘍の範囲・程度を直接観察でき、組織検査(生検)も行えます。クローン病では小腸の評価も重要なため、小腸内視鏡検査やカプセル内視鏡検査、MRエンテログラフィーなどの特殊な検査も用いられます。

これらの検査は患者さんの症状や経過に応じて適切に組み合わせて行われ、正確な診断と効果的な治療管理につながります。腹痛や便通異常が続く場合は、IBSやIBDの可能性を考慮して医療機関を受診することをお勧めします。

まとめ|腸の健康を守るために今すぐできること

腸の健康は全身の健康に直結しています。この記事で解説してきたように、腸内環境を整えることで病気の予防や症状の改善につながります。

腸の健康は日々の小さな習慣の積み重ねで維持されます。一つひとつの健康習慣を無理なく続けることが、長期的な健康につながるのです。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、最適な改善方法をご提案いたします。その結果に基づいて、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 慢性疲労が気になる方

- 腸の調子が気になる方

- 慢性的な便秘や下痢に悩んでいる方

- ストレスが多い生活を送っている方

- 食生活の乱れが気になる方

- 腸の健康を通じて全身の健康を維持したい方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健康な腸を育てましょう。腸内フローラのチェックは半年に1回程度行うことで、腸内環境の変化を把握し、早期に対策を取ることができます。