プロテインを飲むと便秘になる?便秘の原因と腸内環境を改善する方法を解説

関連キーワード

腸活

プロテインはタンパク質を手軽に摂取できますが、飲みすぎると便秘をはじめ腸の不調を引き起こす原因の1つです。

本記事ではプロテインの過剰摂取が便秘の原因になる理由や、乱れた腸内環境を整える方法を解説します。

タンパク質の1日の摂取目安推奨量は50~65g

成人のタンパク質摂取の推奨量は下記のとおりです。

| 年齢 | 推奨量(g/日) | |

|---|---|---|

| 男性 | 女性 | |

| 15~17歳 | 65 | 55 |

| 18~64歳 | 65 | 50 |

| 65歳以上 | 60 | 50 |

参考:厚生労働省

タンパク質の1日の摂取目安は18~64歳の男性で65g、65歳以上の男性で60g。15~17歳の女性で55g、18歳以上の女性で50gとされています。

タンパク質の耐容上限量(過剰摂取の上限値)は設定されていませんが、一般的には1.5g/kg体重/日以上や、エネルギー摂取量の20%以上を超える摂取には注意が必要とされています。

プロテインの過剰摂取は便秘の原因になる

適正量かつ体質にあったプロテインの摂取は、便秘の直接的な原因になる可能性はありません。

しかしプロテインの摂りすぎは、以下の仕組みで便秘を引き起こす場合があります。

- プロテインの過剰摂取やプロテインに頼った食生活で栄養素が偏る

- 偏った栄養の摂取で腸内の有害菌(悪玉菌)が増加する

- 腸内の有害菌が有用菌(善玉菌)より優位になる

- 腸の活動低下で便が硬くなり便秘になる

プロテインの過剰摂取は腸内環境を乱して便秘の原因になるほか、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。ここではプロテインの過剰摂取について、以下の2点を説明します。

- 栄養バランスの偏りで腸内環境が乱れる

- 便秘が原因でからだや心にも影響を及ぼす

また、プロテインの過剰摂取以外の便秘の原因や解消法は、以下のページで詳しく説明しているので、参考にご覧ください。

参考記事:便秘の解消法は?腸内環境を改善する食べ物やマッサージを解説

タンパク質の摂りすぎや栄養バランスの偏りで腸内環境が乱れる

プロテインには牛乳由来の動物性タンパク質を含むものや、大豆由来の植物性タンパク質を含むものがあます。牛乳由来のプロテインの過剰摂取は、動物性タンパク質の摂りすぎによって、腸内環境の乱れを引き起こす原因の1つです。

また、食事を置き換えるダイエット法など、プロテインに頼った食生活はタンパク質以外の栄養素の不足につながります。

動物性タンパク質の摂りすぎや摂取する栄養の偏りは「腸内フローラ」に悪影響を及ぼします。

腸内フローラとは腸内に存在する40兆個の細菌が生息する環境を指し、バランスが崩れると消化や排便に影響します。

腸内の有害菌は動物性タンパク質をエサに増加するため、プロテインの摂りすぎは、腸内フローラのバランスを乱す原因です。

また、プロテインに頼って栄養が偏った食生活では、腸内の有用菌のエサになる食物繊維が不足しやすく、こちらも腸内フローラのバランスの乱れにつながります。

腸内フローラのバランスが乱れると、血行不良になったりストレスを感じやすくなったりして、腸内の便を移動させるぜん動運動が鈍くなる場合があります。

便は大腸に到達した時点では液状で、大腸を通過して排泄されるまでに腸から水分が吸収され、通常の便の形状になります。しかし、ぜん動運動が鈍くなった腸内を便が通過するスピードは遅く、必要以上の水分が吸収されて硬くなるため、便秘になる仕組みです。

関連記事:腸内フローラの正体は?理想のバランス、免疫やメンタルに影響する役割についても解説

便秘が原因でからだや心にも影響を及ぼす

プロテインの摂取量が多く、食物繊維が不足すると適切な便の形成が妨げられ、腸の負担が増す場合があります。

腸内環境の乱れは便秘を引き起こすだけでなく、肌荒れやアレルギー、うつ病などさまざまな病気に関係すると考えられています。プロテインの過剰摂取は便秘以外に全身に悪影響を及ぼす可能性があります。

逆に便秘を含めた腸内環境の乱れによる全身の不調には、腸内環境の改善が効果的です。

プロテインの過剰摂取は便秘だけでなく下痢の原因にもなる

プロテインの過剰摂取は、便秘または下痢を引き起こす場合があります。

プロテインの摂りすぎで便秘や下痢が生じる2つの理由を説明します。

- 有害菌が優位になり腸の動きが乱れる

- 乳糖の消化吸収がうまくできない

有害菌が優位になり腸の動きが乱れる

プロテインの飲み過ぎは腸の働きが乱れる原因になり、便秘または下痢を引き起こします。プロテインの飲み過ぎで腸内の有害菌が優位になると、腸のぜん動運動が低下する場合や、腸内の有害物質を排出しようと過剰なぜん動運動になる場合があります。

腸のぜん動運動が低下すると、便が腸内にとどまる時間が長くなり、水分が過剰に吸収されて硬くなるため便秘につながります。一方、腸の活動が過剰になった場合は、便から十分水分を吸収できない状態で排泄されるため、下痢になります。

乳糖の消化吸収がうまくできない

牛乳由来のプロテインやプロテインを牛乳で割って飲んでいる場合、牛乳由来のプロテインや牛乳に含まれる乳糖の消化吸収ができず、下痢になるケースがあります。乳糖は牛乳や乳製品に含まれる糖で、ラクターゼと呼ばれる消化酵素が代謝に必要です。

日本人を含むアジア人の成人において、乳糖の代謝酵素「ラクターゼ」を産生できない人の割合は95%〜100%です。ラクターゼを持たない方は、乳糖の消化吸収をうまくできない場合があります。

大腸の腸内細菌も乳糖の分解を行えるため、ラクターゼがなくても乳糖の代謝は可能と考えられています。

しかし、一度に大量の乳糖を摂取すると下痢や腹痛を引き起こす「乳糖不耐症」の方が日本人全体の半数以上いると報告されており、プロテインを飲んだ際、プロテインに含まれる乳糖を消化吸収できず下痢になるケースがあります。

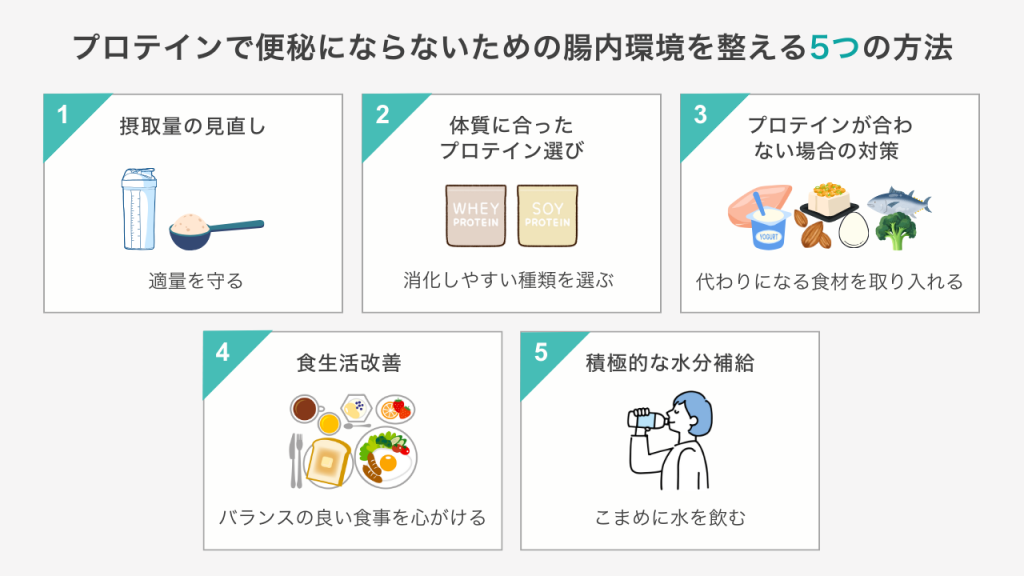

プロテインで便秘や下痢にならないよう腸内環境を整える方法

プロテインで便秘や下痢にならないよう、腸内環境を整える5つの方法を紹介します。

- プロテインの摂取量を見直す

- 体質にあったプロテインを選ぶ

- プロテインの代わりになる食品を摂取

- 栄養のバランスが取れた食生活に改善する

- 適切な水分補給を心がける

プロテインの摂取量を見直す

プロテインの摂取量を見直し、適切な量に調節し腸内環境を整えられます。プロテインに限らず、タンパク質の1日の摂取目安量は15歳以上の男性で65g、15歳以上の女性で50gから55gです。

プロテインに含まれるタンパク質の量はメーカーによって異なりますが、スプーン1杯に15gから20gがタンパク質量の目安です。一般的な粉末プロテインのプーン1杯で、1日に必要なタンパク質のうち男性では約4分の1、女性では約3分の1を摂取できます。

タンパク質は基本的に食事から摂取し、目安量から不足する分だけプロテインで補うとタンパク質の過剰摂取を避けられます。また、プロテインの摂取量を減らしても便秘や下痢などの不調が起こる場合は、高タンパク質な食品を取り入れて摂取量を確保すると良いです。

食事を改善し、できるだけプロテインに頼らない適正量のタンパク質摂取がおすすめです。

体質にあったプロテインを選ぶ

プロテインには牛乳由来のホエイプロテインや大豆由来のソイプロテインなど、複数の種類があり、体質にあったプロテインを選ぶと、腸内環境の乱れを防止できます。便秘がちな方には、便の量を増やす食物繊維が豊富に含まれるソイプロテインがおすすめです。

また、ホエイプロテインや牛乳由来のプロテインで下痢になる方は、乳糖を含まないプロテインを選びましょう。乳糖を含まないプロテインは次の2種類です。

- ソイプロテイン

- WPI(分離乳清タンパク質)タイププロテイン

WPIタイプのプロテインは、一般的なホエイプロテインからさらに乳糖を取り除いたものです。一般的なホエイプロテインよりも価格が高い傾向にありますが、乳糖が少ないだけでなく、タンパク質の含有量が高い点が特徴です。

プロテインで便秘や下痢などの不調がみられる際は、摂取量だけでなくプロテインの種類の変更も検討してください。

プロテインの代わりになる食品を摂取

プロテインの摂取量や種類を工夫しても便秘や下痢の症状をきたす場合は、プロテインの代わりになる食品の摂取がおすすめです。

プロテインが身体に合わない場合は、高タンパク質な食品を食事に取り入れると効率的にタンパク質を摂取できます。プロテインの代わりになる食材の例は次の通りです。

- 動物性タンパク質:鶏むね肉、卵、魚類 など

- 植物性タンパク質:大豆製品、雑穀類 など

ただし、肉類に含まれる脂質は腸内の有害菌のエサになり、食べ過ぎると腸内環境の悪化を招く可能性があります。

動物性のタンパク質を摂取する場合は、脂肪分が少ない肉類を選ぶ、あるいは腸内環境改善に効果的な良質な脂質を含む魚類を食事に取り入れましょう。

また、以下のコンビニやスーパーで手軽に手に取れる高タンパク質な食品もおすすめです。

- 牛乳

- ゆで卵

- ヨーグルト

- サラダチキン

- サバ缶 など

栄養のバランスが取れた食生活に改善する

腸内環境を整えて便秘を解消するにはタンパク質だけでなく、栄養バランスがとれた食生活が重要です。特に、腸内の有用菌を補う発酵食品、有用菌のエサになる食物繊維やオリゴ糖を豊富に含んだ食品を積極的に食事に取り入れると効果的に腸内環境を整えられます。

また、有用菌を増やす食品だけに偏った食事ではなく、幅広い食品を食べると腸内細菌の多様性を高められます。腸内細菌の多様性が高いと腸内環境が整いやすいため、幅広い食品を積極的に食べるようにしましょう。

関連記事:腸活にオススメの食べ物は?サプリメントやコンビニで買える食品を紹介

適切な水分補給を心がける

水分補給も積極的に行い、1日1.2Lを目安に水分を摂取しましょう。水分不足の状態だと腸内の便が硬くなりやすく、排便がスムーズにできません。

ただしアルコールや紅茶などは利尿作用があるため、水分不足には向かないので注意してください。

また水分不足は血流の悪化にもつながり、腸の活動低下にもつながります。水分補給をしつつ、身体を温めたり、マッサージや運動を取り入れて腸への血流を促進すると、より腸内環境を整える効果が見込めます。

プロテインを飲む際の注意点

プロテインを飲む際の注意点は下記のとおりです。

- 摂取を一度中断する

- 摂取量の調整やプロテインの種類変更を試す

- 持病がある方は医師に相談する

プロテインを飲んで便秘や下痢になった場合、一度プロテインの摂取を中断してください。

摂取量やプロテインの種類を工夫して症状が緩和される可能性がありますが、体質にあっていない場合は摂取を続けている間、症状が改善されない場合があります。

また、高齢者や子どもは成人男性や成人女性よりもプロテインの摂取量の基準が低く、過剰摂取になりやすい点に注意が必要です。

そのほか、何らかの持病がある方は自己判断でプロテインを摂取せず、医師に相談して適切な判断を心がけましょう。

プロテインの飲み方・生活習慣の改善で腸内環境を整えて便秘を解消しましょう

プロテインは過剰摂取やプロテインに頼った食事が原因で、便秘や下痢になる場合があります。腸内環境の乱れが原因で生じる不調の改善には、腸内環境を整えることが必要です。

プロテインの摂取量や種類を工夫したり生活習慣を改善すると、腸内環境を整えられて便秘や下痢の改善が期待できます。腸内環境改善の効果を実感するには、まず現状を知ることが大切です。

そこでミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」がおすすめです。「わたしの腸活サポートチェック」では、便中の細菌DNAを検査し、腸内細菌の種類とバランスを判断できます。

生活改善の効果が出ているか、現在の腸内細菌の状態をチェックし、より良い腸内環境を目指しましょう。