酪酸菌とは?知っておきたい健康メリットと摂り方のポイント

関連キーワード

腸活

近年注目を集めている「酪酸菌」は、腸内環境を整える有用菌(善玉菌)の一種です。

健康維持や腸内フローラの改善に効果的とされている酪酸菌ですが、一体どのようなはたらきを持ち、どの食品に含まれているのでしょうか?

本記事では酪酸菌の基本的な特徴や、その健康メリットについて分かりやすく解説します。腸活や免疫力向上を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事でわかること

・酪酸菌の基礎知識

・酪酸菌を増やしてくれる食品とは

・酪酸菌を効果的に摂る方法

酪酸菌のきほん

酪酸菌は、私たちの腸内に自然に存在する有用菌のひとつです。

名前にある「酪酸」という短鎖脂肪酸を作り出すことが特徴。この酪酸は、大腸の粘膜上皮の細胞にとって重要なエネルギー源となっています。

大腸の粘膜上皮は、バリア機能に関わる粘液の分泌や、水分やミネラルを吸収するといった役割があります。

この粘膜上皮の細胞が必要とするエネルギーのうち、約60~80%が酪酸でまかなわれていると言われているため、酪酸は腸の健康維持に欠かせない役割を果たしていることがわかります。

酪酸菌にはさまざまな種類がありますが、例をあげるならば、ファーミキューテス門のフィーカリバクテリウム属やロゼブリア属、日本人が発見したクロストリジウム属の宮入菌などがあります。

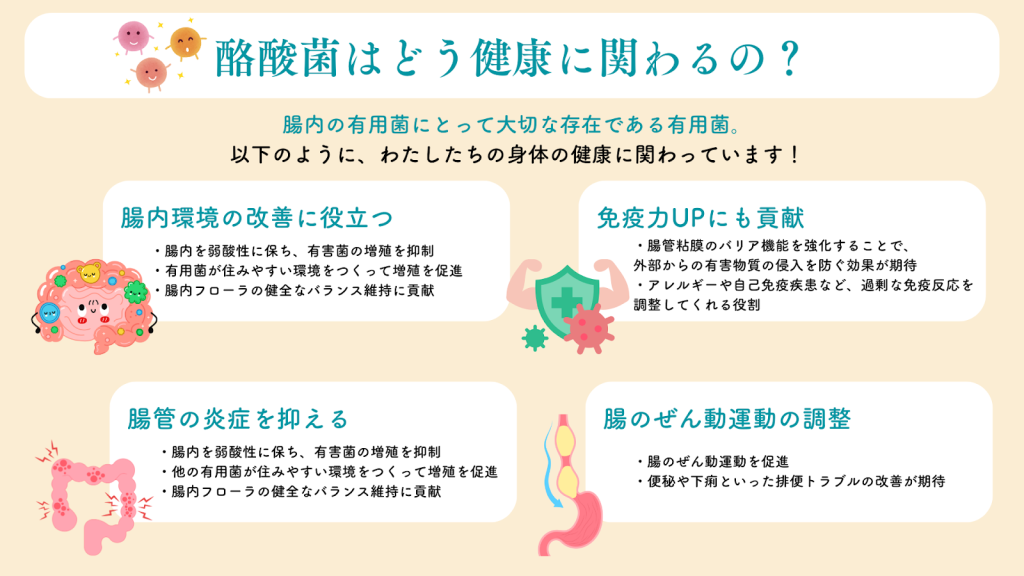

酪酸菌はどう健康に関わるの?

腸内の有用菌にとって大切な存在である酪酸菌。

酪酸菌が作り出す「酪酸」は、腸内環境を整えるだけでなく、腸の細胞を元気にし、免疫システムを調整する重要な役割を担っているのです。

どのようにわたしたちの身体の健康に関わっているのか、詳しく見ていきましょう。

腸内環境の改善に役立つ

酪酸菌の最も重要なはたらきは、腸内環境の改善。

酪酸を産生することによって、腸内を弱酸性に保ち、有害菌の増殖を抑制します。また、他の有用菌が住みやすい環境をつくって、有用菌の増殖を促進するはたらきもあり、腸内フローラの健全なバランス維持に貢献しています。

さらに、腸の粘膜を保護し、水分やミネラルの吸収を助けるはたらきもあります。これにより、より効率的な栄養摂取が可能になり、全身の健康維持にも良い影響を与えます。

免疫力UPにも貢献

酪酸菌は、腸管免疫システムの強化にも重要な役割を果たします。

腸内で産生される酪酸は、腸管粘膜のバリア機能を強化することで、外部からの有害物質の侵入を防ぐ効果が期待されています。また、アレルギーや自己免疫疾患などの、過剰な免疫反応を調整してくれる役割も報告されています。

腸管の炎症を抑える

酪酸菌が産生する酪酸には、腸の炎症を抑制するはたらきがあることが分かっています。

免疫が乱れると、攻撃性の強い免疫細胞が過剰に働いてしまいます。そうすると、自分の腸の細胞まで傷つけてしまい炎症を起こすことで「腸もれ(リーキーガット症候群)」という状態につながります。

先ほどの免疫力UPの内容に重なる部分もありますが、「腸もれ」は、腸のバリア機能が低下して、本来は吸収されないはずの食物アレルゲンや毒素が血液中に漏れ出す状態のこと。

この状態が続くと、アレルギー、自己免疫疾患、肌トラブル、疲労感、集中力低下など、全身の健康に悪影響を及ぼします。

腸の炎症を抑えるはたらきにより、炎症系の疾患や腸もれを防ぎ、全身の健康を守ることが期待されます。

腸のぜん動運動の調整

酪酸は、大腸の主要なエネルギー源であるため、腸のぜん動運動を促進します。

また、酪酸は腸の細胞にエネルギーを供給するだけでなく、腸の動きをコントロールする神経や筋肉の働きも整えます。

これにより、食べ物の消化や便の排出がスムーズになり、これにより、便秘や下痢といった排便トラブルの改善が期待できます。

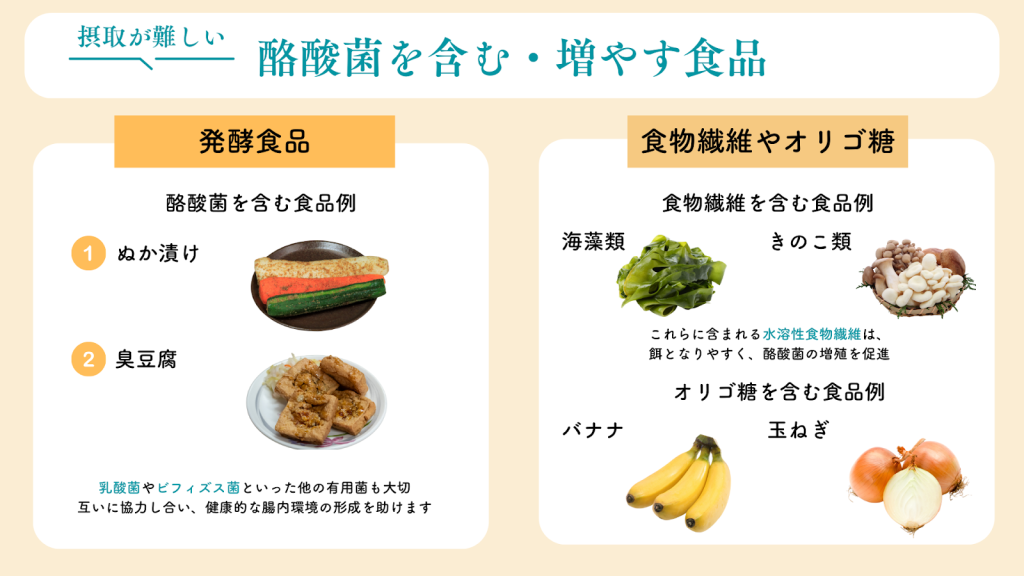

酪酸菌を増やす食品とは

実は、酪酸菌を含む食品は限られており、食品から摂取することが難しいです。

しかし積極的に役立つ食品成分を摂ることで、腸内で増やすことができます。

酪酸菌の多くは酸素のない環境でしか生きられない嫌気性菌。一般的な食品の製造環境では生存が困難です。

そのため、直接摂取できる食品は限られていますが、腸内で酪酸菌が増殖しやすい環境を整えることで、効果的に数を増やすことができます。

以下に、酪酸菌を含む食品と増やす食品をご紹介します。

発酵食品

酪酸菌を含む食品は、ぬか漬けや臭豆腐(台湾等の珍味)です。酪酸菌の餌となる、食物繊維などと一緒に摂りましょう。

また、有用菌は、互いに協力し合い、より健康的な腸内環境の形成を助けるため、乳酸菌やビフィズス菌といった他の有用菌も大切です。

実は、乳酸菌が作る乳酸や、ビフィズス菌が作る酢酸は、腸内で酪酸菌によって利用されて酪酸の原料になります。このように、酪酸菌だけでなく他の有用菌も一緒に育てることでさらに腸内環境を安定させることができます。

この菌同士の協力関係は、「クロスフィーディング」と呼ばれる重要な仕組みです。

乳酸菌やビフィズス菌が作り出す物質を、酪酸菌が栄養源として利用することで、より効率的に酪酸を作り出すことができます。

ヨーグルトや納豆、味噌、醤油や漬物など、さまざまな種類の発酵食品を取り入れましょう。

食物繊維やオリゴ糖

食物繊維やオリゴ糖は、酪酸菌の重要な栄養源となります。特に、海藻類やきのこ類、フルーツ類に含まれる水溶性食物繊維は、餌となりやすく、酪酸菌の増殖を促進します。また、玄米や雑穀なども、良い供給源となります。

水溶性食物繊維は腸内で発酵されやすく、酪酸菌のエネルギー源として利用されやすい成分です。さらに、これらの食品には、酪酸菌の成長を促進する様々な栄養成分も含まれているため、相乗効果が期待できます。

オリゴ糖が含まれるバナナや玉ねぎも、ぜひ取り入れましょう。

サプリメントで摂取するという方法も

食生活のほかにも、サプリメントで補うという方法もあります。

酪酸菌サプリメントは、確実に酪酸菌を摂取できる方法の一つ。選ぶ際は、続けやすい形状や価格か、他の成分は何が配合されているか、などのポイントに注目すると良いでしょう。

ただし現在のところ、サプリメントとして摂取できる酪酸菌は、宮入菌の一種類のみ。

腸の中に住む多くの酪酸菌は、腸内で増殖させなければいけません。そのため、サプリメントを飲用する際もそれだけに頼るのではなく、上記でお伝えした食品成分を積極的に摂ることが重要です。

摂取タイミングについて

サプリメントは基本的に食品なので、どのタイミングに飲んでもよいと考えられています。

また、乳酸菌などは胃酸に弱いため、タイミングを調整することもありますが、宮入菌については芽胞と呼ばれる強力な殻に包まれているため、生きて腸まで届きやすくなっています。

サプリメント全般に言えることですが、腸内環境をはじめ身体が変わることには時間がかかります。毎日欠かさず摂り、おなかの様子を観察しましょう。

まとめ

酪酸菌は、腸内環境の改善から免疫力の向上まで、私たちの健康に多くの恩恵をもたらしてくれる大切な菌です。また、腸内環境を整えることは、単に消化の改善だけでなく、全身の健康維持に重要な役割を果たします。

腸内環境を整えるならば、自身の腸内環境を知りながら進めることは大切です。ミルテルの「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

ぜひ、検査結果やご自身の生活スタイルに合わせて、腸内環境の改善方法を検討してみてください。