睡眠の質を改善したいあなたへ! サプリメントの選び方から生活改善までわかりやすく解説

関連キーワード

腸活

「なかなか眠れない…」「夜中に何度も目が覚めてしまう…」「朝起きても疲れが残る…」

こうした睡眠の悩みを抱える方が近年増加しています。実際、令和元年の「国民健康・栄養調査」によると男女ともに、2割以上の人が「睡眠全体の質に満足できなかった」、3割以上の人が「日中、眠気を感じた」と答えています。

良い睡眠には、睡眠の「時間」と「質」の両方が大切とされています。また、お互いが作用しあっているため、「質」を損なうと、せっかく睡眠時間を長くとっても良い睡眠にならず、睡眠不足となってしまいます。

そんな睡眠の質を高めたいとき、手軽に取り入れられる方法のひとつとして、サプリメントが注目されています。

ただし、変化を実感するためには、正しい知識と選び方を知ることが大切です。この記事では、睡眠サプリメントの成分や選び方、そして生活習慣の改善ポイントまで、詳しく解説します。

本記事でわかること

・睡眠の質を下げる原因

・睡眠の質改善に働きかける成分

・生活習慣からのアプローチ方法

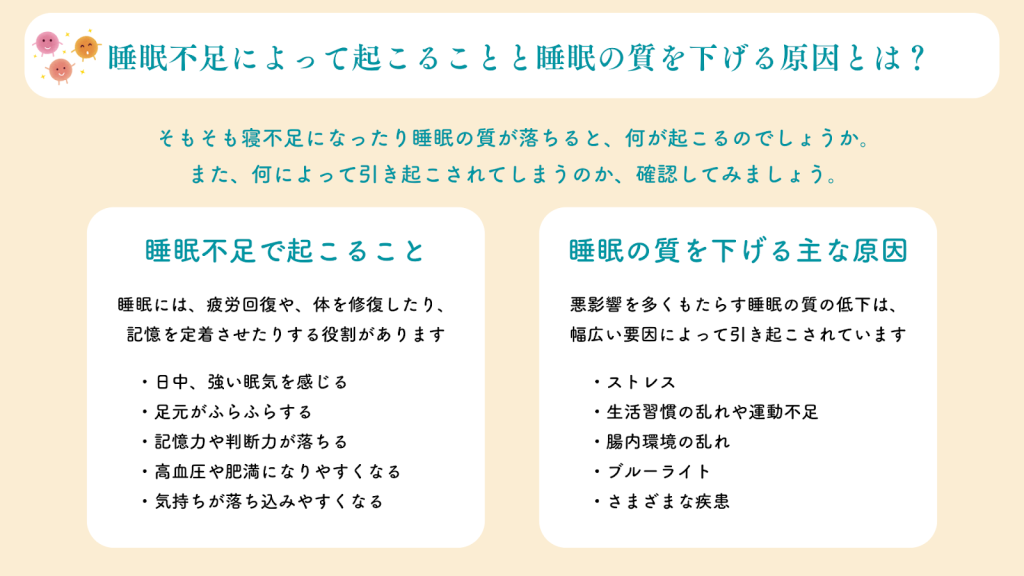

睡眠不足によって起こることと睡眠の質を下げる原因とは?

そもそも寝不足になったり睡眠の質が落ちると、何が起こるのでしょうか。また、何によって引き起こされてしまうのか、思い当たることもあるかもしれませんが、確認してみましょう。

睡眠不足によって起こること

睡眠には、疲労を回復させるほかにも、体を修復したり、記憶を定着させたりする役割があります。

そのため、睡眠不足の状態となると、

・日中、強い眠気を感じる

・足元がふらふらする

・記憶力や判断力が落ちる

・高血圧や肥満になりやすくなる

・気持ちが落ち込みやすくなる

など、さまざまな形で影響が現れます。

特に、睡眠時間を十分とったはずなのに疲れていると感じるときは、まさしく睡眠の質が低下していると言えるでしょう。

また、布団に入ってからもなかなか眠れない、些細な物音やトイレに行きたくて細切れに起きてしまう(中途覚醒)ことが続いているときは、それらによって、睡眠の質は落ちているといえます。

睡眠の質を下げる主な原因

このように悪影響を多くもたらす睡眠の質の低下は、幅広い要因によって引き起こされています。

ストレス

ストレスが強くかかる生活が続くと、心身を活動的にさせる役割のある「交感神経」が過剰に優位になり、リラックスに必要な「副交感神経」に切り替わりにくくなります。また、入眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑えられます。その結果、浅い眠りが続くなど、睡眠の質が低下します。

仕事や人間関係のプレッシャー、将来への不安など、日々のストレスは自律神経系のバランスを崩し、質の良い睡眠を妨げる大きな要因となるのです。

生活習慣の乱れ

不規則な就寝・起床時間や夜更かしは、体内時計を狂わせて、睡眠と覚醒のリズムを乱してしまいます。また、夜遅い食事や栄養バランスの偏りといった食生活の乱れも、睡眠の質に直接影響を与えます。

腸内環境の乱れ

意外かもしれませんが腸内環境も、睡眠の質に影響しています。腸内細菌は睡眠ホルモンであるメラトニンの材料「セロトニン」の生成にも関わっているため、腸内環境の悪化は睡眠の質の低下に直結します。

運動不足

運動不足は身体の代謝の低下につながり、良質な睡眠を妨げる要因となります。

ブルーライト

スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、昼間の太陽光と似た波長を持ち、体内時計に「今は日中だ」と錯覚させてしまう影響があります。そのためブルーライトを夜に浴びると、メラトニンの分泌を抑えるため、睡眠のリズムを乱す原因となります。特に就寝直前の使用は、睡眠の質に大きく影響します。

さまざまな疾患

不安障害やうつ病などの精神疾患、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害、生活習慣病なども、睡眠の質を低下させる要因となります。これらの場合は、医療機関での適切な診断と治療が必要です。

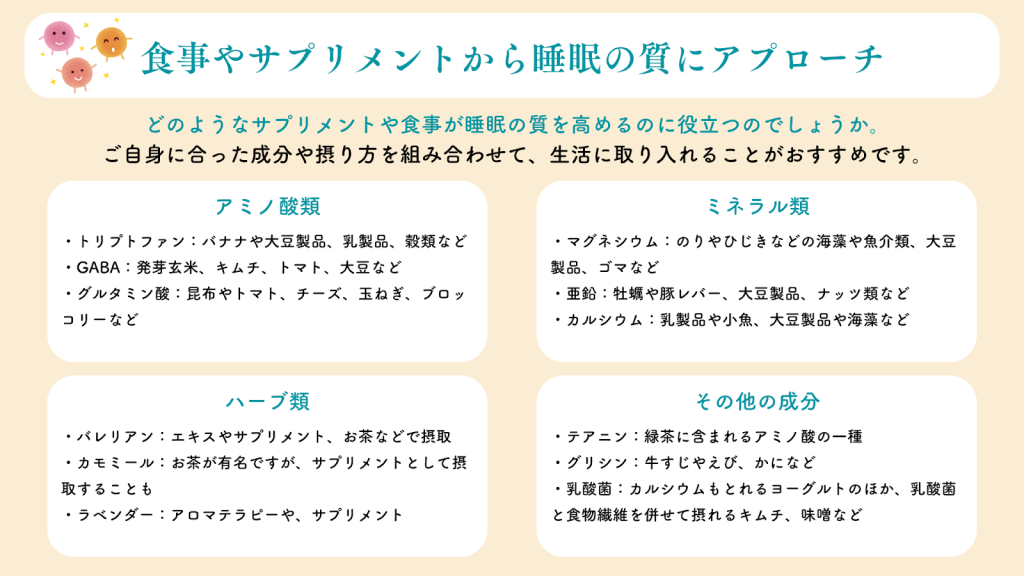

食事やサプリメントから睡眠の質にアプローチ

それでは、実際どのようなサプリメントが睡眠の質を高めるのに役立つのでしょうか。ホルモンに関する成分からハーブ類まで幅広くご紹介します。

なお、ほとんどの成分は食事から摂ることもできます。

ご自身に合った成分や摂り方を組み合わせて、生活に取り入れることがおすすめです。

アミノ酸類

トリプトファン

睡眠には、メラトニンと呼ばれる、体内時計の調整に重要な役割を果たすホルモンが深く関わっています。光の影響を受け、夜間になると分泌量が増えて眠気を誘い、睡眠と覚醒のリズムを調節します。

アミノ酸の1種であるトリプトファンは、体内でセロトニンに変換され、さらにメラトニンへと代謝されます。セロトニンには気分を安定させる効果もあるため、ストレスや不安による不眠にも効果的です。

バナナや大豆製品、乳製品、穀類などに含まれています。

GABA

GABAは、脳の興奮を抑制してリラックス効果をもたらします。神経伝達物質として働くGABAは、不安やストレスの軽減にも効果があり、寝つきの改善に特に有効です。夜間の中途覚醒が多い方にもおすすめの成分といえます。

発芽玄米、キムチ、トマト、大豆などに含まれています。ただ、食品からとれる量は微量なので、積極的に摂りたいときはサプリメントがおすすめです。

グルタミン酸

うまみ成分として知られるグルタミン酸は、実はGABAをつくる材料でもあります。

グルタミン酸は、私たちの身体の中でもつくられていますが、昆布やトマト、チーズ、玉ねぎ、ブロッコリーなどの食品から摂ることができます。

ミネラル類

マグネシウム

特に重要なのがマグネシウムです。このミネラルは筋肉の弛緩作用があり、身体的なリラックスを促進します。また、神経の興奮を抑制する作用もあるため、精神的な落ち着きにも役立ちます。

のりやひじきなどの海藻や魚介類、大豆製品、ゴマなどに多く含まれています。

亜鉛

亜鉛は、深い睡眠を促すほか、セロトニンの産生をサポートし、免疫機能の向上にも貢献します。

牡蠣や豚レバー、大豆製品、ナッツ類などに多く含まれています。食事からの摂取が不足しがちな方や、ストレス過多の方は、特にサプリメントから補給するのがおすすめです。

カルシウム

カルシウムは、骨を強くする印象が強いですが、心身のリラックスを促すはたらきもあります。特に就寝前のカルシウム摂取は、筋肉の緊張を緩めるのにおすすめ。

乳製品や小魚、大豆製品や海藻などに多く含まれます。吸収にはマグネシウムやビタミンDとのバランスが大切になるため、併せて摂れるとより良いでしょう。

ハーブ類

バレリアン

バレリアンは、先ほど紹介したGABAの受容体に作用し、自然な眠気を促すとされています。

また長年、抗不安に用いられてきた歴史もあるハーブです。エキスやサプリメント、お茶などで摂取できます。

カモミール

リラックス効果と抗不安作用を持ち、特に精神的なストレスによる不眠によいとされています。さらに、消化を促進する作用もあるため、胃腸の不調による睡眠の質低下にも役立つ可能性があります。

お茶が有名ですが、サプリメントとして摂取することもできます。

ラベンダー

ラベンダーは、心身のリラックスを促進し、不安感を軽減するとされています。

アロマテラピーでよく用いられますが、サプリメントとしても睡眠の質向上に役立つでしょう。特に、ストレスや緊張による寝つきの悪さに効果を発揮します。

その他の成分

テアニン

テアニンは、緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果と共に、集中力や睡眠の質の向上に役立つとされています。

グリシン

就寝時の適度な体温低下を促して、深い睡眠への移行をスムーズにするはたらきがあるとされています。また、朝の目覚めも改善することから、睡眠の質を総合的に高めることが期待できます。寝つきと目覚めの両方に課題がある方におすすめです。

食べ物としては、牛すじやえび、かになどに多く含まれています。

乳酸菌

腸内で、乳酸菌をはじめとする有用菌(善玉菌)が優勢であるほど、メラトニンの生成は活発になります。

発酵食品などで菌自体を摂取すること(プロバイオティクス)とあわせて、食物繊維やオリゴ糖などで菌を増やす成分をとること(プレバイオティクス)がおすすめです。

食品としては、カルシウムもとれるヨーグルトのほか、乳酸菌と食物繊維を併せて摂れるキムチ、様々な栄養成分を含む味噌などがおすすめです。

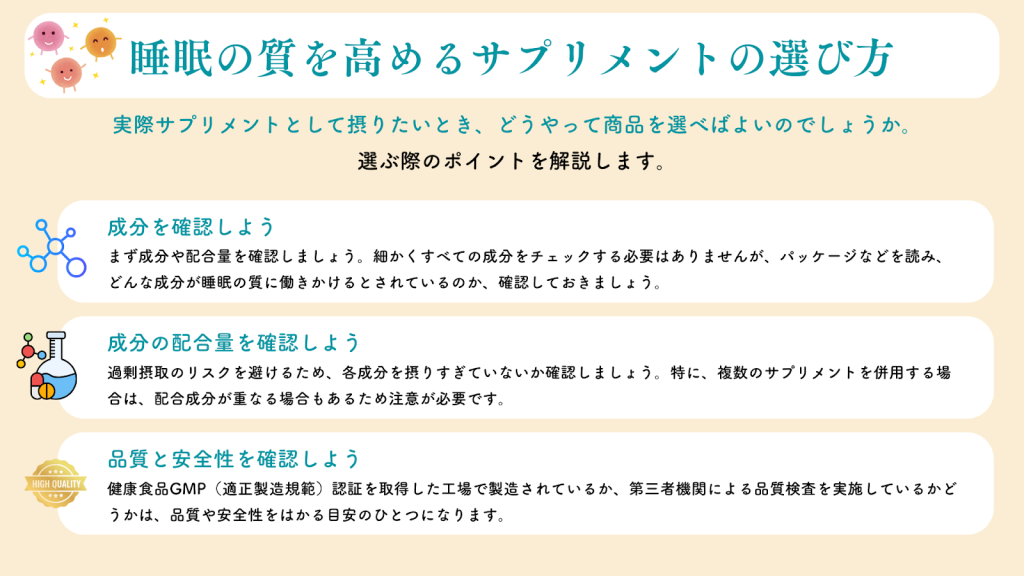

睡眠の質を高めるサプリメントの選び方

ここまでお伝えしてきた成分を実際サプリメントとして摂りたいとき、どうやって商品を選べばよいのでしょうか。選ぶ際のポイントを解説します。

成分を確認しよう

睡眠サプリメントを選ぶ際は、まず成分や配合量を確認しましょう。

細かくすべての成分をチェックする必要はありませんが、パッケージなどを読み、どんな成分が睡眠の質に働きかけるとされているのか、確認しておきましょう。また、成分が複数配合されている製品を選ぶと、総合的なはたらきが期待できます。気になる成分や商品を見つけた場合は、謳われている効果に対して具体的な根拠があるか確認できると、より信頼できる製品と言えるでしょう。

成分の配合量を確認しよう

各成分の推奨される摂取量を含む製品を選ぶことで、期待する効果が得られやすくなります。

一方で、配合量が多ければ良いというわけではありません。過剰摂取のリスクを避けるため、各成分を摂りすぎていないか確認しましょう。特に、複数のサプリメントを併用する場合は、配合成分が重なる場合もあるため注意が必要です。また、長期使用する場合は、定期的な見直しも忘れずに。

なお、推奨量や各成分の効果などの情報は膨大です。サプリメントを選ぶ際は、信頼できる情報源を参照したり、薬剤師や栄養士にアドバイスをもらいながら、検討しましょう。

品質と安全性を確認しよう

安心して続けるためには、品質や安全性を確認しておきたいですよね。

健康食品GMP(適正製造規範)認証を取得した工場で製造されているか、第三者機関による品質検査を実施しているかどうかは、品質や安全性をはかる目安のひとつになります。

また、睡眠に関するサプリメントは海外から輸入されたものも多くあります。最近は手軽に入手できるようになり、バリエーションも豊かです。

一方で、日本で禁止されている成分が使用されている、成分が過剰に含まれているといったケースもあり、注意が必要です。

安全性については自己責任となります。情報をよく見て、摂取目安量を守った飲用をし、身体の様子を観察しておきましょう。

おすすめの飲用タイミングと飲用方法

飲用のタイミングについて

サプリメントは食品になるため、基本的にはいつ飲んでもかまいません。しいて言えば、食べ物の消化・吸収が活発になるタイミングとして、食事中や食後に飲むことをおすすめします。

また、実感には個人差があるため、商品にもよりますが、まずは3か月ほど様子をみるつもりで始めてみましょう。

注意が必要な人

サプリメントは食品なのでほとんどの方にとって安全ですが、注意が必要な場合があります。

妊娠中・授乳中の女性や、持病がある方、常用されているお薬がある方は、一度かかりつけ医や薬剤師に相談しましょう。

また、食物アレルギーをお持ちの方は、全成分を一度確認し、該当成分がないか確認しましょう。

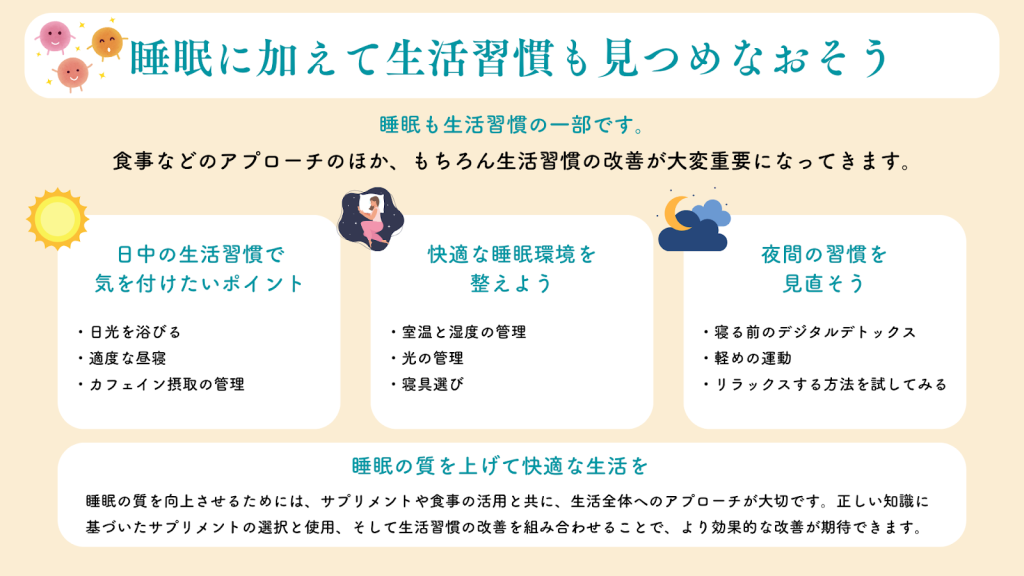

睡眠に加えて生活習慣も見つめなおそう

睡眠も生活習慣の一部です。食事などのアプローチのほか、もちろん生活習慣の改善が大変重要になってきます。以下に、生活習慣や睡眠時に気を付けたいポイントをまとめました。

日中の生活習慣で気を付けたいポイント

日光を浴びる

起きたらカーテンを開けて日光を浴びましょう。朝の自然光は、後ろにずれがちな体内時計を早めてくれます。また、昼間に明るい光を浴びることも、夜間のメラトニンの分泌を増やしてくれるようです。

食事の改善

朝・昼・晩の規則正しい食事時間を守り、先ほどの成分や食品を積極的に取り入れつつ、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。また、夕食は就寝3時間前までに済ませて、深夜の食事は避けるのがよいです。

適度な昼寝

日中の集中力を高め、夜の睡眠の質も向上させる効果があります。ただし長さは、15~30分に。これより長い昼寝は、かえって夜の睡眠に悪影響を与えることがあります。

カフェイン摂取の管理

コーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物は、就寝の5~6時間前から控えましょう。カフェインの代わりに、カモミールティーやルイボスティーなどのノンカフェイン飲料を選ぶことで、リラックス効果も期待できます。

快適な睡眠環境を整えよう

室温と湿度の管理

快適な睡眠のための理想的な環境は、室温は18〜29度、湿度は50%前後とされています。

温度や湿度は季節によって変化するため、その時々に応じてエアコンや加湿器などを活用しましょう。

光の管理

明るい光を浴びるほど、メラトニンの分泌は抑えられてしまいます。寝る前の照明は、暖色でやわらかく、やや暗めにしておきましょう。

睡眠を妨げる光を遮断するため、遮光性の高いカーテンで街頭の光を遮り、機器の小さなLEDライトなどもできるだけ消すようにしましょう。

寝具選び

体型や寝方に合ったマットレスを選び、定期的なメンテナンスや交換を心がけましょう。

枕は首のカーブに合ったものを選び、高さは横向き寝の場合は肩幅、仰向け寝の場合はそれよりも低めに設定するのが理想的です。季節に応じて寝具の素材や厚さを変えることで、より快適な睡眠環境を整えることができます。

夜間の習慣を見直そう

就寝前の過ごし方は、睡眠の質に大きく影響します。ついついやってしまうこともありますが、これを機に見直してみましょう。

寝る前のデジタルデトックス

スマートフォンやタブレット、パソコンなどの電子機器は、就寝1時間前からは使用を控えましょう。代わりに、読書やストレッチ、瞑想など、リラックスできる活動を取り入れましょう。

軽めの運動

激しい運動は逆効果ですが、就寝前2〜4時間前までの軽めの運動は、寝つきを良くしてくれます。おすすめは、ゆっくりとしたストレッチやヨガ、軽いウォーキングなどです。

リラックスする方法を試してみる

音楽や香り、瞑想など様々なリラックス方法がありますが、自分にあった方法を見つけましょう。

深呼吸は、簡単で効果的なリラックス法のひとつ。腹式呼吸を意識しながら、ゆっくりと5秒かけて息を吸い、7秒かけて吐くことを5〜10回繰り返してみましょう。

睡眠の質を上げて快適な生活を

睡眠の質を向上させるためには、サプリメントや食事の活用と共に、生活全体へのアプローチが大切です。

正しい知識に基づいたサプリメントの選択と使用、そして適切な生活習慣の改善を組み合わせることで、より効果的な睡眠改善が期待できます。

なお、睡眠の問題が深刻な場合や変化が見られない場合は、ためらわずに専門医へ相談しましょう。

また、食事の改善にも努めているときには、セロトニンの産生に関わる腸内細菌の様子を確認してみるのもおすすめです。

「わたしの腸活サポートチェック」で、腸の状態を半年に一度確認してみましょう。

「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

快適な睡眠は、心身の健康と充実した毎日を支える大切な要素です。ぜひ、自分に合った方法を見つけ、より良い睡眠習慣を築いていきましょう。