軟便とは?その特徴と一般的な症状を解説

関連キーワード

腸活

便通の状態は健康のバロメーターと言われています。特に軟便が続く場合は、ストレスや食生活の乱れ、腸内環境の変化などの要因が関係している可能性があります。

本記事では、軟便の原因や体への影響、改善方法について詳しく解説します。適切な対策を取ることで、健康的な便通を取り戻すことができるでしょう。

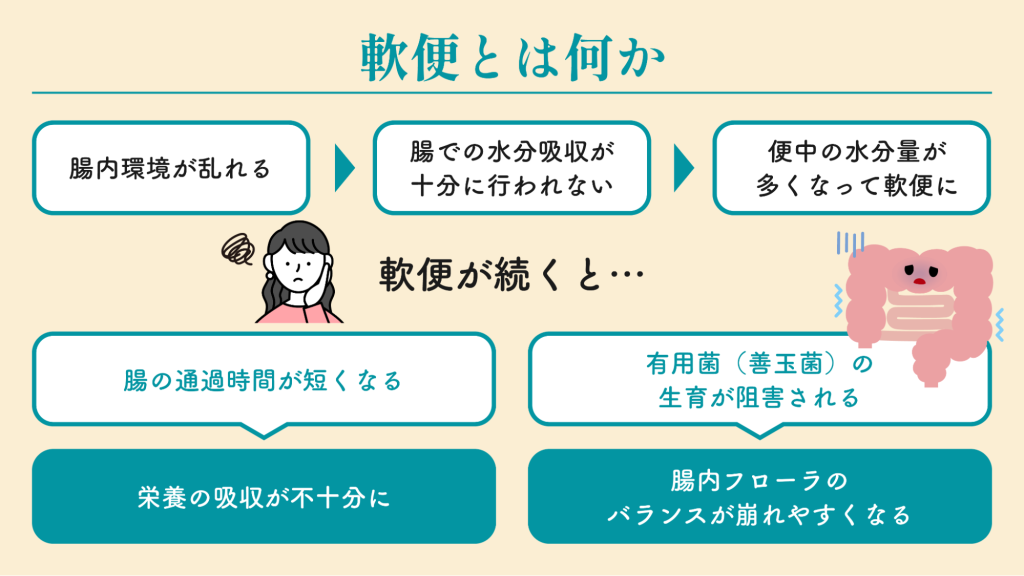

軟便とは何か

普段から便の状態を気にしている方は多いのではないでしょうか。健康な便は、バナナのような形状で、適度な水分を含んでいます。一方、軟便は形が崩れやすく、水分量が多いのが特徴です。

軟便は下痢の一歩手前の状態とも言えます。便の形状は、腸の中での水分の吸収具合によって決まります。腸内環境が乱れると、腸での水分吸収が十分に行われず、便中の水分量が多くなって軟便になってしまうのです。

軟便が続くと、腸の通過時間が短くなることで栄養の吸収が十分に行われなくなります。また、便中の水分量が多いことで腸内の環境が変化し、有用菌(善玉菌)の生育が阻害されて腸内フローラのバランスが崩れやすくなることも。

さらに、頻繁なトイレ通いは仕事や外出時の活動を妨げ、睡眠の質も低下させるなど、日常生活の質に大きな影響を及ぼすことがあります。

それでは、なぜ軟便になってしまうのか、その原因について見ていきましょう。

軟便が起こる原因

軟便の主な原因は、腸の働きの乱れです。腸は食べ物を消化・吸収し、水分量を調整して便を形成する重要な器官です。この腸の機能が何らかの理由で低下すると、軟便につながります。

腸の働きが乱れる要因としては、食生活の乱れやストレス、睡眠不足などが挙げられます。また、腸内フローラのバランスが崩れることで、消化吸収の機能が低下し、軟便になることもあります。

腸は自律神経の影響を強く受ける器官です。自律神経が乱れると、腸のぜん動運動にも異常が生じ、便の形状に影響を与えます。次は、食事による影響について詳しく見ていきましょう。

食事の影響

食事内容は便の形状に大きく影響します。特に、食物繊維の摂取不足は軟便の原因となることがあります。食物繊維には水分を適度に保持する働きがあり、これが不足すると便の水分量が調整できなくなってしまいます。

また、脂肪分の多い食事も軟便の原因となります。過剰な脂肪は腸の消化能力に負担をかけ、十分に消化されないまま腸を通過することで軟便を引き起こします。

続いて、現代人に特に関係の深いストレスと軟便の関係について解説していきます。

ストレスによる腸の変化

ストレスは私たちの身体に

影響を与えますが、特に腸への影響は顕著です。ストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが乱れます。

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、感情の変化に敏感に反応します。ストレスにより交感神経が優位になると、腸の血流が悪くなり、消化吸収の機能が低下します。その結果、軟便になりやすくなるのです。

このような腸の変化は、体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。次のセクションで詳しく説明していきます。

軟便がもたらす体への影響

軟便が続くことで、体に悪影響が出る可能性があります。最も懸念されるのが栄養不足です。軟便の状態では、食べ物が腸を通過する時間が短くなるため、栄養素の吸収が十分に行われません。

特にビタミンやミネラルの吸収が低下することで、体の免疫力が落ちたり、疲れやすくなったりする可能性があります。

また、水分と一緒に体に必要な塩分(ナトリウムやカリウム)も失われやすいため、喉の渇き、めまい、だるさ、尿量の減少といった脱水の症状が出ることも。

腸内フローラのバランスも崩れやすくなります。軟便が続くことで、有用菌が減少し、有害菌(悪玉菌)が増加する環境が作られやすくなるのです。このバランスの崩れが、さらなる消化吸収の低下を招く悪循環を生み出してしまいます。

それでは、このような状態を改善するために、どのような食事を心がければよいのでしょうか。

軟便を改善するための食事法

軟便の改善には、腸内環境を整える食事が重要です。消化に良い食品を選び、腸内フローラのバランスを整えることで、便の状態を改善することができます。

発酵食品は腸内フローラを整えるのに効果的です。特に乳酸菌やビフィズス菌を含む食品は、善玉菌を増やし、腸内環境を改善する働きがあります。また、水溶性食物繊維は、適度な水分を保持し、便の形を整える効果があります。

次に、具体的に避けるべき食材と、おすすめの食材について見ていきましょう。

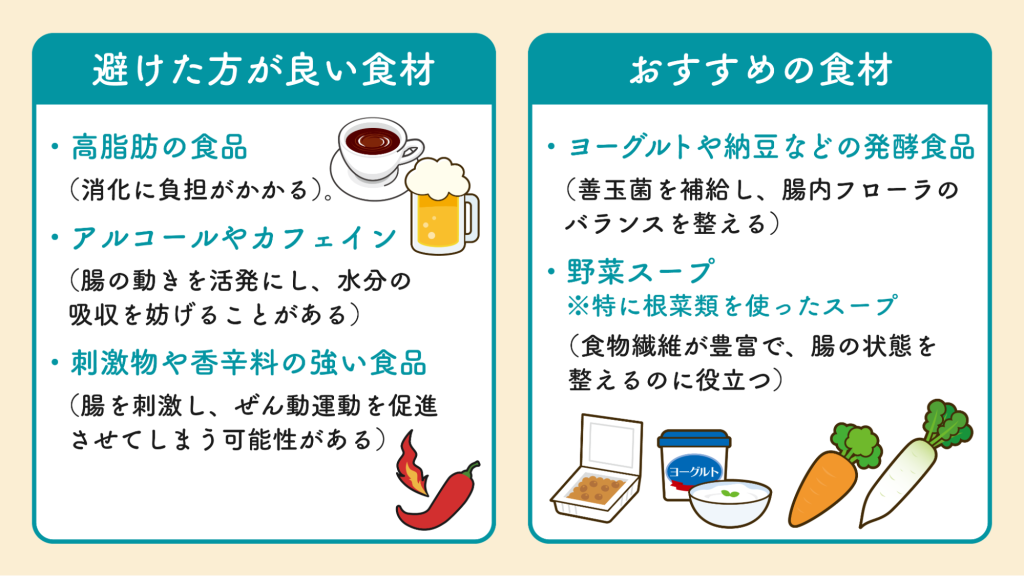

避けた方が良い食材

軟便の状態では、腸への刺激が強い食材は避けることが望ましいです。高脂肪の食品は消化に負担がかかり、軟便を悪化させる可能性があります。また、アルコールやカフェインは腸の動きを活発にし、水分の吸収を妨げることがあります。

刺激物や香辛料の強い食品も控えめにすることをおすすめします。これらの食品は腸を刺激し、ぜん動運動を促進させてしまう可能性があるためです。

おすすめの食材

軟便の改善には、消化がよく、腸内環境を整える食材がおすすめです。ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、善玉菌を補給し、腸内フローラのバランスを整えます。

野菜スープは、やさしく栄養を補給できる優れた食事です。特に根菜類を使ったスープは、食物繊維が豊富で、腸の状態を整えるのに役立ちます。

それでは、軟便と密接な関係にある水分補給について、詳しく見ていきましょう。

関連記事:腸活を成功させるには?菌のことから生活習慣までまるごと解説 – ミルテル

水分補給と軟便の関係

適切な水分補給は腸の健康に不可欠です。成人の1日に必要な水分量は1.2リットル程度とされていますが、これは飲み物からの摂取量で、食事に含まれる水分を合わせると2〜2.5リットル程度になります。この量を意識的に摂取することで、腸内環境を整えることができます。

水分不足の場合、腸の粘膜が乾燥して腸内細菌の活動が低下し、腸内フローラのバランスが崩れやすくなります。一方で、水を一度に大量に飲むなどの過剰な水分摂取は、腸の中の水分バランス(浸透圧)を急激に変化させ、かえって軟便の原因となることがあります。

水分補給のタイミングも重要な要素です。食事の直前直後の大量の水分摂取は、胃酸や消化酵素の濃度を下げてしまいます。その結果、食べ物の消化が不十分となり、腸に負担がかかってしまうのです。

軟便に適した飲み物

体を温める効果のある温かい飲み物は、腸の急激な収縮を防ぎ、穏やかに水分を補給できます。これは腸の粘膜を保護し、正常な働きを促す効果があるためです。

なかでもカモミールティーには腸の粘膜を保護する作用があり、はちみつ生姜湯には腸の動きを整える働きがあります。これらの飲み物を1日2-3回、食間に飲むことで、腸を落ち着かせる効果が期待できます。

軟便が続くと、体内の水分バランスが崩れやすくなります。このとき失われる水分には、体に必要な塩分(ナトリウムやカリウム)も含まれているため、これらを適切に補う必要があります。

スポーツドリンクを2~3倍に薄めて飲んだりすることで、腸への刺激を抑えながら、失われた水分と塩分を補うことができます。また、梅干しやスープなど、適度な塩分を含む食品と一緒に水分を取ることも効果的です。

水分摂取の注意点

食事中や食事の直前直後の多量の水分摂取は、胃酸や消化酵素を薄めてしまいます。その結果、食べ物の消化が不十分となり、腸への負担が増えて軟便の原因となることがあります。そのため、食事の30分前後は少量の水分摂取にとどめることをおすすめします。

冷たい飲み物は腸を急激に収縮させ、腸の動き(ぜん動運動)を必要以上に活発にしてしまいます。これは軟便の原因となる可能性があります。

そのため、常温か少し温め(35度前後)の飲み物を選ぶことで、腸への刺激を最小限に抑えることができます。冷たい飲み物を飲む場合は、口の中で少し温めてから飲むことをおすすめします。

それでは、日常生活での具体的な改善方法について見ていきましょう。

軟便を防ぐための日常生活の改善

規則正しい食事習慣は、腸の健康を保つ基本となります。腸に体内時計が存在し、一定の時間に食事をすることで消化酵素の分泌が整い、腸の働きが安定するためです。一日三食を決まった時間に取り、食事と食事の間に4-5時間の間隔を設けることで、腸に適切な消化と休息の時間が確保できます。

睡眠は腸の健康に直接的な影響を与えます。夜間の深い睡眠時には腸の粘膜が修復され、同時に腸内細菌の活動が活発化することで腸内フローラのバランスが整えられる効果も。

また、規則正しい睡眠は体内時計を整え、朝の自然な排便習慣の形成にもつながります。理想的な就寝時間は22-23時頃で、就寝2時間前からは食事を控えることが推奨されます。

軽い運動の効果

適度な運動は腸の健康に多面的な効果をもたらします。特にウォーキングは、体の自然な揺れによって腸が穏やかに刺激され、適度なぜん動運動が促進されます。同時に血行が改善されることで、腸への酸素や栄養の供給が増加し、腸の機能が活性化されます。

軽いストレッチも効果的です。腹部や腰回りのストレッチは腸を適度に刺激し、血行を促進します。さらに、運動には副交感神経を優位にする効果があり、これによってストレスが軽減され、腸の動きが安定します。

ただし、激しい運動は腸に過度な負担をかけ、かえって軟便を悪化させる可能性があります。自分の体力に合わせた無理のない運動強度を選び、継続的に行うことが重要です。

関連記事:腸に良い運動が便秘解消のカギ!手軽にできるエクササイズを紹介 – ミルテル

睡眠と腸内環境の関係

質の良い睡眠は腸内環境を整えるための重要な要素です。睡眠中、特に深い睡眠時には腸の粘膜組織の修復が活発に行われ、同時に善玉菌の増殖が促進されることで腸内フローラのバランスが整えられます。

夜更かしや不規則な就寝時間は、体内時計の乱れを引き起こし、自律神経のバランスを崩します。その結果、腸の血流が低下し、消化吸収機能が低下します。

さらに、睡眠不足が続くとストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増加し、これにより腸の粘膜が傷つきやすくなり、腸内環境が乱れる原因となります。毎日同じ時間に就寝し、決まった時間に起きることで、腸内環境の健康を保つことができるのです。

関連記事:睡眠の質を改善したいあなたへ! サプリメントの選び方から生活改善までわかりやすく解説 – ミルテル

軟便が続く場合の注意点

軟便が2週間以上続く場合は、何らかの疾患が隠れている可能性があるため、医療機関への受診をおすすめします。特に以下のような症状を伴う場合は、腸の炎症や感染症の可能性があるため、すぐに受診する必要があります。

- 発熱(37.5度以上)や持続する腹痛

- 血便や粘液便

- 急激な体重減少

- 強い腹部膨満感など

医師に相談する際は、症状の経過を具体的に説明することが重要です。症状が始まった時期、軟便の回数や性状の変化、食事内容や生活習慣の変化(仕事のストレス、睡眠時間の変化など)について、できるだけ詳しく伝えましょう。

また、現在服用している薬(漢方薬やサプリメントを含む)や、過去に腸の病気を経験したことがあるかどうかについても必ず伝えてください。これらの情報は、適切な診断と治療方針の決定に重要な役割を果たします。

まとめ|軟便を改善して健康な生活を送るために

軟便は多くの方が経験する一般的な症状ですが、その原因は食生活の乱れやストレス、腸内環境の変化などの要因が関係しています。本記事では、軟便の原因や症状、体への影響を解説し、食事や生活習慣の改善方法について具体的なアドバイスを提供しました。

適切な水分摂取、バランスの取れた食事、ストレス管理など、日常生活での対策を実践することで、健康的な腸内環境を取り戻すことができます。ただし、症状が長引く場合は、専門家への相談をお勧めします。

「わたしの腸活サポートチェック」では、あなたの腸内環境を科学的に分析し、ストレスによる影響を評価します。その結果に基づいて、個別に最適な改善方法をご提案いたします。

特に以下のような方には、定期的なチェックが効果的です。

- 慢性的な軟便に悩まされている方

- ストレスによる腸の不調を感じている方

- 食生活の改善を検討している方

- 腸内環境の定期的なケアを始めたい方

定期的なチェックと適切な対策の組み合わせにより、健康的な腸内環境を維持しましょう。