有用菌(善玉菌)とは? 種類やはたらきから増やし方まで詳しく知ろう

関連キーワード

腸活

最近、腸活や発酵食品など、お腹の健康に関する話題をよく耳にしませんか?その中でも特に注目を集めているのが「有用菌(善玉菌)」です。

実は、私たちの腸内には約1000種類、約40兆個もの細菌が存在しています。その中でも、健康に良い影響を与えてくれる菌たちのことを「有用菌」と呼びます。

本記事では、この有用菌について詳しくご説明していきます。

本記事でわかること

・腸内環境の基礎知識

・具体的な腸内環境の改善方法

・自分にあった腸活ケア

有用菌について知ってみよう

有用菌とは?

有用菌は、私たちの体に良いはたらきをしてくれる微生物の総称。一般的に「善玉菌」とも呼ばれ、腸内環境を整え、健康維持に重要な役割を果たしています。代表的なものには、ビフィズス菌や乳酸菌などがあります。

これらの菌は食物の消化を助けるほか、有害菌(悪玉菌)の増殖を抑えたり、発がん性物質の発生を抑制するほか、病原体の感染などから体を守るはたらきがあります。

有害菌との違い

腸内細菌は大きく分けて、有用菌(善玉菌)、有害菌(悪玉菌)、日和見菌(どちらにも変化する菌)の3種類に分類されます。

有用菌が体に良いはたらきをするのに対し、前述のとおり、有害菌は腐敗物質を作り出したり、病気の原因となったりすることがあります。

有用菌には腸内を弱酸性に保ち、有害菌の増殖を抑制するはたらきがあります。また、栄養の吸収を助けたり、免疫機能を高めたりと、さまざまな有益な効果をもたらしてくれるのです。

有用菌が少ないと何が起きる?

有用菌が減少すると、腸内フローラのバランスが崩れ、有害菌が増殖しやすくなってしまいます。

有用菌は腸内環境をほどよい酸性に保つ大切な役割を担っており、有害菌はアルカリ性の環境で増えやすい性質を持っています。そのため、有用菌が少なくなると、有害菌の増殖を抑えるはたらきが弱まってしまうのです。

腸内環境の乱れから、便秘や下痢といった消化器系の不調が現れやすくなるほか、免疫力の低下、栄養吸収の悪化、肌荒れやむくみといった美容トラブルの原因等、さまざまな不調につながります。

また、これらの不調は単独で発生するわけではありません。例えば、腸内環境が悪化すると便秘になりやすくなります。便秘で便の停滞時間が長くなると、それによって有害菌がさらに増殖しやすくなったり、有害物質の産生が増え、他の不調を引き起こしてしまうのです。

ストレスと腸内環境の関係

実は、ストレスと腸内環境には深い関係があることが分かっています。強いストレスにさらされると、腸内の有用菌が減少し、有害菌が増加しやすくなります。

特に現代社会では、仕事や人間関係のストレス、睡眠不足など、様々なストレス要因にさらされているため、知らず知らずのうちに腸内環境が乱れている方も多いのです。

また、腸は「第二の脳」とも呼ばれ、心の健康とも密接に関係しています。セロトニンという幸せホルモンの約9割が腸で作られており、有用菌はこのセロトニンの産生にも関与しています。

脳や心と腸内環境は、お互いに影響しあっているのです。

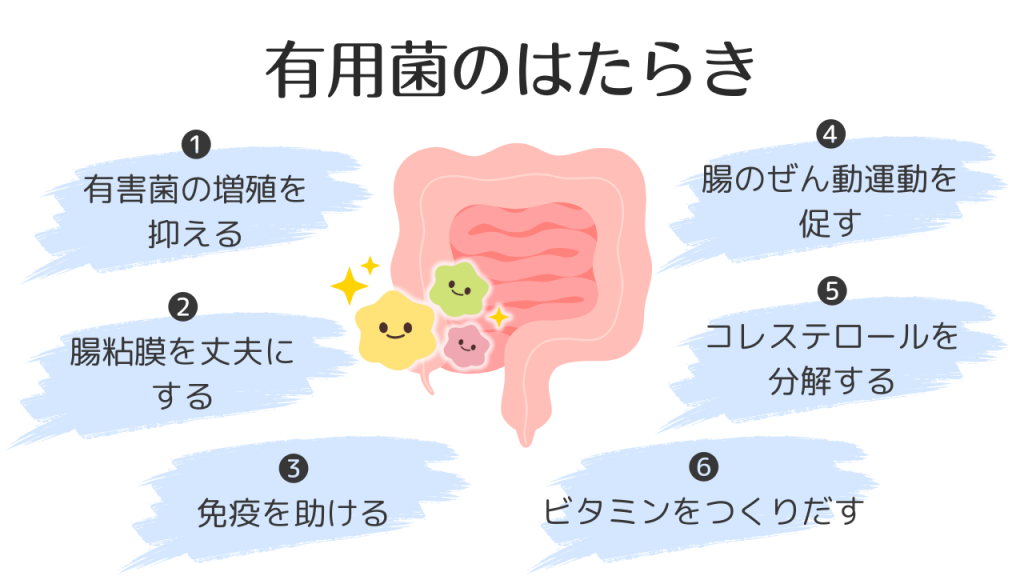

有用菌の6つの有益なはたらき

有用菌はどのように身体に有益なのでしょうか。幅広いはたらきを以下にまとめました。

有害菌の増殖を抑える

有害菌は、腸内の食物を腐敗させたり、アンモニアなどの有害物質、発がん成分などを産生します。これらの発がん性物質や有害物質は、血流にのって全身へ巡ってしまいます。

実は有害菌も身体には必要な菌なのですが、有害菌が腸内で優位となってしまうと、健康に良くありません。肌荒れや免疫力の低下をはじめとした、幅広い身体への悪影響を引き起こすほか、生活習慣病のリスクを大きく高めます。

また、有用菌が増えにくくなるため、便秘になりやすく、それにより有害菌が増えやすくなる・・・という悪循環にもつながります。

有用菌は腸内を適度な酸性に保つことで、アルカリ性の環境を好む有害菌の増殖を抑制し、腸内の良好なバランスを保ちます。

腸の粘膜を健やかに保つ

有用菌が産生する、酪酸や酢酸といった短鎖脂肪酸には、腸の粘膜を健やかに保つさまざまな働きがみられています。

大腸粘膜の血流を促進するほか、腸の上皮細胞の増殖を促進したり、粘液の分泌を促進したりといった働きがみられています。腸内の粘液は、粘膜を潤すことで、消化物の移動やバリア機能を支える重要な役割を果たしています。

免疫を助ける

私たちの免疫細胞の約7割は腸に存在しています。有用菌は、その免疫細胞と密接に関わり、免疫システムの調整を行っています。

乳酸菌は、免疫細胞を刺激することで免疫力を高めるほか、風邪などの感染症の予防効果があること、免疫細胞の司令塔であるヘルパーT細胞のバランスを整えて、アレルギーなどの過剰な免疫反応を抑えることなど、幅広いはたらきが明らかになっています。

さらに、発がん物質を吸着して共に便として体外に排出させるほか、NK細胞の活性などの免疫力を高めることにより、発がんリスクを抑えることが期待されています。

腸の免疫細胞に働きかけるほかにも、一部の有用菌は、有害菌によって増えた有害物質を無害化するはたらきも報告されています。

腸のぜん動運動を促す

腸のぜん動運動とは、食べ物を運ぶための腸管の波のような動きのこと。有用菌は、この動きを活発にする物質(短鎖脂肪酸)を作り出します。

ぜん動運動が活発になることで、スムーズな消化と排泄が促され、便秘の予防にもつながります。

コレステロールを分解する

一部の乳酸菌には、コレステロールを材料の一つとする「胆汁酸」を分解する働きがあります。

乳酸菌による分解によって体内で不足した胆汁酸を、身体が補おうとする際に、血中のコレステロールが低下することが分かっています。

ビタミンを作り出す

有用菌のなかには、ビタミンを合成できるものもいます。

ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビオチン、葉酸、ビタミンB12)のほか、ビタミンKが産生されています。

また、ビフィズス菌による推定産生量(ビタミンB2、B6、B12、C、葉酸)は、なんとそれらビタミンの1日に摂取すべき量(所要量)の約2~3割前後を占めるといわれています。

ビタミンB群やビタミンKは、それぞれ、糖質、たんぱく質、脂質などの栄養素の代謝や、皮膚や骨から神経まで身体の機能維持などに働く重要な栄養素。

有用菌から生みだされたビタミンは、そういった代謝のほか、他の腸内細菌の生存にも活かされており、腸内のバランスを保つことに欠かせない存在となっています。

有用菌の種類

有用菌にもさまざまな種類と、それぞれのはたらきがあります。少し詳しく見ていきましょう。

代表的な有用菌

私たちの健康に役立つ有用菌には、様々な種類があります。ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌などが代表的ですが、他にも納豆菌など(食物繊維やデンプンを糖に変えるはたらきをもつ)も挙げられます。

それぞれの菌が得意とするはたらきが異なり、腸内で協力し合いながら私たちの健康を支えています。

|

名称 |

はたらき |

含まれている食品 |

|

乳酸菌 |

乳酸をつくり、腸内環境を酸性に保つことで、有害菌(悪玉菌)を抑制する |

ヨーグルト、キムチ、漬物、チーズなど |

|

ビフィズス菌 |

乳酸と酢酸をつくり、腸内の酸性環境を維持し、有害菌の増殖を抑制する |

ヨーグルト、乳酸菌飲料など |

|

酪酸菌 |

酪酸を生成し、腸内細胞のエネルギー源となる |

発酵バター、大麦、発酵食品など |

|

納豆菌など |

他の有用菌が分解しにくい食物繊維やデンプンを分解して糖をつくり、他の有用菌の増殖を助ける。 |

納豆など |

ビフィズス菌と乳酸菌の違い

ビフィズス菌と乳酸菌は、どちらも重要な有用菌ですが、その特徴やはたらきには違いがあります。

ビフィズス菌は主に大腸で活躍し、乳酸と酢酸を作り出します。赤ちゃんの腸内に多く存在し、加齢とともに減少するとされている菌でもあります。

一方、乳酸菌は主に小腸で働きます。また、乳酸を作り出すことで腸内を酸性に保ち、有害菌の増殖を抑制する効果もあります。

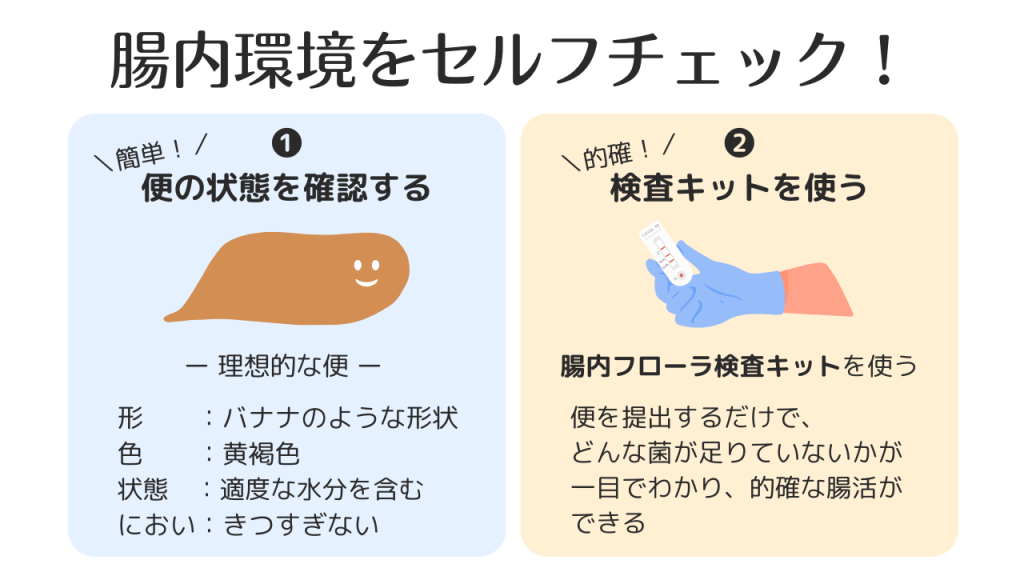

腸内環境の状態を自分でみてみよう

腸内環境の状態は、日々の便の状態から推測することができます。理想的な便は、バナナのような形状で、きれいな黄褐色をしており、適度な水分を含んですんなり出てきやすい状態です。また、臭いが強すぎないことも、良好な腸内環境のサイン。

より正確に知りたい場合は、「わたしの腸活サポートチェック」などの腸内フローラ検査キットの利用や、専門医への相談も検討してみましょう。「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

自分の腸内環境の状態をより詳しく知ることができ、より適切な腸内ケアの手助けとなるためおすすめです。

有用菌を増やすには

食事を工夫する

有用菌を増やすためには、有用菌を含む発酵食品や食物繊維を積極的に取り入れた、バランスの良い食事を心がけましょう。

食事のメニューは和食を基本にしつつ、世界の発酵食品も取り入れると、健康かつより豊かな食生活につながります。

また、調理方法もひと工夫のポイント。例えば、野菜は生食だけでなく、煮物や蒸し物などで加熱することでかさを減らし、量を摂りやすくすることができます。

また、食事以外にも、乳酸菌等をサプリメントで摂取することもひとつの手段です。

有用菌の多い食べ物を選ぶ

発酵食品は、有用菌の宝庫です。味噌や納豆、ヨーグルトや漬物、キムチなどは優れた有用菌の供給源となります。

なお、これらの菌は、腸内に一定期間は存在するものの、定着することはないと考えられています。そのため、毎日継続して摂ることがおすすめです。

有用菌のエサとなる食べ物を選ぶ

有用菌を増やすためには、菌の「エサ」となる食物繊維やオリゴ糖を含む食品も重要。

食物繊維が豊富な食材としては、大豆、ごぼう、れんこん、きのこ類、海藻類などが代表的です。

また、バナナやたまねぎには、オリゴ糖が豊富に含まれています。

生活習慣を見直す

生活習慣も腸内環境にとても大きく影響します。特に重要なポイントを2つ挙げました。

規則正しい生活を心がける

規則正しい生活リズムを保ち、腸内環境と関わりの深い、自律神経を整えましょう。

私たちの体内には「体内時計」があり、自律神経の働きを通じて腸の動きにも影響を与えています。規則正しい生活リズムは体内時計を整え、その結果として腸の働きも正常に保たれるのです。

特に質の良い睡眠は、腸内環境の改善に役立つことがわかっています。就寝時間と起床時間を一定にし、十分な睡眠時間を確保しましょう。

睡眠中は腸の修復と回復が行われる重要な時間帯です。十分な睡眠時間を確保することで、腸の細胞が修復され、有用菌が活動しやすい環境が整います。

逆に、睡眠不足が続くと自律神経のバランスが乱れ、それによって腸の動きも低下してしまいます。

また、ストレス管理も大切。先述のとおり、過度なストレスは腸内環境を乱す原因となります。ゆったり過ごす時間を意識的に作ったり、深呼吸やストレッチなどのリラックス法を取り入れることをおすすめします。

適度な運動をする

運動は腸の動きを活発にしたり、自律神経を整えるなどして、腸内環境に役立つとされています。

運動すると腹筋や横隔膜が動き、それが腸を刺激します。さらに、運動による血流の改善は、腸の細胞に酸素と栄養を届け、有用菌の活動を促進します。

強い運動をする必要はなく、ウォーキング、ヨガ、ストレッチなど、無理なく続けられるものがよいでしょう。

また、朝の運動は腸の動きを活発にする効果が高いとされています。

まとめ

有用菌は、私たちの健康維持に欠かせない大切な存在です。

食事の工夫や生活習慣の改善を少しずつ取り入れることで、より健康的な毎日につながります。

有用菌を増やしていくうえで、自身の腸内環境の現状を知ることは大切です。「わたしの腸活サポートチェック」では、腸内フローラの傾向や多様性のほか、健康や美容に関わる菌群が同性同年代と比べてどれほどなのか、など具体的な現状を知ることができます。

現在の状態を確認して、ぜひ自分に合った方法で、有用菌を味方につけた健康的な生活を始めてみましょう。